蔡英文初入政壇時,曾有「民進黨白玫瑰」之稱,予人冷靜、清新的知性感。然而經歷陸委會主委、民進黨黨主席等職務歷練,如今身居總統之位的蔡英文,已不復當年的不慍不火,而是在台灣日漸極化的政治氛圍中,改以強悍反中的面目示人,故又被青年支持者冠以「辣台妹」的別稱。

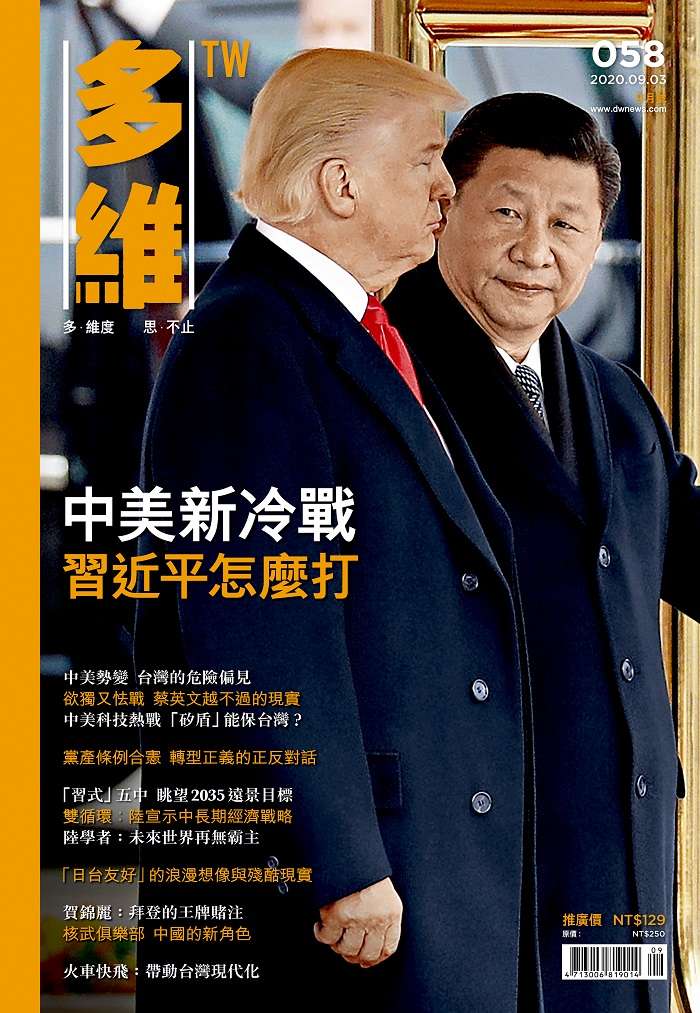

但隨著中美近期摩擦漸顯,兩岸與國際媒體上皆不乏「新冷戰」的相關論述,位處兩強前線的台灣雖屢自我催眠,對內宣稱台美關係「歷年最佳」。但細察民進黨政府的相關舉動,蔡英文顯然對局勢的緊張有所覺察,自6月30日「港版國安法」通過以來,蔡英文便極力克制台灣的介入力道,就連7月的中美閉館逐使風波,其也採取相對低調的回應態勢,不似過往般一味地為拍手叫好。

「辣台妹」驟然失語,固與民進黨剛贏得總統大選,眼下無須操弄反中情緒汲取選票有關;但台灣「欲獨卻不願戰」的精神矛盾,也注定了自己身處地緣狹縫間,只能兩面圓融以保存續的宿命,這才是蔡英文面對中美對峙時,被迫放棄辣台妹角色的關鍵。

自陷歷史虛無

此般精神矛盾之源,來自近年的史觀之爭。對民族國家來說,歷史的詮釋至關重要,但台灣過度沉溺其中,以致社會整體迷走在論述的字裏行間,最終不僅忽略政權的立身之基,也將實質獨立的模糊空間,一寸寸親手扼殺。

在台獨知識界眼中,「台灣非中國」是證成獨立合理性的論述核心。為了強化此前提,其首先否定中華民國的統治正當性,並在經歷本土政治格局變動後,攻佔了政治正確的橋頭堡,吹響下一波進攻號角:解構中國歷史。此次目標,並非僅是證明中華民國的外來殖民性,而是要一勞永逸地解決台灣曾被中國統治、且與中國文化緊密相依的尷尬。

在此氛圍下,「元清非中國」、「屈原不是中國人,而是楚國人」、「孔子不是中國人,而是魯國人」、「中國不是國」等說法逐一興起,且蔚然成風,不僅知識界對此屢有討論,也吸引到大批青年在網上追逐膜拜,當中又以「元清非中國」的聲量最為驚人。

在台獨的理解中,元朝與清朝不僅是朝代,更是其揭露中華史觀虛假性的「獨門暗器」。而這般謎之自信,源於其緊扣元清的血統與政權外來性,「本非中國卻成中國」,由此證成中華史觀的一廂情願、自欺欺人。在此論述下,元清成了台灣的隱喻,滿蒙則是台灣人的湖中倒影。

然而這般論述看似直擊傳統中華史觀的要害,其實反而是對台獨史觀的割喉:楚魯元清證明了「中國」的建構性,但台獨界標舉的南島原住民主體,又何嘗不是對「台灣」的概念解構?且倘若深入探究,則楚、魯、元、清、南島等單元也皆可再解構,如此一來,全世界皆成無主之地。

且史觀與政權的共生關係在於,思想催化行動,行動實踐思想,但史觀能否促成政權建立,關鍵並非論述本身合理或荒謬,而是相應的政治勢力是否能不惜鐵血,以革命或殺伐建立實踐基礎,否則論述再合理,也不過書齋喧囂,難有實質政治作用。而眼下台獨論述雖正大殺四方,但面對其欲聲討的現實中國,便暴露了上述矛盾:反中論述鋒芒畢露,作戰氛圍卻委靡不振。 (相關報導: 多維觀點》躲不掉又難啟齒,藍綠眼前的「中國難題」 | 更多文章 )

台獨成空包彈

自兩岸分治以來,台灣的實質獨立空間,便是中華民國政府在內戰中,以軍事對抗打下的既成現實。然而在2000年,台灣首次政黨輪替,國民黨從此失去獨大地位,社會也在本土勢力崛起的氛圍下,開始了以專業化為名,裁撤為實的去軍事化進程,制度如此,精神亦然。