談到時代力量從2015年1月25日正式組黨,2016年大選,再以新興政黨之姿,直取兩席不分區、三席區域立委,成為立法院第三大黨,再到2019年7月,黨內難以掩飾的路線分歧掀了鍋,外部再有台灣民眾黨步步進逼、搶食支持群眾,時力在短短四年,就從朝氣勃發墮入瓦解危機⋯⋯

就各家媒體民調顯示,檯面各黨不分區立委政黨票的支持度,除了國民黨、民進黨「兩大」之外,第三強則暫由柯文哲主導的台灣民眾黨以約8%支持度拿下,至於目前立法院第三大黨的時代力量只獲約3%支持度。事實上,在時代力量於區域立委困難取得席次的情況下,假如時代力量未能在本屆國會政黨票取得過5%的選民支持,就政黨發展而言,時力將形同在此役畫下句點,步上新黨、親民黨、台聯的後塵。

綜觀時力的興衰過程,不少人會將矛頭首先指向黨內的政治明星,或是歸咎於該黨在2018年是否支持柯文哲連任一事的分歧,終致時力走向分崩離析。不可否認,時力存亡情況與政治明星的行為脫不了關係,但明星只是新聞鏡頭下的一個看點,除了台灣選舉制度不利於小黨發展外,2014年、2015年孕育時力興起的大政治環境改變,以及「不明確的市場定位與失能的黨內決策機制」、「嚴以律人寬以待己」的雙重標準等,更是讓時代力量在政治場域上失去道德號召力的重要關鍵。

「自主派」搖擺 不明的市場定位

時代力量,其生成與崛起均與太陽花運動主導的「抗中、反國民黨」風潮息息相關,因此即便時代力量建黨之初成員「各有所夢」,但其衝突均可被掩蓋在「下架國民黨」的共同目標之下。回顧2015年,如今被視為時代力量「自主派」的黃國昌曾在自己的入黨宣言中表示,台灣需要有第二個承載進步價值的本土政黨,一方面加速中國國民黨的淘汰,一方面與民主進步黨維持良性競爭的關係。

此話若不特別標上「黃國昌」三字,搞不好真有人誤以為這話是「親綠派」代表人物、立委林昶佐的看法。

從部分創黨黨員事後對過往黃國昌的回憶,像是東吳大學法律學系教授胡博硯指出,2015年他在義氣相挺前黨主席、人權律師邱顯智的情況下,喊出欲競選2016年的中和選區立委,面對當時時代力量尚未處理好選舉路線的議題,胡選擇率先發難,聲稱時力必須與民進黨切割,藉此反向逼迫當時有意與民進黨合作的時力黨中央,應負起處理好選舉路線的責任。

按照胡博硯的說法,黃國昌當時對於胡的對外表態「非常懊惱」,深恐時力與民進黨的合作可能因為胡的言論遭破壞。但胡博硯認為,一旦時代力量在提名路線未定之前就跟民進黨談,「就是等待人家給你的禮讓」,倘若如此,將無益於政黨發展。

同樣的道理,上述這段話若不特別標上發言者,多忘事的台灣人,也容易誤以為是今日的黃國昌所言。由此可見,被視為時代力量黨內的「自主派」,並非在創黨之初就想大剌剌撕去「小綠」標籤,而是「審時度勢」做出對自身最有利的決定。

(相關報導:

時代力量變保守? 林于凱強調:時代力量是偏左派的政黨

|

更多文章

)

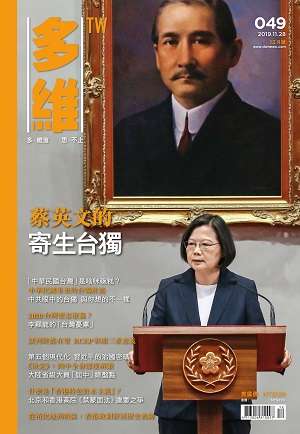

時代力量立委黃國昌(見圖)如今被視為黨中的「自主派」,但黃在入黨時曾表示,時代力量應與民主進步黨維持良性競爭,可見「自主派」並非執意擺脫「小綠」,而是依照局勢做出最有利的決定。(資料照,盧逸峰攝)

再就時代力量官網上的「基本政策主張」來看,「主張推動台灣的國家地位正常化、主張台灣積極參與國際社會」、「主張政府施政應以貫徹『公平正義』為目標,所有資源及經濟發展成果,應由全民共享」。眼下台灣的社會分歧,或可簡化以「統獨」、「分配」與「保守」來涵蓋,時力「基本政策主張」所表現的,很明顯地欲在台灣社會的「統獨」與「分配」分歧上做文章,更直接點說,是台灣社會的「統獨」與「分配」分歧孕育了時代力量。

但當「統獨」、「分配」兩者出現「孰重孰輕」的情況,時代力量內部的路線之爭就無可避免地浮上檯面。時力的發展問題在於,「路線之爭」與失能的黨內「運作機制」彼此互相影響,導致路線分歧無法藉由黨內「運作機制」調和,找出彼此均能接受的平衡點,終於導致該黨走向裂解之途。

失能的黨內決策機制

時代力量是一個什麼樣的政黨?是所謂的「剛性政黨」?抑或是「柔性政黨」?前時代力量黨員、曾為發言人的吳崢曾發表長篇文章,明確指出該黨黨內「運作機制」已失能,他覺得時代力量本質是傳統的封閉式政黨,從黨內部,如黨代表大會、決策委員會等生成決策,再由上而下,一層層傳達到基層。但是「當指揮中心無法有效決策時,黨就會陷入癱瘓」。

2018年九合一選舉,時任時代力量台北市黨部主委林昶佐與台北市議員參選人林亮君、黃郁芬、林穎孟等人,曾就是否支持台北市長柯文哲連任,掀起一場黨內風暴,雖然當時輿論多認定事件主因為時力內部「友柯」與否,導致黨內一時的路線之爭。然而,選後卻有媒體披露,林昶佐實盼達成全黨決議,但時任黨主席的黃國昌主張「台北市由林昶佐負責,合不合作都要尊重林與其帶領參選人」,以「分區負責」為由,迴避齊一表態的壓力。

自此,包含林昶佐與北市議員林亮君、黃郁芬、林穎孟等三人便背負了「友柯」、「親柯」的標籤,即便這幾位在2020年選戰不吝於表態支持蔡英文連任,但他們的表態仍無法撕去身上的「友柯」、「親柯」標籤,甚至成為一些綠營支持者遷怒的對象。可以說,從創黨之初是否與民進黨合作、到2018年是否「友柯」,再到2020年選前爆發是否「親綠」、公開支持蔡英文連任等立場,時代力量黨內若非再三迴避,就是雜音紛呈,「收割黨」、「投機黨」之名不脛而走,終至今日的分裂。

最戲劇性的一刻莫過於2019年8月1日,當時代力量決策機制持續空轉,且無法明確表態支持蔡英文連任與否的情況下,被視為「親綠派」代表的林昶佐選擇退黨,並以無黨籍身份投入2020年立委選舉,時值黨內陷入前立委高潞·以用利益迴避爭議之餘,林昶佐的退黨不啻讓「路線之爭」從所謂的新聞媒體文中的「據了解」步向「檯面化」。

立委林昶佐8月1日召開記者會宣布退出時代力量。(資料照,顏麟宇攝)

自具創黨元老地位的林昶佐退黨、居於「親綠派」與「自主派」中介者的前黨主席邱顯智辭去主席一職之後,時力黨內的「親綠派」可說是節節敗退,立委洪慈庸、律師陳雨凡、前決策委員蕭新晟、議員兼前決策委員的林亮君與其助理吳崢皆紛紛退黨,面對整台黨決策機器的失能,無法在決策機制上著力的「親綠派」,只剩下從已無解的路線爭議中自行解脫的選擇。

政棍的道德障礙

表面上,黨內政治明星紛紛出逃,加上台灣民眾黨登高一呼搶食固有支持者,是時代力量本屆選舉遭逢的大難題,但這是時力後天失調的結果,而非原因。時代力量從創黨迄今,從來莫衷一是的基本價值,才是根本原因。不因價值而結合的政黨,內部面臨崩潰,只是剛好而已。

檢視過去四五年間,時代力量得以第三大黨的形象佔盡新聞版面,黃國昌確實扮演一定的搶鏡角色,但時代力量如今若要檢討何以至此,除了前述決策機制失能、與「綠」的距離不明外,人謀不臧與忽視台灣社會「反中」風潮不若當年,甚至「反中」大旗被民進黨整個扛去,都是問題。

首先,是時代力量在道德上,律己與待人的標準難稱公允。民進黨執政三年有其功過,時代力量、黃國昌、徐永明等當然可以照三餐罵,他們很長一段時間,挾著太陽花學運的明星光環,在社會上操作「民進黨拒絕改革」、「時代力量等同於改革」的輿論風向,但這類操作要取信於民是有前提的——不能有雙重標準。總不能自己說得一口好道理又無法達成,偏偏這點是許多時力成員都沒做到的。

例如2019年7月底爆發的高潞·以用的利益迴避爭議,她未能做好利益迴避,導致時代力量的「道德高度」備受輿論檢視,劃下外界是對標榜揭弊路線的時代力量與黃國昌之信用產生第一道傷害。但高潞·以用事件絕非時代力量飽受輿論「雙標」、「嚴以律人寬以待己」質疑的主因,畢竟光從2018年以來,時力要角說過的話、做過的事,均足以讓這個以「推動台灣改革」自許的政黨蒙塵。

前立委高潞·以7月時捲入利益迴避疑雲,使外界質疑時代力量的「道德高度」。(資料照,顏麟宇攝)

其他諸如黃國昌後對於不分區立委名單一事,在未走完黨內提名程序情況下,即明確指定接班人參選,亦創下時力版「程序正義」一詞的新解。更不消說,時力還大搞職位「禪讓」,當邱顯智辭去主席一職,該黨亟欲尋求接任者之際,卻有決策委員先是運用該黨黨章疏漏「否決」唯一登記黨主席參選人的林亮君,接著前主席邱顯智突登高一呼,並點名該位應由徐永明接任,然後不到24小時,徐永明就在黨內決策委員們的支持下,成為新任黨主席。

如果該情況發生在藍、綠兩黨,想必時代力量、黃國昌、甚至徐永明本人,一定會厲聲譴責此舉違背「程序正義」,大搞「禪讓」文化。但此為涉己事務,所以時代力量僅剩的「力量」們,連一口氣都不敢吹,只能摸摸鼻子假裝沒事。看在外界眼中,僅是證實時力在「新政治」的外衣下,仍是大搞「人治」,說穿了,也就是一套「政棍」標準。

此外,台灣社會的「反中」氛圍早就有所差別,時力確實應了當年的反中氛圍而起,但今日衰落,並不能說是台灣社會沒了反中氛圍而歿。事實上,台灣社會的「反中」氛圍猶在,但差別是,時力當年高調代理這塊招牌,而今天,「反中」的代理已被民進黨整個拿去、被蔡英文大剌剌的亡國感所涵蓋,這些才是時力先天不良、後天失調、人/黨謀不臧下,招致迅速崩潰的本質所在。

回顧2016年,時代力量乘著台灣輿論抗中、重視社會重分配的氛圍起飛,係所謂的「起於時代」,一旦「時代」隨著「風向」舞動,失去當年「初心」,其灰飛煙滅也僅是剛好。當「時代」已成為「投機」的代名詞,再加上黨內決策機制的失能,基本上,該黨的消亡勢所必然,而所謂「抗中」代理權遭民進黨全盤接收、台灣選制不利於小黨等「滅黨」理由,就僅是掩飾該黨要員缺乏自省能力的特質罷了。

(相關報導:

時代力量變保守? 林于凱強調:時代力量是偏左派的政黨

|

更多文章

)