台灣媒體這10年來報導品質的問題,雖然不少輿論認為是台灣80年代解嚴帶來的新聞自由氾濫,是社交媒體侵蝕傳統媒體市場,或者是台灣社會水平的集體沈淪所致。然而,最應受有志於媒體產業的理想主義者們思量的關鍵,一直不見提及。

全球傳統媒體在產業型態的劇烈變遷之下,都遭遇與台媒相同的挑戰。然而他們之中仍有少數領先者,保持原有的高報導水平,並在調整經營策略,以及與互聯網巨頭包括Facebook與Google談判合作之後,在這一年扭轉過去10幾年來一路滑落的收入。Rupert Murdoch持有的包含《華爾街日報》(Wall Street Journal)的新聞集團(News Corp),藉著2017年第3季增長的全球數位訂戶量與經營模式的更改,獲得與去年同期相較,5%的營收成長。《時代雜誌》(Times)在兩年內增長了兩倍的全球數位訂戶,並因此減緩其流失的廣告所帶來的收益下滑。而《華盛頓郵報》(Washington Post)在Jeff Bazos收購後,除了實施機器學習輔助訂戶的獲取,並增聘記者,強化製作深度內容的調查性新聞人才,其發行人Fred Ryan甚至表示今年將會是郵報10年來最賺錢的一年。這顯示了,放棄廣告收益,以高報導品質賺取數位訂閱費的模式,已成為近來英美傳統媒體中的領先者在應對產業衝擊時,不約而同採取的對策,而此對策正在產生效果。

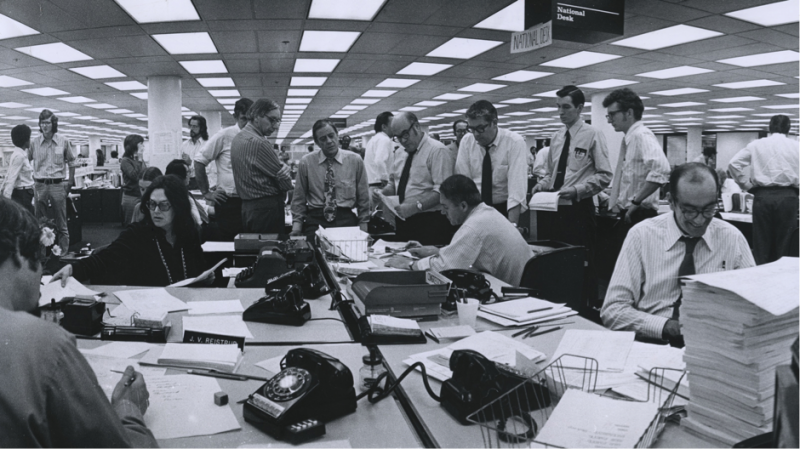

全球菁英永遠都需要高品質的新聞內容,而這些新聞要求的記者專業並不因互聯網的普及而降低。圖為華盛頓郵報搬遷之前的編輯台。(取自華盛頓郵報)

造成台灣媒體的報導品質幾乎都「沈淪」的核心原因,是這10年來位於英美新聞報導品質具有領先地位的傳統媒體之全面互聯網與多語言化,以及位於中國以微信作媒介各種新興媒體的傳散,將全世界其他地區包括台灣之中,對新聞報導品質有要求的菁英用戶吸引過去,從而改變了這些地區的媒體面對的用戶結構,使這些媒體發現只有提供具感官效果的新聞時,才能維持生存。

諾貝爾文學獎得主馬奎斯(Gabriel Garcia Marquez)所著的《百年孤寂》開頭,有一段講老邦迪亞遇到旅行至馬康多的麥魁迪,以及這個吉普賽人帶來的各種新奇產品後發生的事。馬奎斯說,老邦迪亞陷入瘋狂的科學研究,並發現且告訴全村地球是圓的。然而他的妻子與全村的人都認為他瘋了,畢竟這個理論直到當時馬康多還沒有人知道。接著老邦迪亞對妻子說「世界上發明了這麼多簡直是不可思議的新奇事物,而我們卻在這裡過笨驢一樣的生活」,想舉家遷離馬康多,往產生新奇事物的那個地方去,他得到的反應卻是妻子頑強的抗拒,與全村見他受吉普賽人影響之大感到非常驚愕。

(相關報導:

「無法認同的報導就是假新聞?」美國新聞學者:媒體識讀教育至關重要

|

更多文章

)

馬康多就是馬奎斯見到的近代南美洲的景況,近代南美洲各國,在社會學家Immanuel Wallerstein的世界體系(World-Systems)理論裡,是「中心,半邊陲,邊陲」裡屬於半邊陲或邊陲的國家。中心與邊陲是相對概念,取決於其國家進行的生產行為在市場的壟斷程度,也就是獲利率程度,而一國政府在國際上的力量與政策決定了其可以吸引到的生產行為類型。在這樣的理論架構中,台灣的處境也屬於半邊陲,近年更趨邊陲。處於半邊陲與邊陲的國家,受制於中心國家的政經情況與政策,人民幾乎無法掌握自己的命運。可以說,台灣一直以來,在抽象意義上近似《百年孤寂》裡的馬康多,而此地的菁英與準菁英過往的精神渴求,則近似老邦迪亞。

現在不只是互聯網本身帶來的資訊傳散,更重要是位於中心區域的領先媒體機構,挟著訓練精良的報導人才,與由中心地區出發的採訪網絡,雖改變嫌慢,但仍然一年比一年加強的互聯網化,終究改變了這些老邦迪亞們的精神環境。全世界位於半邊陲/邊陲的菁英,可以與中心菁英同時間、花費類似成本,獲得高品質的有關中心國家重要事務的資訊,並知曉其世界觀與價值觀,這意味著半邊陲/邊陲菁英們,減少了自己與中心菁英的知識不對稱劣勢,甚至有機會脫下處於邊陲地區的桎梏,參與世界大勢,掌握自己的命運。

菁英的競爭性與危機感使這種轉移過程非常迅速深遠,而採訪網絡只及於半邊陲/邊陲國家的媒體機構,無論如何提升新聞品質,都無法喚回流失的菁英讀者了。也就是說,當中心地區的媒體滿足了全球菁英的資訊需求的同時,半邊陲/邊陲地區的媒體,若沒有更好的辦法滿足全球菁英,便只能成為其他種類需求的滿足者。

互聯網改變了人們的生活,當然無可避免地包括訊息的產製和內容。(AP)

台灣傳統媒體試圖滿足其他種類的需求,尤其最大宗的娛樂需求,在這幾年的確提振了收視與點閱率,但在未來將面臨嚴峻挑戰。首先,許多人雖不尋求中心地區的資訊,但主要在乎的是依興趣、價值觀、經驗所形成不同社群的資訊。依此長出的獨特網路社群媒體,其破碎化以及與粉絲互動的緊密度,不是傳統媒體能理解的形式,而這些社群網媒早揚棄廣告收益模式,改透過粉絲發展垂直電商,此種競爭,將要求台灣傳統媒體更大幅度地整改。

在一般性的娛樂資訊方面,搜尋引擎與社群媒體才是真正的入口。全球的新聞網站現在所有超過7成的外部導入流量,來自Facebook與Google,可想而知娛樂性方面的新聞佔比將更高。已失去品牌優勢的既有媒體機構,必須與眾多新興網媒與網紅競爭用戶在社交媒體上的注意力,同時又無法掌握與導流方的分潤模式,而可以與之競爭用戶時間的娛樂內容平台,多如繁星,比如Youtube,Netflix,Spotify,或者Candy Crush。因此比如近日傳言Rupert Murdoch欲賣掉持有的21st Century Fox娛樂資產方面的股權,僅留下能左右政治的新聞媒體資產Fox News與News Corp,便是一個值得注意的指標,指出傳統媒體欲依靠娛樂性內容成長,其實也只是進入另一個生存競爭殘忍的原始叢林。

台灣媒體能否吸引菁英讀者,並與以新聞報導價值為職責的全球媒體競爭,取決於其採訪範圍在全球的重要程度。要提升台灣傳統媒體的報導品質,必須根本提升台灣在全球經濟活動上的位置。而同此時,台媒流失菁英讀者的困境,反應出台灣政經發展的嚴肅問題。當某些中心地區其高價值的生產行為對人才需求若渴時,許多越來越能掌握自己命運的台灣人才,便意識到要避免如《百年孤寂》裡邦迪亞們的命運,只能割捨成長過程累積的社會資源。他們正在成群地離去,前往某些歡迎人才的中心地區。

《百年孤寂》中,在老邦迪亞終於接受自己不會離開馬康多後,他的家族很快增長繁榮。但以後這個村吸引來跨國香蕉公司以及外國官員,老邦迪亞有16個孫子被暗殺,3千多名抗議群眾被射殺,而真相與記憶卻被抹盡至全村竟沒有人知道。一代人以後,年輕人紛紛遺棄這已無希望的村,關於馬康多真正的歷史,也隨著邦迪亞家族的逝去而失去影蹤。尾聲,家族最後一個成員翻譯了麥魁迪留下的遺稿,卻「明白自己永遠也走不出這個房間了」。因為遺稿預言,「這個鏡花水月的城鎮將會被風掃滅,並從人類的記憶中消失,而書上寫的一切,從遠古到永遠,將不會重演,因為一個被判定百年孤寂的家族,在這世上是不會有第2次機會的。」

人才的相繼離去,直接導致一個地區的沒落衰頹。百年孤寂的預言,正是對台灣未來發展的警語。並不是每個半邊陲/邊陲國家,都會是馬康多。台灣如仍希望在未來全球經濟體系中佔據重要位置,關鍵是人才的留住與吸收,是各行各業領袖的變革與努力。仍擁有深厚新聞報導經驗的台灣傳統媒體,必須加緊提升對互聯網新科技的知識,明瞭、適應與擁抱互聯網對傳播業與對整個經濟社會所帶來的持續改變,挖掘並正確解讀發生全球政經局勢發展上舉足輕重的大事,敦促、影響在舊時代經濟成長而掌握資源的台灣企業,能痛定思痛,改變對待人才的心態與管理風格,積極進取地投資新世代,才能留住人才,與時俱進,佈局未來。

(相關報導:

「無法認同的報導就是假新聞?」美國新聞學者:媒體識讀教育至關重要

|

更多文章

)

*作者為成長於台灣,歷練於華爾街與北京之專業投資人,曾參與互聯網創業。畢業於麻省理工史隆管理學院。