本月14日凌晨,台中顏姓女子酒後駕駛賓士車高速擅闖紅燈,撞死正騎機車去購買器材的32歲烘焙師。肇事後,顏女試圖與車內二人串供,欺騙警方當時並非顏女開車,警方到場後,除揭穿顏女謊言,更在車內查獲毒品。而根據同車友人所供,事前曾勸阻顏女不要開車,不過顏女堅持要開,因此才釀成悲劇。這,已經是顏女第三次酒駕。事後,顏女母親對媒體說「我女兒命也不好,我們沒錢賠償,只能被關」。

對比於顏女,受害者過去曾在電機公司工作,由於興趣使然,因此毅然辭職投入烘焙職涯,從夜市擺攤賣起,直到2015年時才終於開成屬於自己的烘焙坊,並在網路闖出名聲,看似即將擁有屬於自己的一片天。

類似這樣痛心疾首的社會新聞,屢見不鮮,從未止絕,然而更令人心若旁懸的是,悲劇發生後的群情激憤,卻往往石沉大海。我們都知道問題在哪,我們也為此憤慨,然而悲劇卻仍一再上演,那,事情真的無法解決嗎?

調高刑度能制止酒駕嗎?

事實上,晚至民國88年,我國政府才終於把酒駕納入刑法公共危險罪章,並於96和100年兩度提高罰金和刑度,然而在96年時,因酒駕死亡的人數仍高達576人;不過到了102年5月時,由於當時台大醫生遭人酒駕撞死,引起社會公憤,因此6月時政府便通過將酒測值從0.25mg/L下降到0.15mg/L,並提高刑度。

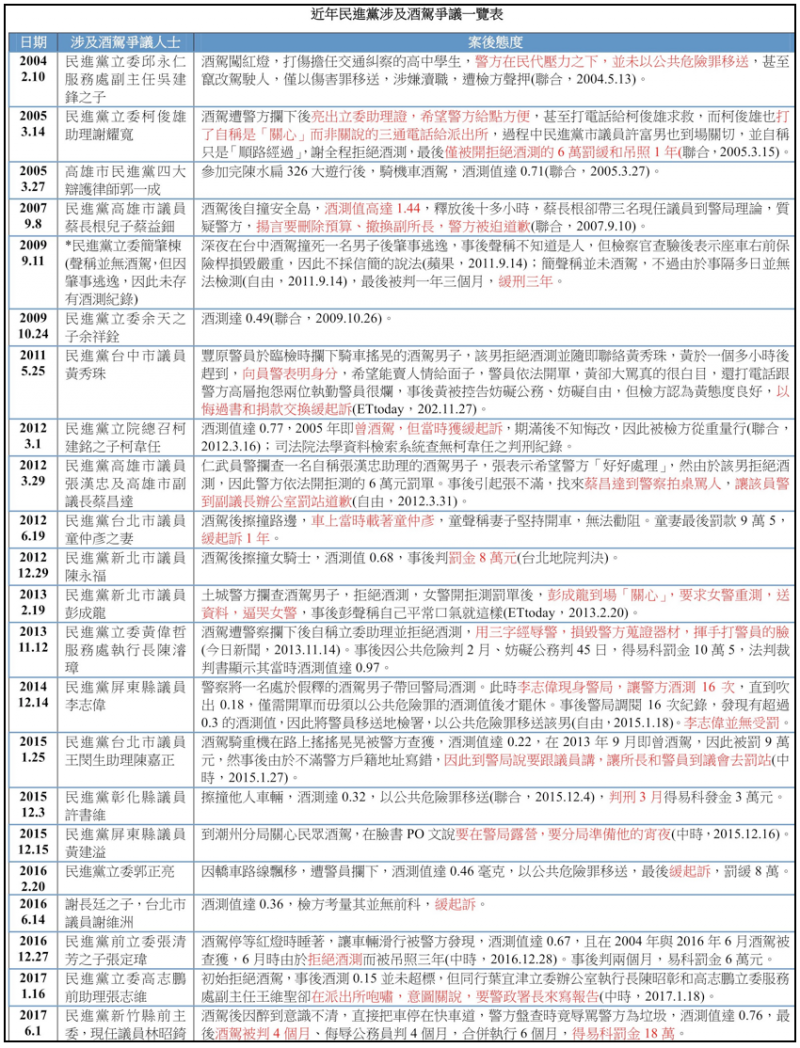

不過,如同每當社會因酒駕悲劇而興起加重刑度的討論時,就會有另一種聲音表示時代要進步,不能用亂世用重典的過時想法來處理酒駕問題,或是用各種理由來反對重懲酒駕。舉例來說,前述102年馬政府欲圖趨嚴酒測標準時,民進黨立院總召柯建銘就痛批民粹立法,認為酒駕致死的刑度太高,嚴重違反罪刑衡平;以重視「人權」知名的立委尤美女亦用案件量來質疑不應將酒測值下修為0.25的趨嚴標準。

然而從下表我們可以很明確地看到,自102年修法後,與修法前的101年相比,106年在取締件數下降16%、在肇事件數下降44%、在受傷人數下降43%、在死亡人數下降73%,也就是說,在所有數據上都有顯著的下降。從降幅來看,更可發現用「重典」對制止因酒駕發生的重大事故有更明顯的效果;此外,由於法令趨嚴,因酒駕移送法辦的人數也增長近30%,取締後移送法辦率亦從35.3%增加到60.1%。所以說,用「重典」對制止酒駕沒有效果的論述,與真實數據是相悖的。

有鑑於「重典」對酒駕的效果,因此在近年,每當發生重大酒駕事故後,社會就曾有聲音是否要如同美、日,採取連坐法,規範同車或是酒館老闆必須積極制止酒醉者酒駕,未積極制止者甚至須負一定刑責。從此來看,如果同車亦有刑責,那顏女的同事還敢讓她開嗎?是否就能避免如此悲劇。雖然連坐法未必就能解決問題,不過對於減少酒駕,應還是有一定的正面效果,因此在立法院中,目前就有不少立委,如李鴻鈞、蔣萬安、林德福、陳曼麗等人,雖未以刑責,但支持以罰鍰處罰之。 (相關報導: 孫慶餘專欄:制止酒駕必須讓犯者「嚇到不敢」 | 更多文章 )

酒駕立委推動反酒駕修法?

然而有趣的是,在這些關於酒駕修法的版本中,也有一份來自於近來最知名的酒駕政治人物-郭正亮的草案。郭在2016年2月酒駕後,曾於同年9月宣誓時表明要推動反酒駕立法,以此贖罪,似乎相當誠懇。然而在郭的這份草案中,郭卻只有兩項小幅修改,僅將五年內再犯酒駕者,從原來的罰鍰9萬,增加強制從事社會勞動3天及沒入其汽車兩項罰則;拒絕酒測者,增加沒入其汽車一項罰則。也就是說,郭正亮所謂的反酒駕,就是用勞動3天和沒收車子來「嚇阻」。從此來看,郭正亮當初所謂反酒駕的決心,不僅雷聲大雨點小,甚至有欺騙社會大眾之嫌。因為從郭的法案可以很明顯看出,當初的宣誓只是敷衍社會大眾,以酒駕改革者的形象來緩解社會對於其酒駕犯行的批評。