埃及軍人強人發動政變,建立民主政權

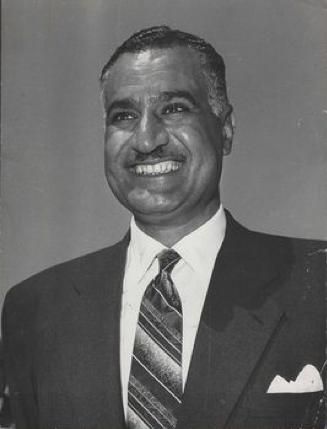

1952年7月23日凌晨,埃及爆發軍事政變──「埃及七月革命(July Revolution of Egypt)」。由納瑟(賈邁勒·阿卜杜勒·納瑟,Gamal Abdel Nasser,1918~1970)領導的「自由軍官委員會(Free Officers Committee)」推翻並放逐了由英國支持、親西方的埃及國王法魯克一世(1920~1965)。26日,法魯克國王含淚簽下了退位詔書,並在當天晚上,帶著妻子、兒女,乘坐「首都號」遊艇離開埃及,轉赴義大利定居。隔年(1953年)6月18日,埃及新政府正式宣布廢除君主制,建立阿拉伯埃及共和國(簡稱埃及)(註二)。之後納瑟為了讓軍隊能效忠新政權,於是先推舉軍中資歷較深的納吉布(1901~1984)將軍擔任埃及第一任總統,握有實權的納瑟則是隱身幕後,擔任副總理兼內政部長。由於埃及新政府堅持阿拉伯民族主義,逐漸與西方國家產生利益衝突。納瑟在1954年2月25日取代納吉布成為埃及總理。11月,納瑟再次發動政變將納吉布軟禁在家中,直到1970年納瑟因心臟病意外過世之後,納吉布才重獲自由。

英國將蘇伊士運河交給埃及管理

1954年7月,英國與埃及簽訂協議──《英國和埃及關於蘇伊士運河基地區的協定/Anglo-Egy ptian Agreementon Suez Canal Base Zone》,英國同意將軍隊在20個月內逐步從蘇伊士運河──靠近以色列與埃及邊界撤出(最後一支英軍則在1956年6月12日撤出),同時英軍也會將原有的軍事基地交給埃及,並廢除英埃兩國在1936年簽訂的同盟條約──《英埃同盟條約(Anglo Egyption Treaty)》。埃及則是允諾--當阿拉伯國家或是土耳其遭到攻擊時,英軍仍可重返蘇伊士運河。這協議引起了以色列的恐慌,少了英軍的居中緩衝,以色列擔心可能會增加以埃衝突的危機、再來則是埃及控制蘇伊士運河後,將直接威脅以色列的國家安全。而最重要的是,以色列認為埃及加入西方陣營後,將會降低以色列在中東地區的重要性。為了測試英埃兩國的態度,在英國國會批准協議前,9月以色列決定派遣一艘懸掛以色列國旗的船隻來通過蘇伊士運河,當時以色列打的如意算盤是──如果這艘船能安全通過,就會造成一個先例,以後也可以安全航行;若遭埃及阻攔或扣船,這就可能會影響英國國會中反對協議的議員,讓協議被擱置或是廢除。但結果卻完全出乎以色列的估算,船隻不但遭到埃及的扣押,英埃兩國還是照預定行程於10月19日於開羅簽定了協議(註三)。

(相關報導:

賈忠偉觀點:中華民國國歌到底有沒有在1936年柏林奧運得獎?

|

更多文章

)

得到蘇聯援助,納瑟成為阿拉伯世界反英、反以的精神象徵

受到鼓舞的納瑟,在1955年4月,參加「萬隆會議(又稱第一次亞非會議/Asian-African Conference)」時,竟雄心大發的想成為第三世界國家的代言人,但當時埃及的國力太弱,再加上美英法等國為避免中東衝突擴大,已經決定逐步對中東地區實施武器禁運,在時任中國國務院總理周恩來(1898~1976)的建議下,納瑟轉向蘇聯求援。由於史達林在1953年過世,蘇聯改弦易轍準備在第三世界大展手腳,為破壞剛成立親西方的「巴格達公約組織(Bagdad Pact,由美國、土耳其、伊拉克三國組成)」、並在中東找到一個代理人,蘇聯爽快的答應了納瑟的請求。1955年8月,蘇聯透過捷克與埃及達成一項高達3億2,000萬美金的武器交易合約,提供包括──戰鬥機120架、噴射轟炸機50架、坦克200輛、大砲150門、驅逐艦與潛艇各兩艘,還有數百輛各式車輛等。而這項交易也相當優惠,埃及不但不用付現金、也無須付利息,只需分12年以國內生產的棉花來交換即可。在這個基礎上,納瑟有了與當時親美的伊拉克分庭抗禮的力量,主張泛阿拉伯主義的納瑟之後又陸續與──敘利亞、沙烏地阿拉伯、葉門等國締結了共同防禦條約。納瑟頓時成為當時阿拉伯世界反英、反以的代言人與精神象徵。

圖為以軍的英製格羅斯特流星戰鬥機,同時也是英國第一種噴射戰鬥機。(取自維基百科)

在內政方面,納瑟計畫在靠近鄰國蘇丹(Republic of the Sudan)邊界興建容量高達132立方公里的──亞斯旺水壩(Aswan High Dam,1970年啟用,世界第七大水壩),預計水壩建成之後,可為埃及增加至少200萬畝的可耕地與提高至少30%的農業產量。而豐沛的水力,更可以解決埃及急需的電力。但建壩經費預估高達13億5,000萬美金,這在當時是一筆天文數字。1955年10月莫斯科表示有意提供優惠貸款。為了不讓埃及完全倒向蘇聯,西方國家開始搶著宣布要貸款給埃及,12月16日,美國宣布貸款5,600萬美元、英國接著也同意貸款1,400萬美元(低利貸款跟贈送差不多)、世界銀行則是允諾給予埃及2億美元的貸款。但貸款的條件卻規定──埃及必須提出相對的基金,且不得接受蘇聯的援助,更必須接受貸款方的聯合監督。

美國突然反悔拒絕貸款給埃及

納瑟拒絕接受這些貸款條件,他認為這樣將讓埃及回到十九世紀被西方人控制的局面。但在蘇聯進一步表態之前,納瑟並沒有任何籌碼可以和西方國家來討價還價,因此他只能選擇暫不回應。1956年6月23日,納瑟當選並就任埃及的第二任總統。由於蘇聯遲遲沒有動作,逼的納瑟於7月中不得不訓令駐美大使接受美國的貸款。原本埃及駐美大使預計在7月17日於華府發布新聞,但美國在沒有照會埃及的情況下,突然於19日宣布貸款之事作罷。此舉立即引來英國首相艾登(Robert Anthony Eden,1897~1977)的抨擊,艾登認為美國不但傷害了納瑟的自尊,同時也會讓埃及與蘇聯愈來愈親密。事後分析,當時美國政府的決定是相當複雜的,但最重要的原因可以歸結如下,一是因為埃及生產的棉花(Egyptian cotton,為「長纖維棉」)品質相當優良,美國人擔心當水壩建設完成之後,美國的棉花(Cotton USA,為「短纖維棉」)將更難和埃及棉花在國際市場競爭。二則是美國擔心埃及會拿這筆鉅額貸款去向蘇聯購買更多的武器。

(相關報導:

賈忠偉觀點:中華民國國歌到底有沒有在1936年柏林奧運得獎?

|

更多文章

)

受到刺激的納瑟在7月26日──慶祝埃及革命的演說中,突然宣佈將蘇伊士運河收歸國有(即收回蘇伊士運河營運權),納瑟對外表示:「收回蘇伊士運河運河公司是準備將每年2,600萬美元的收入轉為興建水壩之用,在聲明中納瑟也同意給予運河股東相對的補償。」埃及收回蘇伊士運河,首當其衝的是英法兩國,當時英國擁有蘇伊士運河44%的股權,每年的紅利約有800萬美元;而且前一年(1955年)通過運河的14,666艘船隻中,有4,548艘都是英國船,同年英國所進口的2,800萬噸石油中有2,000噸也都通過蘇伊士運河運來的。因此埃及完全取得運河後,第一個衝擊的就是英國的國家安全與經濟發展。而納瑟粗暴的作法,不但嚴重損害了英國在阿拉伯世界的聲望,更象徵大英帝國的最後那點餘光也一去不復返。這讓艾登極為難堪與憤怒,他氣急敗壞的說:「埃及人把她的大拇指掐到我們的氣管上來了」,他甚至將納瑟比為納粹的希特勒。為此英國在同一天發表措辭強烈的聲明,表示在必要時刻,將單獨以武力捍衛其在埃及的一切利益。英、法兩國也宣布一系列報復措施,第一步先凍結埃及在英、法兩國的存款和蘇伊士運河基金,再來則是通令英、法兩國的船隻拒絕向埃及交付通行費。最後則是下令部隊開始動員,同時通知美國希望能採取聯合軍事行動,準備以武力奪回蘇伊士運河所有權。

英法以三國秘密制定武力奪回運河的軍事行動

可是最特別的是,埃及宣布收回蘇伊士運河,並沒有損及美國的利益(註四)。因此艾森豪與杜勒斯雖然瞭解英法兩國的困境與不同意埃及倒向蘇聯,但兩人卻多次公開反對使用武力來解決蘇伊士運河危機。在美國的要求下,美英法三國嘗試以各種管道來尋求突破,但最後都以失敗收場。眼見一直無法突破困境,英法兩國決定自行解決,不再徵詢美國的意見了。1956年10月24日,英國人和法國以及以色列在巴黎郊外的塞弗爾舉行了秘密會議,會中三國簽訂《塞弗爾密約》,同時也制定了以武力收回蘇伊士運河的軍事行動(會議的詳細記錄早已被銷毀);當時英國計畫先由以色列向西奈半島發動突襲,然後英法兩國介入,要求雙方軍隊在蘇伊士運河兩岸停火,之後再由兩國軍隊進駐蘇伊士運河區,最後完全接管蘇伊士運河(註五)。當時執政的英國保守黨艾登政府還樂觀的認為,屆時美國「會給我們同情和支持,即使不肯公開這麼做,至少也會暗中幫助」。1956年10月29日下午5點,以色列第202空降旅(傘兵)在旅長艾里爾·夏隆上校(1928~2014,後來擔任曾以色列第十一任總理,有「以色列的巴頓」稱號)的指揮下空降了一個營的兵力(395人)到西奈半島中部米爾塔山隘(Milte Pass)之東,拉開了第二次中東戰爭的序幕。同一時間,以色列的地面部隊則沿溪岸之南陲地帶往上攻擊,預計在36個小時後與傘兵(註六)會合威脅運河區,以便利英法遠征軍之攻勢。隔天清晨,英法依原定計畫聯合向以色列及埃及發出最後通牒,要求雙方撤離蘇伊士運河河岸左右各10英哩,之後由英法派軍接管運河沿岸各個重要城市,並令雙方在12小時內答覆。但當時以色列並未如期佔領運河,運河仍在埃及軍隊手裡,英法卻遲遲未出兵來支援以色列。

圖為第二次中東戰爭中,遭遺棄的以軍M4A4雪曼中戰車。(取自維基百科)

美蘇聯手干預三國的軍事行動

前面提過,初期美國的確相當不滿新成立的埃及政府推行的阿拉伯民族主義,並與以蘇聯為首的共產主義陣營發展親密關係。只是後來美國衡量當時的國際情勢與自己的利益,再加上正準備舉行總統大選,同時美國也不希望在這個時候去激怒已被高漲的民族主義情緒所激發的阿拉伯世界。為此艾森豪總統在10月29日緊急的對外發表聲明,公開指責英、法、以三國的做法是「錯誤的行動」、「殖民主義的再次體現」。31日更直接打電話給英國首相艾登,強令英國停火,否則將危及「英美的團結與和平」。同一天,聯合國安理會招開緊急會議,美蘇兩國也正式向聯合國遞交了要──英、法、以立即停火與馬上撤軍、恢復運河區自由通行的緊急提案,但遭到英法兩國的否決。不久,美國政府令人在金融市場上拋售英鎊,導致英鎊貶值15%,同時否決英國向國際貨幣基金組織申請的十億美元貸款,亦停止向英國的經濟援助,甚至威脅要對英國實施石油禁運。

(相關報導:

賈忠偉觀點:中華民國國歌到底有沒有在1936年柏林奧運得獎?

|

更多文章

)

11月4日,當蘇聯逐漸鎮壓住了匈牙利的革命(匈牙利十月事件)後,蘇聯便對以色列人在埃及的軍事行動做出了進一步的反應。11月5日凌晨,英法聯軍開始對西奈半島展開攻擊行動。同一天,蘇聯部長會議主席布爾加寧(Nikolai. Bulganin,1895~1975)公開宣布,如果不停軍事行動,蘇聯軍隊己經做好了援助埃及的準備,他甚至建議美國和蘇聯聯合採取軍事行動以制止侵略。蘇聯外長謝皮洛夫(1905~1995,1956年6月至1957年2月,擔任蘇聯外長)在給聯合國的提案中建議,如果英、法、以在聯合國決議生效後12個小時內不停對埃及的軍事行動,並在3天內從埃及領土上撤軍的話,美國、蘇聯還有所有聯合國成員國就都應該給埃及軍事援助。這份提案還提到就蘇聯政府而言,她「已經準備好派海軍和空軍到埃及,為制止侵略者、保護受害國、恢復和平做出自己的一份貢獻」。同時,布爾加寧還分別給英、法、以三國政府寫信,對三國繼續軍事行動可能會演變為第三次世界大戰發出警告,並暗示蘇聯在必要時將使用原子彈。結果,在美蘇兩個超級大國的「聯手」打壓之下,迫使英法於1956年11月6日宣布接受停火決議,12月22日英法聯軍完全撤出西奈半島。以色列也在11月15日宣布撤軍,但仍堅持保留夏姆錫克和加薩,之後經聯合國居中斡旋,以色列同意將這兩個占領區交給聯合國維和部隊進駐。1957年3月7日,以色列開始撤軍,美國也信守承諾透過世界銀行給予以色列優惠貸款。

蘇伊士運河危機加劇巴拿馬運河的主權爭議

蘇伊士運河危機最後導致英國艾登政府垮台。但美國沒想到的是,蘇伊士運河危機卻反而加劇了日後巴拿馬運河的危機,受到鼓舞的巴拿馬人,開始為奪回巴拿馬運河主權而不斷的向美國示威抗議。在國際輿論與中南美洲國家的支持、甚至是巴拿馬政府揚言不惜炸毀運河的威脅下,1979年9月7日美國的卡特總統(Jimmy Carter,1924~)和時任巴拿馬領導人杜里荷將軍簽定了《巴拿馬運河條約(Torrijos--Carter Treaties,又稱《杜里荷--卡特條約》)》--將運河的控制權轉到了「巴拿馬運河管理委員會」。1999年12月31日,美國依約交出巴拿馬運河的全部管理和防務權,美軍同時也全數撤出。可惜的是杜里荷將軍在1981年不幸因飛機失事而喪生,有關失事的原因有很多傳說,但美國卻強力阻止了對杜里荷墜機原因的調查,曾為CIA間諜的約翰․柏金斯(John Perkin)在他所寫的《經濟殺手的告白(Confessions of an Economic Hit Man)~1、2、3,時報出版》書中就直指杜里荷將軍就是美國中情局所暗殺的。

不過意外的收穫是,英國人在這次衝突之後才完全了解自己已非昔日的「日不落帝國」,只能依附於美國才能有發言權,二戰之後的「美英盟邦」正式誕生。但是由戴高樂領導的法國卻選擇另一條──與美國霸權對抗的策略。戴高樂試圖利用美俄兩個超級大國之間的矛盾,爭取建立一個在法國領導下的半自治歐洲,以法國所推出有別於美俄的「第三條道路」,從而重新塑造法國在世界上的角色(註七)。之後法國不但成功試爆原子彈(1960年)、和平解決阿爾及利亞問題(1962年),還與中共建交(1964年),並能靈活遊走於美俄之間,甚至與德國聯手推動歐洲的整合,讓歐洲成為一個能與美國分庭抗禮的大型經濟體--「歐洲聯盟(EU-European Union)(簡稱「歐盟」)」。而這一切就如同戴高樂的名言:「國與國之間的關係取決於國家利益,而不取決於意識形態。」

在1950年代前後,歐洲有2/3的石油要經過蘇伊士運河。「蘇伊士運河危機」時期,所有阿拉伯國家都團結在一起,敘利亞切斷了伊拉克石油公司輸往地中海的管道、沙烏地阿拉伯對英國、法國兩國實行了石油禁運、科威特的供油系統暫時停工。這是阿拉伯國家第一次以石油作為武器,西方國家也在這裡嘗到第一次石油禁運的滋味。

(相關報導:

賈忠偉觀點:中華民國國歌到底有沒有在1936年柏林奧運得獎?

|

更多文章

)

結語

在事件結束的隔年(1958年)2月,埃及與敘利亞合併組成阿拉伯聯合共和國(簡稱「阿聯」),同時加大對外輸出阿拉伯民族主義。7月14日,伊拉克發生革命,眾多王室成員遭到革命份子的屠殺。鄰近的黎巴嫩與約旦也遭到波及,逼的黎巴嫩總統卡密拉․夏蒙(Camile Chamoun,1900~1987)和約旦國王胡笙(King Hussein,1935~1999)不得不同時向美、英求援。隔天,美國總統艾森豪不顧國務卿杜勒斯的反對,堅持派出第六艦隊(United States Sixth Fleet)到地中海東部,14,300名美軍登陸黎巴嫩,英國也派出3,000傘兵空降於約旦。趁這個亂局,中共以「聲援中東人民的反侵略鬥爭」、「要引起全世界注意臺灣問題」為由,於8月23日17時30分,開始大規模砲擊金門、馬祖──「八二三砲戰」爆發,但令人意外的是中共在發動砲擊金門之前,並沒有事先知會蘇聯,這讓克里姆林震怒無比,蘇聯擔心美國會以武力介入而使蘇聯被中共拖下水,美蘇難免一戰,結果導致中蘇因此分裂(註八)。不管如何一連串的動亂,讓美國傷透腦筋。不過由於在前一年吃了美國的虧,基本上在臺海危機爆發之後,英法也不十分支持美國的外交政策。最特殊的是,由於埃及的霸權主義政策,1961年9月28日敘利亞宣佈退出阿拉伯聯合共和國(註九)。

(1)英、法、以聯盟總兵力約22萬9,000人(海軍艦艇185艘、作戰飛機470架、以軍戰車400輛)。

(2)埃及總兵力約15萬人(作戰飛機250架、戰車500輛)(註十)。

以上資料主要摘錄自──張良任:《美國與以、阿衝突》之第二章【蘇伊士運河戰爭(一九五六)】(臺灣商務印書館發行/1985.07.15)。

(註一)亦稱:「運河之戰」、「百時戰役」或「西奈戰役」。

(註二)參見──張倩紅:《埃及史~神秘與驚奇的古國》(三民書局),p117~119。

(註三)從1882年起,英國在蘇伊士運河地區建立了海外最大的軍事基地,人數最多時有將近10萬英軍住紮在這裡。1936年8月英國與埃及締結了《英埃同盟》,這是一項極為不平等的條約。依約,英國在形式上終止對埃及的軍事佔領,但仍在蘇伊士運河區駐軍一萬人(發生戰爭時,人數還可以增加)和飛行員400人,運河區的營房建築由埃及政府負擔;保持亞歷山大港海軍基地,限期不超過八年;埃及可以建軍,但一切武器必須向英國購買。英國在埃及設立軍事代表團,負責訓練埃及軍隊事宜,埃及軍隊不接受其他國家的訓練;如遇戰事,埃及須對英國提供港口、飛機場、交通和通訊工具等。到第二次大戰結束後,埃及人要求收回蘇伊士運河主權的呼聲愈來愈高。原本運河的租約是99年,這年距離1869年運河開通之初過了87年,另距離《英埃同盟》條約剛好20年。

(Ⅰ)張良任:《美國與以、阿衝突》(臺灣商務印書館發行),p35~36。

(Ⅱ)張倩紅:《埃及史~神秘與驚奇的古國》(三民書局),p113~114。

(註五)比起英國人極度依賴蘇伊士運河,美國每年約只有2.7%的船隻通過蘇伊士運河。最重要的是,當時美國國內的石油可以自產自足,根本不需要在乎中東的運送安全問題。當時美國在意的是──運河危機對西方國家未來的影響,以及蘇聯可能採取的行動。美國也希望藉此表態,她是反侵略的,也認同整個第三世界國家反殖民主義潮流。只要英國的勢力仍留在中東就會激起阿拉伯人的敵意,由美國人來替代英國,不僅對美國本身有利,也可以保障西方國家在中東的戰略利益。

參見──張良任:《美國與以、阿衝突》(臺灣商務印書館發行),p40~41。

(註五)英法以三國制定之奪回蘇伊士運河的戰爭計劃,可粗分成四大步驟:

(a)以色列首先發動進攻,佔領西奈半島,然後英法出面作為調解人,調解雙方的矛盾,最後英法再以「中立人」的身份進入蘇伊士運河地區,重新接管蘇伊士運河。

(b)但如果埃及政府在以色列的進攻下,仍然沒有屈服,則英法軍隊將親自動手(出兵),從塞浦路斯、馬爾他、亞丁和航空母艦上出動飛機轟炸埃及,摧毀埃及的軍事基地。

(c)然後,英法聯軍主力從塞得港登陸,向運河區進攻,切斷埃軍退路。

以色列部隊攻擊西奈埃及駐軍之戰術為──分成北、中、南三個縱隊,對敵發起攻擊;並先以傘兵於米特拉隘口突擊著陸,使主攻進展容易,當與中央縱隊會師後,相機旋迥實施顛倒正面攻擊,包圍殲滅當面埃軍。

參見──張良任:《美國與以、阿衝突》(臺灣商務印書館發行),p40~45。

(註六)1953年12月,以色列開始著手組建特種作戰部隊,組成之初所有成員都是從陸軍中特別挑選出來的精英,以色列將這支新成立的部隊命名為──第101部隊。到了1954年,以色列考慮戰爭和應付國內突發事件、防止內亂的需要,決定將第101部隊與傘兵旅合併,改番號為第202傘兵旅。202傘兵旅主要由旅部和4個營以及其它支援部隊所編成。這支部隊編成之初,平均年齡還不到30歲。1967年,在第三次中東戰爭中,第202傘兵旅又改番號為第55傘兵旅。

1960年以後,以色列使用特種部隊作戰頗為頻繁,任務也由戰時的突擊作戰轉換為平日的反恐怖任務。目前,以色列的特種作戰部隊作為一個特殊的兵種,是一般任務部隊的加強和補充,它在應付突發事件、敵後偵察、實施心理戰、特工破壞、反恐怖等方面近年來發揮了重大的作用。1976年7月,以色列特種作戰部隊突襲非洲烏干達恩德培國際機場(Entebbe International Airport,恩德培行動/Operation Entebbe)可以說是規模最大、影響最深遠的一次、這次戰鬥在以軍作戰史上佔有重要位置。

所謂的「恩德培行動(Operation Entebbe)」指的是──1976年6月27日夜,10名巴勒斯坦解放組織和德國赤軍旅的恐怖分子劫持一架法國航空班機,降落在烏干達的恩德培國際機場。起初共有248名乘客被劫持並被關押在一座廢棄航站樓內,隨後恐怖分子釋放了所有非猶太籍乘客,105名猶太籍乘客和1名機長仍被劫持。

恐怖分子要求釋放關押在以色列的40名巴勒斯坦人和其他13名分別被肯尼亞、法國、瑞士和德國拘留的從事恐怖活動的嫌犯。以色列政府表面上接受恐怖份子的要求,實則決定採取武力手段來營救剩餘的人質。1976年7月4日,約100名以色列突擊隊員乘坐以色列空軍運輸機,長途飛行4,000公里,秘密降落在恩德培國際機場,並發動奇襲。在激烈交戰30分鐘後,7名劫機者被擊斃。106名人質中,102名人質獲救,3人當場死亡,1名送至醫院救治,事後竟遭烏干達政府殺害。以色列方面則有一名指揮官死亡。

(Ⅰ)《21世紀戰爭新趨勢恐怖攻擊:不對稱的戰爭(電子書)》(右灰文化傳播有限公司),p64。

(註七)即「戴高樂主義」──大概略而言戴高樂主義就是一種偉大法蘭西必須成為獨立自主強權的價值觀。經濟、軍事、外交不可過度依附於某個國家或某個群體,此三大領域必須隨時留好獨自的體系和影響力,以備有朝一日看似友好的國家和團體做出與法國利益不合的決策時,法國有翻臉的本錢,不會受制於人。

(註八)早期的資料顯示:1958年(民國47年)7月29日──中共總理周恩來致函伊拉克新政府,聲明將全力支持伊拉克。7月31日至8月3日,中共與蘇聯簽署《會談公報》,加強雙方友好、同盟、互助等關係,所以中共對金門砲擊,一是為了社會主義國家掌握話語權;二是在與蘇聯友好、同盟、互助關係下,使美國有所忌憚,並藉此減輕中東社主義國家所受壓力。

不過最新的解密資料卻推翻了上述說法,當時中共在發動砲擊金門之前,並沒有事先知會蘇聯,這讓克里姆林震怒無比,蘇聯擔心美國會以武力介入而使蘇聯被中共拖下水,美蘇難免一戰。克宮更氣的是,中蘇共是軍事同盟國,中共單方面採去軍事行動卻未又告知同盟國,莫斯科領導人有被耍的感覺。

「八二三砲戰(國際上稱金門砲戰,另共軍還有砲擊馬祖)」(又稱:「第二次台海危機」)在1958年(民國47年)8月23日下午開打,第一波作戰暗語:「颱風」,持續時間15分鐘、第二波作戰暗語:「暴風」……接連著44天,中共在148平方公里的(150,000,000平方公尺)金門群島發射了將近48萬顆砲彈,平均每平方公尺的土地落彈0.003發(原紀錄為落彈4發/每平方英里落彈逾8,000枚),造成民眾死亡80人、重傷85人、輕傷136人、房屋全毀2,649間、半毀2,397間。

反觀國軍在此一戰役中,總共實施反砲擊82次,射擊砲彈128,000餘發。

另當時中共布署於金門沿線──福建石城至廣東汕頭的部隊,計有正規軍──第28、31、41三個軍,砲兵、特種部隊、後勤部隊等,總兵力超過18萬人。

同一時間,國軍駐紮於金門的有──6個步兵師、8個砲兵營、5個高砲營、3個戰車營及各種勤務支援部隊等,總兵力約8.6萬餘人。海軍則編成62特遣隊,由副總司令黎玉璽將軍兼指揮官,負責巡戈臺灣海峽與維護金馬外海的海上安全任務。

(Ⅰ)《榮光雙周刊》之【八二三砲戰60周年專刊】(2018.08.22)。

(Ⅲ)沈衛平:《8/23金門大砲戰》(黃河出版社)。

(Ⅵ)林博文:《關鍵民國:聆聽民國史的馬蹄聲》(大塊文化),p113~119。