著名史學家余英時先生在8月1日晚於美國寓所睡夢中逝世,享年91歲。

余英時先生1930年出生於天津,先是師從國學大師錢穆,後赴美國哈佛大學取得博士學位,之後在密西根大學、哈佛大學、香港新亞書院和香港中文學大學、耶魯大學、普林斯頓大學等各地任教,晚年寓居在普林斯頓。

在學術上,余英時專治思想史,以現代學術方法詮釋中國傳統思想,通古知今,成為21世紀罕見的史學泰斗。2006年,余英時先生獲得美國國會圖書館頒發的具有「人文諾貝爾獎」之美譽的「克魯格人文與社會科學終身成就獎」;2014年,又獲得唐獎第一屆漢學獎。同時,余英時先生持續關注現實、堅持在公共領域發聲,他的獨立自由的精神、強烈的社會責任感、歷史學者的深邃眼光,使其成為當下華語知識分子的典範。

余英時2018年在家中接受采訪。(美國之音 羅四鴒拍攝) 「我在哪裡,哪裡就是中國!」

2018年4月,記者首次前往余英時寓改採訪近三個小時,當時,余先生正在寫他的回憶錄。余先生也給記者回憶了當時他離開中國的情景。他說,本來他在燕京大學讀書,寒假的時候去看香港探望父親,休假結束後就做火車回北京,火車還在廣東的時候,他突然想到父親年齡大了,又跳下火車,買了黃牛票,從羅浮橋又回到香港,那一年是1950年。

余英時這一走就是29年,直到1978年10月,余英時第一次回到中國大陸,真正體味到城郭如故人民非,雖然也激起過他的中國情懷,但是親朋好友的故事讓他越發有一種化鶴歸來的感覺。1989年後,余先生立誓不回大陸,並說:「我在哪裡,哪裡就是中國!」

對此,青年學者羽戈說,這句話仿自德國作家湯瑪斯.曼。1938年初,曼流亡美國,對記者說:「這(流亡)令人難以忍受。不過這更容易使我認識到在德國彌漫著荼毒。之所以容易,是因為我其實什麼都沒有損失。我在哪裡,哪裡就是德國。我帶著德意志文化。我與世界保持聯系,我並沒有把自己當作失敗者。」說到文化,余先生還有一句名言:「哪裡有自由文化,哪裡就是我的故鄉。」這則可呼應本傑明.富蘭克林的名言:「哪裡有自由,哪裡就是我的祖國。」

雖然,余英時先生曾表示,自己對政治只有「遙遠的興趣」,但是,他非常看重自己「知識分子「的角色。在《歷史與思想》自序中,他曾援引美國史學家霍夫施塔特(Richard Hofstadter)的話說,知識分子必須具有超越一己利害得失的精神;他在自己所學所思的專門基礎上發展出一種對國家、社會、文化的時代關切感。這是一種近乎宗教信持的精神。正是在這種信持之下,余英時先生成為當代華人世界中持續關注現實、堅持在公共領域發聲的知識分子。

(相關報導:

余英時談毛澤東與習近平:毛就是個造反式的強人,習想學他抓權—但時代已經不同

|

更多文章

)

關心中國時政,不做不問世事書齋人

在訪談中,余英時對當下中國時政非常瞭解,甚至包括當下被嚴密鎮壓和審查的群體性事件。他說,幾年前,大陸媒體比較自由時,經常報導每年群體性事件和抗議,有時竟至十幾萬次。近幾年來,媒體控制越來越嚴厲,我們已讀不到這類統計數字。但相關信息仍然不絕於耳,例如最近卡車司機聯合大罷工,喊出「活不下去」的口號,上海、山東、重慶、廣州、安徽、江西、浙江、河南各地司機都起而響應,顯示出危機蔓延之廣。以中共的專政力量,它也許能把這些個別的抗議和危機一一壓制下去,但這是一個無盡無休的過程,誰也不敢說壓制可以永遠成功。專政一天比一天加緊,正是它「害怕」的反應,所謂「四個自信」(道路自信、理論自信、制度自信、文化自信),其實是在掩飾「害怕」。

因此,余英時說,雖然看不出中國現狀如何改變及何時改變,但他仍然堅信目前的極權統治並不是鐵打的江山,因為存在著內在的不可克服的致命因素。極權體系在短期內也許可以維持一種表面上的「穩定」,但是暗地裡卻在不斷弱化之中。

《南方都市報》《新京報》創辦人、前總編輯程益中說,余英時先生對我最大的激勵便是他對時政的關心,他不是那種不問世事書齋中人,對當下中國、對中共政權的過去現狀和未來都有著深切的關懷,這對於讀書人來說是莫大的鼓勵。2018年12月,程益中曾去拜訪余英時先生,程益中記得,余英時先生對他說,歷史就是過去的新聞,新聞就是現在的歷史,歷史和新聞兩門學科之間是相通的。這讓程益中受到莫大鼓勵。

在得知余英時先生去世消息後,因六四流亡海外的作家蘇曉康在Facebook上回憶了余英時陳淑平伉儷多年來對他的幫助,他寫到:「掐指已三十年,只覺得沐浴余先生之春風,享受的豐厚教益是一生都用不盡的;尤其我和傅莉,在劫難中得到余英時陳淑平伉儷的堅實慷慨的扶助,恩德重於山。這一番普林斯頓的際遇,一位大師級學人賜予我們的,不止精湛的知識,還有更偉大的人格力量,我的「六四流亡」因此而成莫大幸運。」

王丹回憶說,1989年六四之後,大批知識分子逃亡海外,余先生出面爭取到大筆捐款,成立了「普林斯頓中國學社」,收留和保護了很多流亡的異議人士,這一點廣為外界所知,不需我多言,但必須一再提起,而且最令我動容的是,當時美國在首都華盛頓成立了自由亞洲電台,這是中國流亡異議人士聚集發聲的平台,政治色彩鮮明強烈,而余先生完全沒有因為這點而有所顧忌,長期以來,一直是自由亞洲電台的特約評論員之一,而且就跟他做學問一樣,一絲不苟,兢兢業業,持之以恆。

「中國面臨一個很嚴重的史學危機」

作為歷史學家,余英時非常關注當下中國的歷史研究狀況,他告訴記者,國內重要的歷史刊物,每一期他都會看,國內稍微好一些在歷史研究著作也會看。在訪談中,他拿起看了一大半的齊小林博士的新作《當兵:華北根據地農民如何走向戰場》說,這本書不錯,是一個朋友推薦給我看的,我看了確實是不錯。

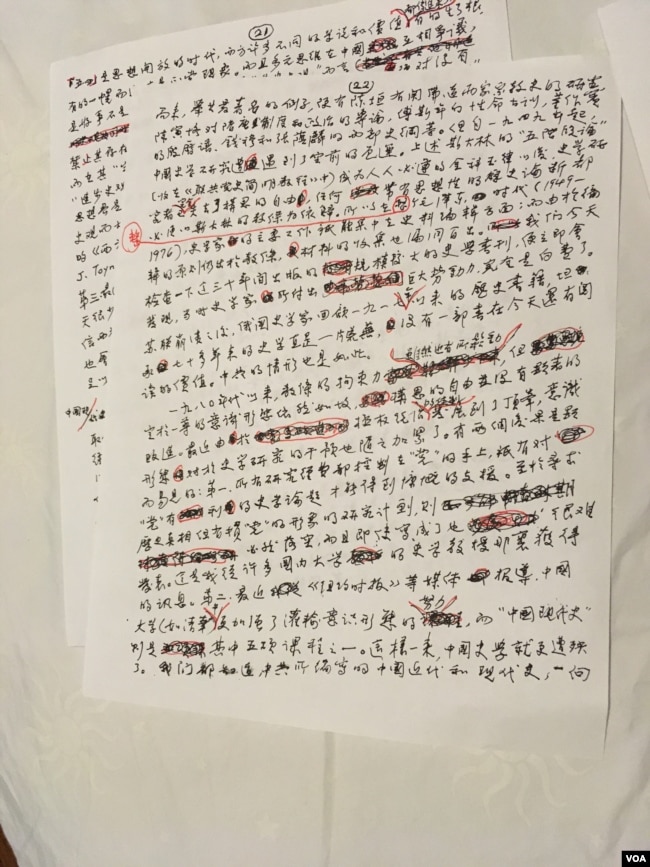

他說:「這必須從中國現代史學的萌芽說起。從清末民初,章太炎、梁啟超等人提倡新史學以取代以前的王朝史,中國史學已踏上了現代化的台階。再經過「五四」新思潮激蕩,特別是其中「以科學方法整理國故」的長期進展,中國史學面貌為之一新。錢穆先生回憶他在三十年代北平和當時學人如陳垣、秦公權、楊樹達、向達、賀昌群、張蔭麟等交往的情形說:『要之,皆學有專長,意有專情。世局雖艱,而安和黽勉,各自埋首,著述有成,趣味無倦。果使戰禍不起,積之歲月,中國學術界終必有一新風貌出現。』這一段話,字字都反映了當時的真實狀態。我現在抄錄它,也不勝感慨。而且即在抗戰期間,第一流的史學著作仍源源而來,舉其最著的例子,便有陳垣有關佛道兩家宗教史的研究,陳寅恪對隋唐制度和政治的專論,傅斯年的性命古訓,董作賓的殷歷譜,錢穆和張蔭麟的兩部史綱等。但自1949年起,中國史學研究遭遇到了空前的厄運。斯大林的『五階段論』(收在《蘇聯共產黨簡明教程》中)成為人人必遵的全科玉律以後,史學研究者已完全失去了構思的自由,任何帶有思想性的歷史論斷都必須以斯大林的教條為依歸。所以在整個毛澤東時代(1949-1976),史學家的主要工作只能集中在史料編輯方面;而由於編輯的原則仍出於教條,材料的收集也漏洞百出。我們今天檢查一下這三十年間出版的規模加大的史學書刊,便立即會發現,當時史學家所付出巨大勞動力,完全是白費了。蘇聯崩潰之後,俄國史學家回顧1917年以來的歷史書籍,坦承七十多年來的史學真是一片荒蕪,沒有一部書在今天還有閱讀的價值。中共的情形也如此。」

文革結束後,中國政治情況雖然稍微改善,但余英時先生認為,對於歷史研究來說,危機依然存在。

他說,1980年代以來,教條的拘束力雖然也有所松動,但定於一尊的意識形態依然如故,構思的自由並沒有顯著的改進。最近由於政權統治的體制發展到了頂峰,意識形態對於史學研究的干預也隨之加緊了。有兩個後果是顯而易見的:第一,所有研究經費都控制在「黨」的手上,只有對「黨」有力的史學論題才能得到慷慨的支援。至於尋求歷史真相但有損「黨」的形象的研究計劃,則必然落空,而且即使寫成了也很難發表。這是我從許多國內大學的史學教授那裡獲得的訊息。第二,最近《紐約時報》等媒體報道,中國大學(如清華)更加強了灌輸意識形態的努力,而「中國現代史」則是其中五項課程之一。這樣一來,中國史學就更遭殃了。我們都知道,中共所編寫的中國近代和現代史,一向以宣傳「黨」的「光榮、正確、偉大」為主旨。但其中也有階級性的差異。早年在延安,尚未得政權,範文瀾編中國近代史尚不敢過分宣傳,因為他出自黃侃門下,受過國學訓練,畢竟有所顧忌。1949年以後,歷史課本便越來越走向宣傳的路。到了1966年所謂「文化大革命」,歷史則完全變成了意識形態的工具,用謊言來抹殺事實真相已成為常態。今天作為大學中意識形態課程之一的「中國現代史」便是徹頭徹尾的偽史。中共已正式宣佈對於毛統治下的三十年不許有任何負面的評論,對於毛死後至今的三四十年更不許稍有「妄議」。試想在這樣的裝填下,今天青年學生所能接觸到的,究竟是什麼樣的「歷史知識」呢?寫史必須用「直筆」,不能隱藏或歪曲事實,是中國最古老的傳統之一,所以,董狐「書法不隱」,孔子特別稱贊他是「古之良史」。後世朝廷史觀在《起居注》中記載皇帝的言行,無論是善是惡,也都援事直書。唐太宗想看他的《起居注》,便為史官所拒絕。古今對照,不但中國史學危機的深度顯露無疑,而且中國極權統治怎樣摧毀傳統文化也得到了一個具體的說明。

中國現代學術一個「典範」

余先生師從國學大師錢穆,錢穆顯示晚年《師友雜憶》一開始有言:「東西文化孰得孰失,孰優孰劣,此一問題圍困住近一百年來之全中國人,余之一生亦被困在此一問題內。」余先生坦承:「東西文化問題也同樣困擾著我的學術生命。但我比錢先生遲生三十多年,具體關注的問題當然同中有異。」

在余英時先生看來,錢先生著重「東西文化」的「得失」和「優劣」, 而余英時先生關注的是文化異同的問題。在余英時看來,與文化異同密切相關的則是歷史變化的問題。「總而言之,二千年不變的歷史論斷對我越來越沒有說服力,因此尋求這兩千年間的歷史變動,終於成為我早年治史的重點所在。既然以變動為出發點,在某些問題上,我也不得不上溯至古代或下及於現代,以『通古今之變』。」這可以說是余先生一生學術脈絡所在:「究天人之際,通古今之變」。

(相關報導:

余英時談毛澤東與習近平:毛就是個造反式的強人,習想學他抓權—但時代已經不同

|

更多文章

)

自1950年代出版著作始,余英時先後著有中英文學術著作數十本,其中,中國讀者比較熟悉的有:《漢代貿易與擴張》、《方以智晚節考》、《歷史與思想》、《論戴震與章學誠》、《紅樓夢的兩個世界》、《史學與傳統》、《陳寅格晚年詩文釋證》、《中國近世宗教倫理與商人精神》、《士與中國文化》、《中國思想傳統的現代詮釋》、《錢穆與中國文化》、《現代儒學論》、《朱熹的歷史世界》、《重尋胡適歷程》、《宋明理學與政治文化》等,其學術研究上起春秋戰國,下迄清代中期,涉及社會史、文化史、思想史、政治史、中外關系史等,涉獵廣泛的研究也不是無的放矢,「我自早年進入史學領域之後,便有一個構想,即在西方(主要是西歐)文化系統對照之下,怎樣去認識中國文化傳統的特色。」也正是從這個構想出發,余英時先生展開了他一生的歷史研究。同時,他出入古今中西的學習經歷,也讓他得以嘗試將中國傳統文化與西方現代學術進行溝通對話,並由此建立起中國現代學術的一個「典範」:既為中國傳統現代化開新路,也留下了無數的工作讓後人繼續:中國思想史的「內在理路」、中國知識分子的邊緣化、現代儒學的發展等等。

余英時先生在《中國近代思想史上的胡適——胡適之先生年譜長編初稿序》中,這樣評價胡適的《中國哲學史大綱》:「從思想史的觀點看,胡適的貢獻在於建立了庫恩所說的新『典範』。而且這個『典範』約略具有庫恩所說的廣狹兩義:廣義地說,它涉及了全套的信仰、價值和技術的改變;狹義方面,他的具體研究成果(如《中國哲學史大綱》則起了『示範』作用,即一方面開啟了新的治學門徑,另一方面又留下了許多待解決的新問題。」

這段話用來評價余英時先生的學術成就也是非常準確的:為中國現代學術建立了一個「典範」。

台灣中央研究院在余英時去世通告中評價余英時是「全球極具影響力的史學大師」「貫通古今,在當今學界罕見。」大陸青年學者羽戈有一句著名的話:「老輩看余英時,中生代看秦暉。」在他看來,「這兩位汪汪如萬頃之陂,澄之不清,擾之不濁。」

澳門大學歷史學教授楊斌說:「余英時的學術研究,既受到錢穆當年深厚的國學訓練,又受到楊聯陞新史學的培養,可謂得到新文化語動新舊兩派的嫡傳。這對他以後能以同情之心來理解陳寅恪、方以智以及朱熹大有裨益。我最初接觸到余先生的著作是他博士論文漢代的貿易與邊疆擴張。這是研究一本漢代經濟貿易史和邊疆史的著作,所以我本人研究西南邊疆頗有啟發。尤其值得注意但被學界忽視的是,余英時在這部1967年出版的 著作中提出了在邊疆地區存在的Sinicization 華化和Barbarization 胡化的兩種現象。幾十年後的關於所謂『新清史』的討論中,幾乎無人提到余先生多年前的貢獻。以後余先生的主要經歷在於思想史和文化史,這是一個通古知今的大家才可以專注的領域。」

(相關報導:

余英時談毛澤東與習近平:毛就是個造反式的強人,習想學他抓權—但時代已經不同

|

更多文章

)

在楊教授看來,無論從自我的精神世界,或者外在的期許仰慕,余先生已然成為中國的文化符號。他的逝去,令人不由得再次憂慮中華文脈的斷裂和延續。