近年來,中國官方對於毛澤東的態度一直陷於褒貶兩難的困境:一方面,毛澤東是中共王朝的「始皇帝」,如果不加以褒揚,則等於否定了這個王朝的合法基礎。但另一方面,如果褒揚過於熱烈則又有可能助長黨內「保守派」的氣焰,而否定了現行政策的合法性。

旅美歷史學家、普林斯頓大學歷史系教授余英時先生曾經撰寫過一篇名為《打天下的光棍—毛澤東與中國史》的評毛文章。

文中,他認為毛澤東可以說是集多種「邊緣」之大成的一個人:「他出身於農村,但早年也沾到城市的邊緣;他沒有受過完整的學校教育,但也沾到了知識界的邊緣;他最熟悉的東西是中國的舊文史、舊小說,但又沾到了西方新思潮的邊緣;他在政治上最獨到的是傳統的權謀,但又沾到了『共產國際』的邊緣……。歷史的狡詐把他送回了邊緣人的世界,特別是他最熟悉的中國農村的邊緣世界,他的生命本質終於能發揚得淋漓盡致,這恐怕是連他自己也是始料所不及的。」

在毛澤東120誕生週年(編者按:2013年12月26日是毛澤東誕生120週年紀念日,BBC在2013年底專訪余英時)到來之際,余英時首先談到毛澤東在江西、延安和文革這三個不同歷史時期的表現:

我覺得毛在三個時期主要是地位不同,因此表現也不同,但他內心追求的東西是一致的。在早期的時候他在黨內沒有多大地位。我看到陳獨秀晚年時在監牢裏的回憶,就說毛實際上是一個沒有什麼思想的人。還有像跟他在井岡山時期在一起的紅七軍軍長龔楚把毛描寫為實際上是「佔山為王的」傳統的造反式的人物。所以,他一心想推翻現有政治,自己作領袖,這一點始終沒有變。大家把中共在江西的失敗都歸咎於第三國際的領導不利,所以推翻了共產國際的領導,遵義會議是個重大的轉折點。這樣就把軍權交給毛了。最初一段時間,周恩來還做過一段中共的領導,但很快毛在井岡山與當地土霸發生很深的關係,利用傳統的梁山泊造反的力量來發展自己的實力,最終把權力掌握在自己手裏。到了延安時期,所有大權就集中在毛一人手裏。

所以延安時候,毛就已經開始做一些文革時代的事情了。現在已經有人在研究這個事情了。比如剛剛死去的高華,他講《紅太陽是如何升起的?》就是用檔案研究延安時期的(整風運動)。得出的結論就是延安恰恰是文革的前身,殺的人之多,不過都是些當時無名的人。因此也就沒有受到外面的注意。所以毛要想作領袖,領袖欲很強,佔山為王,然後發展自己的王朝,這在很早很早就發生了,在他身上一以貫之,只是頭一個階段他沒那麼大勢力罷了。

(相關報導: 周保松專文:拔劍四顧心茫然─敬悼余英時先生 | 更多文章 )現在毛澤東誕生已經120年了,我們回顧一下他的一生,您認為究竟是什麼造就了毛澤東這個人呢?

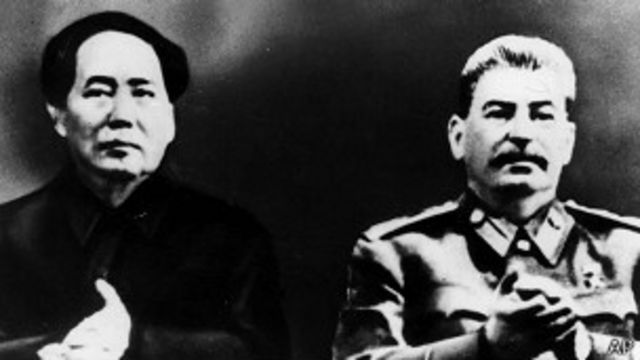

我認為是時代造成的。而時代最重要的一點就是日本人的侵略,如果沒有日本人的侵略,毛澤東是不可能成功的。關鍵就是在西安事變,張學良把老蔣抓起來,逼他一塊兒抗日,不剿共,共產黨才得到發展的機會。所以,在文革晚期,他們在批評林彪時就提出過林彪當時曾懷疑紅旗究竟能打多久的問題了。所以,沒有抗日戰爭這個關鍵,毛澤東是起不來的。而且這一點我們也可以看其他人的採訪,比如說六個參議員(國民參政會「延安訪問團」)在1945年初去訪問延安,其中留下記錄的有(中國)青年黨領袖左舜生,也有山東學者傅斯年,他們的觀察都差不多,說毛是一個佔山為王的人物,基本上是靠傳統的打天下的那種勢力。但共產黨組織和蘇聯的支持顯然對他有很大的幫助,使他合法化了、現代化了。