對於大多數的我們來說,家是我們最大的資產和最寶貴的財產。為了買房子,我們必須比在其他情況下借更多的錢,貸款可以持續一世代。如果我們不幸在錯誤的時間買房子,那麼它很有可能把我們壓垮。

自20世紀初以來,住屋一直是富裕經濟體中人們的主要財產。在西方世界許多地方,擁有自有住宅的總人口,從不到四分之一上升到近四分之三。然而,正是這種對自有住房普遍化的推動引發了2000年代後期的金融危機,也讓全民擁有住房的概念受到仔細審視。

非普通資產

從純粹的經濟角度來看,房屋只是一種資產。房子比較容易買賣,並且隨著時間,房價往往會漲或跌。然而,與大多數其他資產(例如股票、葡萄酒、名畫或金幣)不同,房子還具有基本功能:供我們居住。

這兩個因素的結合,也就意味著房價的漲跌,比股市或其他資產價格的漲跌有更深遠廣泛的影響。

當房價上漲時,有助於提高整個經濟體的消費者信心。人們知道房屋價值增加了,通常會花更多的錢、借更多的錢。這不僅是一個信心問題:屋主還可以藉由所謂資產增值抵押貸款(mortgage equity withdrawal)動用他們的財產增加的價值。

另一方面,當房價急遽下跌時,會產生極具破壞性的社會影響,而這幾乎不會在任何其他類型資產的暴跌中發生。當某個家庭的房屋貶值到低於抵押貸款的價值時,這一家就會陷入負資產(negative equity)。除非屋主想賣掉,否則這不是大問題(儘管會削弱信心)。如果要賣屋,不是得降價出售,就是要向抵押貸款公司付差價。

泡沫和蕭條

人們總覺得很少投資比買房更可靠。自1975年以來,英國房價以年均實際成長率(即剔除通貨膨脹率)略低於3%的速度成長。但是房價的變動取決於許多因素。首先,房子所在的土地成本。如果對土地的需求增加(或可用土地或房屋的供給減少),會推高房價。同樣,如果房屋供給突然增加,房價就會下跌。2008年邁阿密房價大幅下跌,原因之一是大量新屋建案完成,排擠了其他房屋的銷售。

耶魯大學經濟學教授、著名住房專家羅伯.席勒(Robert Schiller)教授也指出,在規畫和建設限制較大的地區,房價往往會漲得更凶。因此,在有更嚴格規畫限制的加州和佛羅里達州,房價先飆升再暴跌,而在幾乎沒有限制的德州休斯頓——房價長期上漲的趨勢幾乎未變。

這種長期成長通常很像一個經濟體的長期成長率。這是有道理的。從長期來看,人們預計房價將以與經濟體整體財富成長大致相同的速度增加。

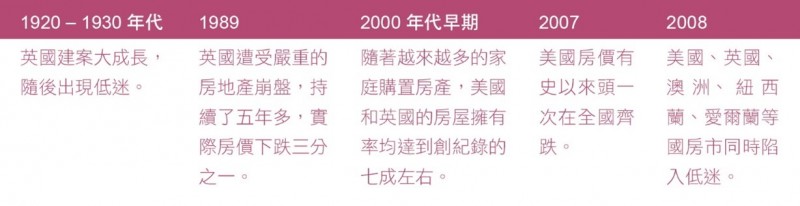

但事實是,過去五十年來,房價經歷了多次大起大落,最終在2008年,在美國和英國出現房價崩跌,速度之快,是自大蕭條以來所僅見的。房價為何那麼容易出現如此的波動? (相關報導: 新莊三年前還有4字頭!他後悔當初沒買房,過來人曝超慘現況,只剩1區有機會 | 更多文章 )

住宅自有率的增加

房價波動的主要原因在於,歷來的美國和英國政府一直以盡可能提高住宅自有率為既定施政目標。要知道效果如何,看英國就好了。英國直到一次大戰前,人民的住宅自有率只有十分之一,而美國則是將近一半。這是因為大部分房屋由總人口中最有錢的人擁有並租出去,但社會氣氛也是一部分原因。即使是最有錢的年輕人到倫敦時也更想租套房,而不是購買或租用住宅。在大多數社交圈,沒有自己的房子是稀鬆平常的事。