60年前的那場戰鬥,開始於一個晴朗的秋日早晨。

1962年10月23日,中國士兵進入印度東北一個當時叫做「東北邊境特區」(NEFA)的喜馬拉雅偏遠地區,在這個與中國和不丹接壤的地帶進行了一場激烈的交火。

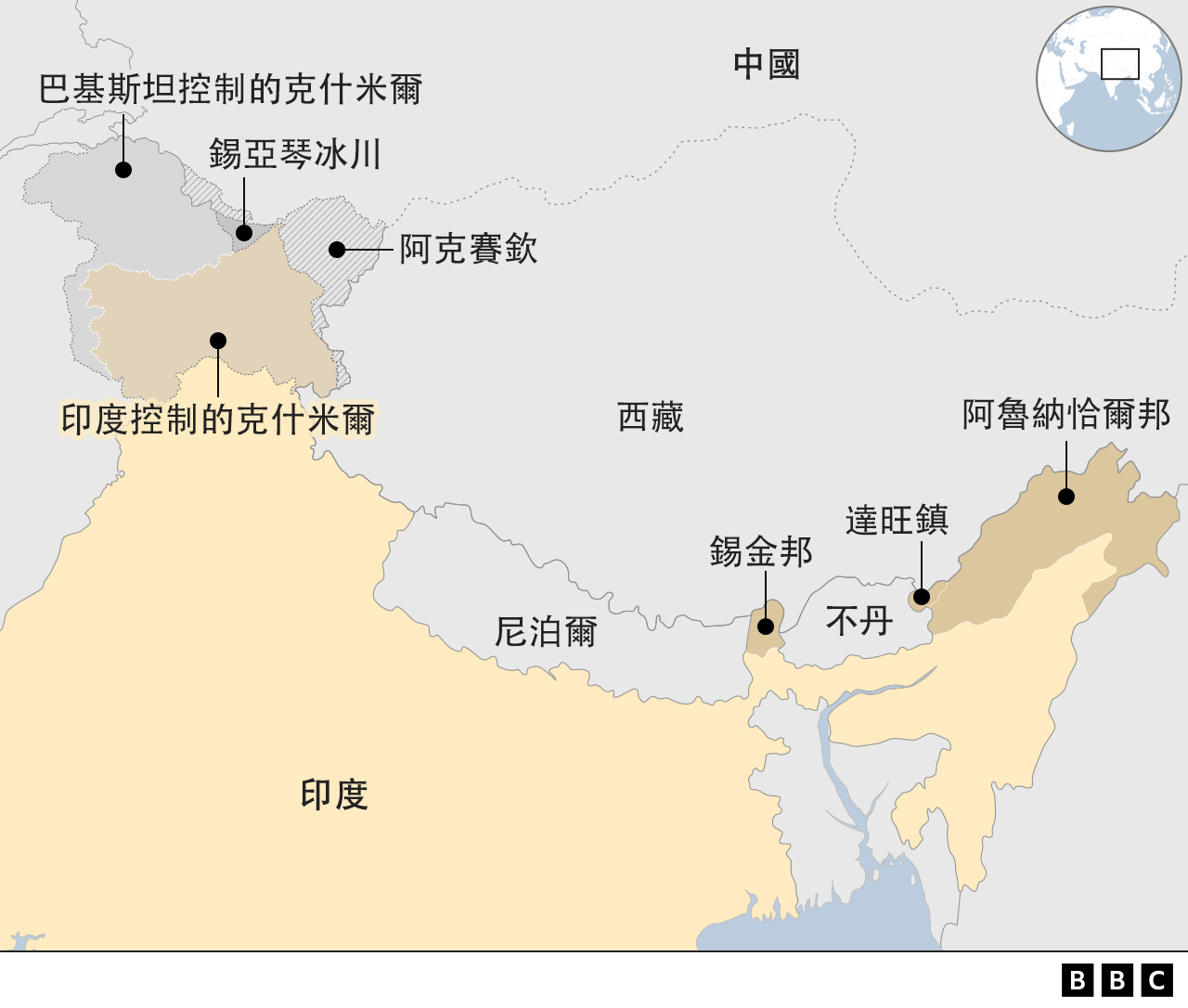

今天,這裏變成了阿魯納恰爾邦——印度控制下一個有超過100萬人口的邦,而中國仍然繼續聲稱對它擁有主權。而這裏,也正是兩國一年多以來最新一次發生衝突的地方。

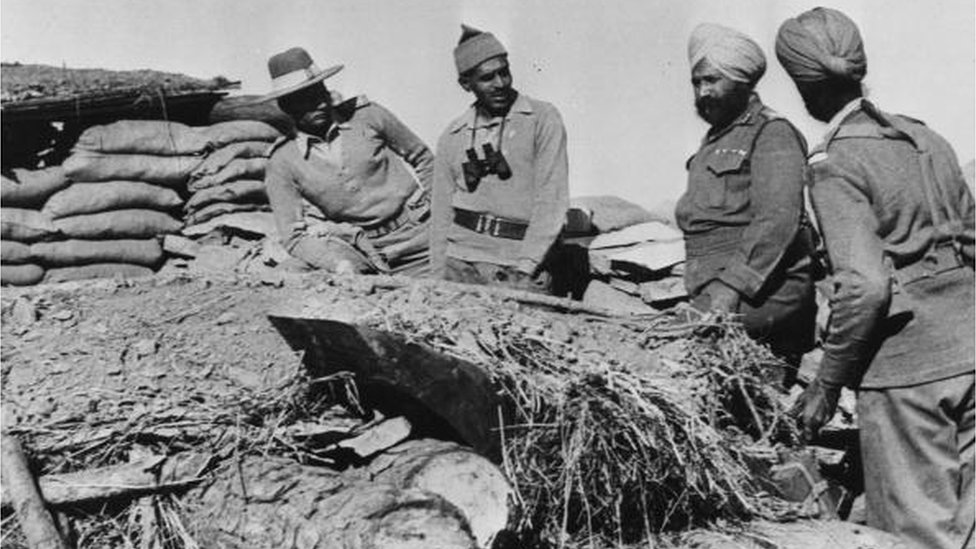

「爆炸的光點亮了天空,聲音在山間迴蕩,」瑞典記者貝蒂爾·林納(Bertil Lintner)這樣引述印度軍人說。他是《中國的印度戰爭:世界屋脊上的衝突》(China's India War: Collision Course on the Roof of the World)一書的作者。

中國軍隊衝破了印軍的陣地,擊斃了17名印軍士兵,俘虜13人。面對詫異和裝備不佳的印軍,他們沒有遇到多大抵抗,一路進軍。第二天,他們就奪取了達旺鎮,一個位於附近山谷裡的佛教寺院小鎮。

中國軍隊繼續南下。至11月,他們已經到達邦迪拉(Bomdila),那是位於一座山附近的寺院小鎮。那裏距離以茶園、油田和黃麻種植著稱的阿薩姆邦(Assam)只有250公里(155英里)。

然後,在11月21日,中國宣佈停火,並迅速撤退至兩國之間那條模糊的事實邊界以北20公里——那是英治時期的印度在地圖上劃定的中印邊境「實際控制線」。

「戰事結束了。兩個星期內,中國人民解放軍士兵就回到中國控制的那部分山區,」林納寫道。印度一方統計的軍人死亡數字為1383人,並有近1700人「在行動中失蹤」。中國方面的紀錄顯示,印度的傷亡數字將近4900人,並有3968人被活捉。

印度防務分析家、新書《了解印中邊境》(Understanding The India China Border)的作者馬諾吉·喬希(Manoj Joshi)表示,目前還不清楚中國撤軍的原因。

「是因為他們的補給線拉長了?是他們害怕美國的干預?還是說事實上他們對東部(邊境)的主張不那麼認真?」他說。

爭議性的中印邊境被分成三個區域:西邊一段圍繞拉達克(Ladakh);中間一段由印度的喜馬偕爾邦(Himachal Pradesh)和接壤西藏的北阿坎德邦之間的邊界組成;東邊一段則是由阿魯納恰爾邦的邊境組成。

專家表示,那實際上是一條「概念上的邊界」——印度說它有3488公里長;中國則說它有2000公里多一點。

印度聲稱對該邊界西部的阿克賽欽高原擁有主權——該地區相當於一個瑞士的面積,由中國控制著。中國則聲稱對阿魯納恰爾邦擁有主權。

在阿魯納恰爾邦從未被中國承認的一段東部邊界——據印度所說有1126公里長——由麥克馬洪線組成。它是以1914年擔任印度外交部長的英國人亨利·麥克馬洪(Henry McMahon)的名字命名。 (相關報導: 「全球最大民主國家」正在崩潰?印度學者:連司法機構都要向莫迪低頭 | 更多文章 )

亞洲兩個最大的國家——也是擁有核武的兩個鄰國——已經達成協議,停止在這個世界上持續時間最長的邊境爭議地帶擦槍走火。雙方大致上都保持著和平,但是又總是指責對方越界和侵入。