可避免卻又無可避免,聽起來很矛盾,卻是這個世界各種關係發展過程的真實寫照。可避免的未必幸福,但最後走到無可避免卻多是悲劇。小至夫妻離婚,大至兩國戰爭,例子俯拾皆是。今天,台灣乃至世界也正面臨不少可避免卻又無可避免的狀況,可謂危機四伏。為什麼可避免最後卻又無可避免,不僅值得我們深究,更是思考吉凶之道的一個起點。

其實,大多數的衝突皆可避免,最後落到無可避免的結果,主要由兩項因素決定:矛盾激化的程度以及節制力量的大小。為方便讀者了解,在此以關係到台灣的三個例子來說明這兩項因素:港版國安法、以及當前的中美關係和兩岸關係。

首先談雙方矛盾激化的程度。世上很少完全和諧的關係,或多或少都有矛盾;矛盾是衝突的種子,但矛盾不一定產生衝突,主要看矛盾被激化到何種程度而定。矛盾一旦被激化到某一程度,跨過了門檻,利害關係變得愈來愈大,退路愈來愈少,原本可避免的事件,可能就變成無可避免的不歸路。

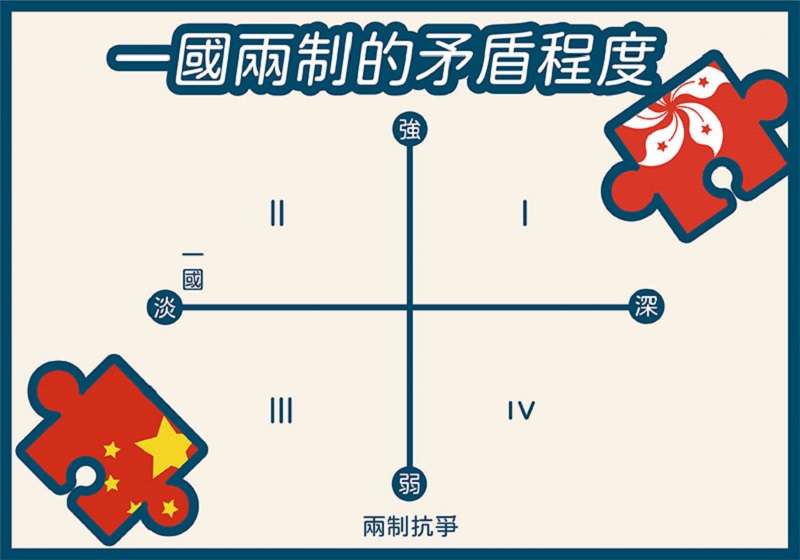

以港版國安法的制訂來說,一國兩制的設計本身就是一個矛盾,它本來就是一個過渡方案,遲早要走到一國一制,矛盾的種子就在這裡。圖一是一國兩制的矛盾程度,橫軸是大陸對一國的認知,從淡化到深化,縱軸是香港對兩制擴大的要求程度。在這四個象限中,第一象限是一方面香港不僅強烈爭取兩制擴大(主要是雙普選的落實),另一方面對一國的認同也同步深化。對香港來說,這應是最理想的狀況;對大陸而言,兩制雖擴大,但一國也同步深化,即使矛盾未消,激化程度也沒有到要制訂國安法的地步。第二象限的矛盾激化程度最強,亦即去年反送中運動所呈現的狀況,不僅一國認同淡化(甚至有港獨的聲音),而且要求兩制擴大的行動強烈。第三象限基本上是2014年雨傘運動以前的情況,一國認同依然淡化,但要求兩制擴大的抗爭基本上時間短,力道弱,也未影響到社會秩序。第四象限是大陸的期望,也是香港民眾最深的憂慮。第四象限代表了大陸與香港最大的心理預期差距,結果香港沒有選擇從第三象限走到第一象限的路,卻從第三象限走到第二象限,把矛盾進一步激化。

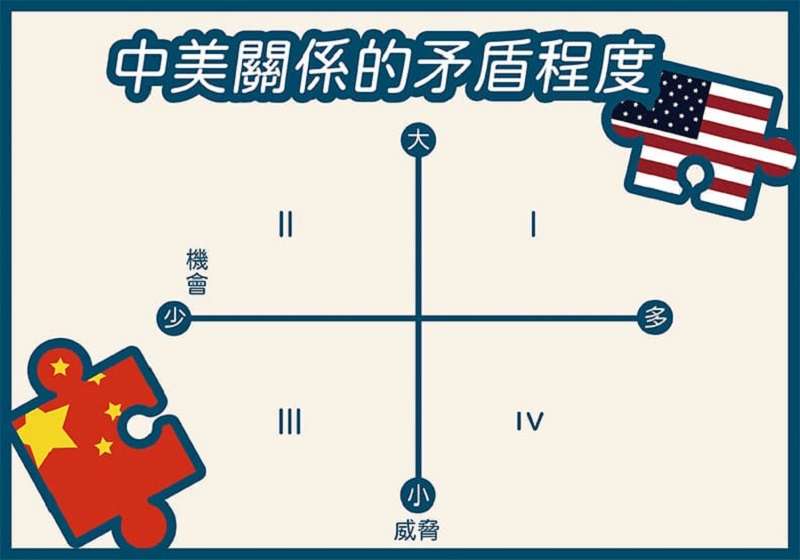

從中美關係來看,自70年代至今,矛盾激化程度,變化相當劇烈。美中之間的矛盾,可以從威脅與機會來理解,如圖二所示,縱軸代表美國認為中國對其威脅的大小,橫軸代表美國認為是中國對其是機會的多寡。之所以從美國的觀點來看,主要是因為美國實力較強且是掌握主動權的一方,中美關係從來不是由中國大陸來定義,而是由美國的認知來定義。當習近平想要界定兩國為大國關係時,美國自然感到不快。

(相關報導:

劉性仁觀點:雙城論壇或許是緩和兩岸關係的契機

|

更多文章

)

圖二的第一象限是威脅大、機會多,此時二者是高度的競合關係,雖然目前尚未發生,但個人認為這很可能是未來主導美國對中新戰略的認知基礎,代表了後川普時代美中新關係的走向。第二象限是威脅大、機會少,這是矛盾激化最深的象限。從歐巴馬第二任開始,美國對中國的認知就已明顯轉變,到川普時不僅認為中國大陸是戰略競爭者,更是現狀的修正主義者(意即企圖改變國際秩序的現狀),中國成了對手,甚至是敵手。因此,美國對中發動貿易戰乃至對中國大陸一連串的警告、抵制或懲罰措施,一步步將矛盾激化,未來的衝突似已走上了無可避免的道路。1950及60年代的美中關係也是在此一象限,但威脅程度較現在弱,因為中國大陸的實力在美國眼中還沒有那麼強大。第三象限是威脅小、機會少,實務上此一象限只是邏輯的存在,因為在中美這樣的兩個大國之間,現實上不可能出現這種情況。第四象限則是威脅小但機會多,這是美國1970年代與中國大陸關係正常化的認知基礎。所謂威脅小,是指中國大陸實力尚弱,也不像蘇聯對美國具有強大的威脅,而機會則是聯中制蘇的機會,也是利用中國大陸勞動力與市場的機會,更是改變中國大陸的機會。

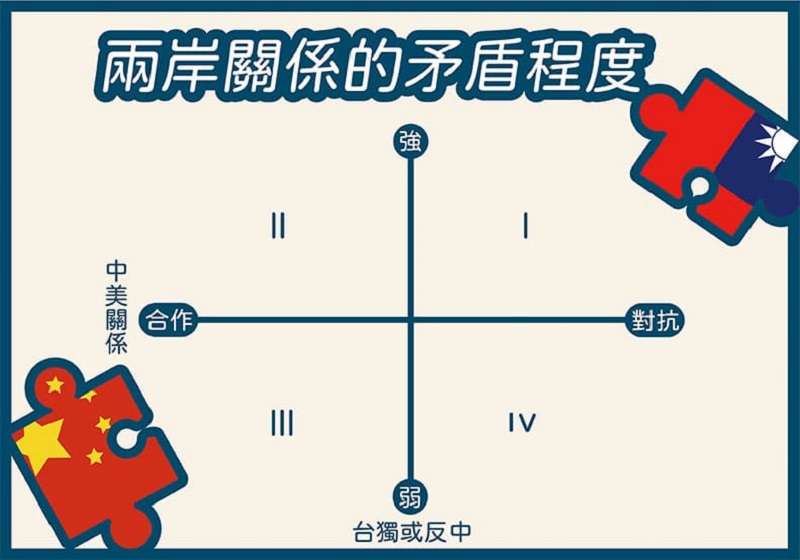

圖三是兩岸關係的矛盾程度,縱軸代表台灣政府的台獨(或反中)傾向,因為主權衝突是兩岸的根本矛盾,橫軸代表中美關係,因為兩岸關係的變化脫離不了中美關係的變化。第一象限是是台獨傾向強而且中美關係呈現對抗的狀態,這是矛盾最深的一種情況,也是當前的情況。長期以來,中共最在意的就是台灣政府的台獨傾向,這一段時間,台灣反中氣氛濃厚,且政府也做了不少具有台獨傾向的措施,例如稱「中華民國台灣」、外交部網站更改LOGO等等不一而足。除此之外,中美關係也是對抗的狀態,包括貿易戰、科技戰、秀軍事肌肉等等,最近司法部長更警告美國企業不要被中共利用,層面愈來愈廣。在這情況下,美國時不時就打一下台灣牌,而台灣更一面倒地靠向美國。在這一個象限,兩岸矛盾愈來愈深,兩岸關係也愈來愈緊張,衝突的種子已經開始發芽。第二象限的兩岸矛盾僅次於第一象限,這也是陳水扁執政時的情況,亦即政府政策傾向台獨,但中美關係基本上還是以合作為主,因此矛盾雖深,但中美關係仍起了緩合與節制的作用。第三象限是馬英九執政時的情況,既有九二共識做基礎,中美關係也是以合作為主,此一象限的矛盾最淺,兩岸之間具有較多的選擇空間與機會。如果未來的台灣政府不再採取台獨傾向的措施(和中立場),而中美之間仍然是對抗關係,則會出現第四象限的情形,此時台灣是採取避險的態度,矛盾仍次於第一及第二象限,不致於出現無可避免的衝突。

矛盾的激化也反映了三個現象:(一)雙方的心理期待落差愈來愈大;(二)雙方的互信愈來愈低;(三)惡性循環的啟動,雙方不斷地試探底線。以港版國安法為例,從九七回歸之後,中共與香港民眾其實從一開始就有相當的心理期待落差,而且缺乏互信,中共懷疑香港民眾對國家的認同,香港社會則對「五十年不變」的承諾也抱著懷疑的態度。在這一段時間,大陸想強化一國的國家認同而不可得,香港民眾想擴大與實踐兩制中的民主精神,也無法順利如願,使雙方的心理期待落差愈來愈大,矛盾漸漸被激化,從2014年雨傘運動開始,更開啟了大陸與香港之間對抗的惡性循環。

從雨傘運動到反送中運動,可以明顯看到幾個現象:(一)這些運動已漸漸偏離了一國的方向;(二)運動的背後可看到外國力量的作用;(三)香港特區政府已沒有能力處理涉及國安方面的問題。此一發展最終讓大陸認為香港已碰觸到了底線,港版國安法就成了無可避免的發展。

(相關報導:

劉性仁觀點:雙城論壇或許是緩和兩岸關係的契機

|

更多文章

)

以中美關係來說,自川普當選之後,雙方的心理期待落差迅速擴大,美國認為中國大陸想取而代之,視之為戰略競爭者,而中國大陸認為美國想要阻撓其崛起。雙方都宣稱自己沒有那樣的意圖,但彼此都不相信,換言之,雙方的互信愈來愈低,溝通的機制也愈來愈少,高級別的中美戰略與經濟對話在2017年後即不再舉行。更重要的是,在川普之前,雙方並沒有啟動競爭或對抗的惡性循環,但川普開啟了貿易戰、科技戰,大陸也都做出相對應的回應,雙方落入了無可避免的惡性循環。在此一惡性循環漩渦之中,中美關係短期內不僅沒有什麼改善的可能,甚至於還會持續惡化,但修昔底德陷阱是否會成為無可避免的最終結果,更是大家都關注的問題。

至於兩岸關係,台灣反中氛圍濃厚,在大陸眼中,民進黨政府不斷以切香腸方式往台獨方向推進,而對民進黨政府來說,反中已是其政治生命的泉源。除此之外,台灣民眾不僅心理拒統,對大陸實力增強所造成的威脅,內心也是既憂且恐。在蔡英文總統的第一任期,拒絕承認九二共識,雙方掉進了惡性循環的漩渦,包括了經濟、外交、機艦繞台等層面,雙方關係日趨惡化,即使可以用來緩和關係的新冠疫情,也被絞進這個漩渦之中。當前雙方矛盾的激化,已升高到1970年代以來的最高點。然而,沒有最高,只有更高,台灣正面臨前所未有的危險。

矛盾高度激化之後,會產生兩個風險,一是提高非理性決策的機率,一是惡性循環愈來愈難終止。非理性決策的部分,大多屬領袖個人的瘋狂行為,無法預測,本文不討論。矛盾激化的惡性循環是否會一路發展到底,從可避免走向無可避免,主要就看是否有足夠的節制力量,可發揮剎車的作用。節制力量有內部與外部之分,也有大小之別,但能否有效節制才是關鍵,同樣也以這三個例子來說明。

從2014年雨傘運動之後,香港的抗爭力量就像踩油門一樣,從有人領導到無大台且不割席,勇武派顯然壓過了「和理非」。由此可知,抗爭者內部的節制力量非常薄弱。其次,外部也缺少足以節制大陸政府的力量。儘管港人寄希望於外部勢力的干預,但香港在法律上已是中國大陸的領土,國際現實上也沒有足以節制大陸的力量。大陸與香港之間的地位與力量如此懸殊,外部又無節制力量,而抗爭又可能不斷升級,大陸必須做一個了斷,港版國安法的無可避免也就不令人意外了。

中美關係矛盾激化,雙方已落入了惡性循環的漩渦,依目前情況,雙方的衝突只會持續與增強,而這個漩渦的底部即是眾所憂心的修昔底德陷阱。雖有不少美國知名學者都擔憂中美之間的軍事衝突,也有學者認為雙方已接近修昔底德陷阱,但雙方之間至少仍有兩個強大的節制力量,一是雙方利益的停損點,一是核武器的戰略嚇阻。換言之,修昔底德陷阱並非不可避免。所謂利益的停損點,是指雙方其實利益糾葛十分複雜,在對抗的過程中,彼此內部利益不斷受損,但到了某一個點,就會感到難以承受,內部會產生節制的作用,以降低衝突。今年底的美國選舉就是此一節制機制是否能發揮作用的考驗。不過,更重要的還是核武器的戰略嚇阻作用,中美之間如果發動核戰,對兩國都是難以承受之災難,因此,除非領導人瘋狂,當前雙方持續的衝突雖無可避免,但修昔底德陷阱終究還是可以避免。

(相關報導:

劉性仁觀點:雙城論壇或許是緩和兩岸關係的契機

|

更多文章

)

港版國安法陰影下,香港店家用空白連儂牆表達抗爭意志。(AP)

兩岸之間的矛盾激化的程度不亞於中美關係

兩岸關係就沒有中美關係那麼幸運了。兩岸之間的矛盾激化的程度不亞於中美關係,因此兩岸之間的節制力量也顯得特別重要。兩岸之間的節制機制有二,一是美國這個外部機制,一是和平統一的內部機制。長期以來,美國是兩岸之間最強的外部節制力量,也讓美中台戰略三角不致於崩潰。然而,這個節制力量有時反而有助長了兩岸矛盾的激化,這是民進黨執政時(包括陳水扁與蔡英文)會善用的槓桿,但也是危險的槓桿。美國的節制力量主要來自於中美實力的差距,雖然中美現在關係緊張,但中美實力差距也是歷史以來至今最小的時刻。

兩岸關係矛盾激化的另一個節制機制是大陸對和平統一的需求。對大陸來說,武力統一的代價太高,是非不得已的最後選項,也是被動採取的選項,因此長期以來一直鼓吹和平統一,這也是大陸學界對台政策主張的主調。即使在兩岸矛盾激化甚深的今日,除了少數異類之外,大陸官方與學界仍然是高唱和平統一的主旋律。

武統的機率雖不高,但台灣面臨的仍是嚴峻的處境。台灣要了解的是,美中之間不論如何競爭或衝突,都不太可能陷入修昔底德陷阱,但雙方都得承受對抗造成的損人不利己的局面,這個局面在中美實力差距縮小時,最後總得謀求相處的新共識。對大陸來說,儘管台灣矛盾的激化已愈來愈接近紅線,但大陸很清楚,中美關係才是處理兩岸問題的關鍵。未來中美關係的處理,將是一個涵括多層面的共識架構,而台灣問題在矛盾激化之後,極有可能被包裹在這個共識架構內。如果美國的節制力量弱化,且中美之間建立了新共識架構,那時候,大陸很可能會提出一個所謂台灣的一國兩制方案,就像現在的港版國安法一樣。屆時,台灣的處境不僅尷尬,恐怕也沒有太多的選擇空間,對台灣來說,這無異是無可避免的悲劇。