1895年,台灣成為日本的殖民地後,當時的日本政府開始處心積慮,意圖以台灣作為其進軍南方的「南進論」基地。戰前所謂的「南方」—「南洋」地區,分為「內南洋」的南洋群島(密克羅尼西亞群島)與「外南洋」的東南亞地區。1941年12月太平洋戰爭爆發後,這些區域作為大東亞共榮圈南部的「南方共榮圈」,在日本的產業資源、貿易出口、軍備、軍事等方面佔有重要位置。二戰中,「太平洋戰爭」對日本而言,主要戰場有3個區域,包括對美國的太平洋戰爭、對中國的中日戰爭、以及對英、法、荷與各國殖民統治的英屬香港、美屬菲律賓群島、英屬馬來亞的馬來半島、法屬印度支那的中南半島(今天的越南)、荷屬印度尼西亞(今天的印尼)、英屬緬甸、英屬印度等區域的東南亞戰爭。戰前日本人的瘋狂狀態,至今仍是集體精神史分析的重要個案之一。

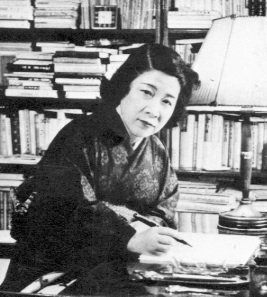

當時日本軍部徵用了一批日本作家為隨軍作家,希望作家們協助軍部宣傳「大東亞戰爭」的正當性與神聖性,號召日本全體國民向「皇國臣民」、「大和民族」、「日本男兒」歸隊。日本作家作為隨軍作家親赴東南亞、南洋群島當地取材、體驗,在戰前與戰後先後發表作品,寫出其南方經驗。日本作家的南方經驗並不純然是軍部的直接動員,成為隨軍作家才能有此體驗,其中也有透過私人旅行前往南洋,進而體驗「南洋」。並且當時被日本軍部徵用的隨軍作家,並不是所有作家都是國策的奉行者,也有從人道主義、國際主義的視野、普通庶民的立場去觀看東南亞與南洋群島。例如,著名日本作家高見順的小說《各民族》,是以他前往印尼的體驗為題材所寫的作品,在旅途的巴士上,他接觸到各民族的人,這是在日本所未曾有過的珍貴體驗。因為日本透過語言=民族=文化一貫的相連結,塑造了根深蒂固的單一民族神話,因此,要體驗多民族共處的社會,即使身為作家也屬難得。然而能夠真正擺脫「皇國」或「單一民族國家」觀念的作家並不太多,高見順可說是極少數中的一位,透過此「南方書寫」指涉了另外一種有別於戰爭殺戮氛圍的文學想像。其中,我個人最喜歡的作品是描寫戰後太平洋戰爭傷痕,即所謂「南方傷痕」的作品,這是著名女性作家林芙美子的小說《浮雲》。林芙美子(1903—1951)生於山口縣下關市,1930年1月,林芙美子與多位活躍的日本女作家、著名媒體人等一行10餘人,在台灣總督府的邀請下,從北到南進行了約兩週的台灣巡迴之旅。1930年1月的殖民地台灣之旅是林芙美子生平第一次的「外地」之旅,結束台灣之旅後,林芙美子陸續地在本國雜誌上發表了4篇與台灣之旅相關的遊記與小說。太平洋戰爭爆發後的1942年10月到隔年5月,林芙美子以日本陸軍報導部報導班員的隨軍作家身分,駐在新加坡、印尼的爪哇與加里曼丹(Kalimantan),體驗了「南方」。

(相關報導:

安倍訪珍珠港》向二戰陣亡美軍獻花 日相強調和解寬容,未提道歉

|

更多文章

)

戰後林芙美子書寫戰爭記憶的《浮雲》於1949年11月到1951年4月多次連載於雜誌,後於1951年4月出版單行本,2個月後林芙美子逝世,該作品是林芙美子最後一部長篇小說。小說《浮雲》的背景是二戰中日本軍進駐下的法屬印度支那中南半島的Da lat,女主人公幸田由紀子作為日本農林省的打字員赴任Da lat,在那裏她邂逅了單身赴任的有婦之夫農林省技師富岡兼吉,進而相愛。日本戰敗後,富岡先行一步回到日本妻子身邊,臨別之際富岡告訴由紀子一定會和妻子分手與她長相廝守。但是當由紀子歷經艱難回到日本找到富岡時,富岡狼狽地從家中衝出,態度曖昧話語吞吞吐吐,他在法屬印度支那工作時那容光煥發的英姿早已消失,眼前出現的是膽小如雀、毫無可靠的失敗者。回到日本後的富岡求職無門,由紀子淪為美國大兵的情婦,但是兩人的關係還是藕斷絲連。之後,富岡和居酒屋的老闆娘同居,由紀子被她姊夫包養,然而兩人仍然在一起。最後他們決定一起到當時日本國境最南的九州離島屋久島求職,尋找新天地。抵達屋久島後,開始過只有兩人世界的生活,但是當時由紀子已經身染重病,在一次富岡下山之際,由紀子孤獨的吐血而亡,富岡回來發現後,這位沒有出息的男人第一次在她的遺體前嚎啕大哭。《浮雲》隱約的暗示了日本的南方之戰,在戰後不僅使男性宛如遭到閹割,甚而女性被迫服膺於新的統治者的社會慘狀。

小說中描寫由紀子歷經千辛萬苦從南方回到日本,到達東京後,映在眼簾的是「高個子的美國憲兵」「和外國人挽著手走路」的「嘴唇深紅女郎」,被這種光景驚嚇的她,自己不久也「和外國人挽著手走路」了。雖然由紀子已經身處戰後日本面對此時的光景,但是她的腦海裡卻始終環繞「法屬印度支那的黃金時代」,面對戰後日本困苦嚴峻的生活,能夠讓她稍微忘記痛苦的是曾在「夢幻的南方國度」,有過一段如夢似幻的戀愛物語。但是在Da lat如夢一般的戀愛追逐,在敗戰後的日本社會已經成為一種妄想,由紀子苦苦追求這種不可能有結果的戀愛幻影,最後就像浮雲漂流一樣,命斷美軍佔領下日本國境最南最邊緣的屋久島,最終也「死在南方」。林芙美子的《浮雲》,將戰時在法屬印度支那的南方作為一個烏托邦,描繪出記憶倒錯的戰後日本面貌,同時,又將戰時投影為一場夢,反照戰後日本的悲慘狀況和南方傷痕。南方對日本而言,終究只是一場夢幻,如同由紀子追求的戀愛幻影一樣,到頭只是一場空。

小說《浮雲》曾於1955年拍成銀幕上演,導演是擅長拍攝女性電影的成瀨己喜男,由紀子的腳色是由老一輩日本電影迷家喻戶曉的明星,曾演過《悲歡歲月》、《二十四隻眼睛》等名片的高峰秀子主演,富岡一角是由明治、大正時期大文豪有島武郎的長男,演過名片《羅生門》的森雅之主演。高峰將哀婉、命運多舛的由紀子腳色詮釋的絲絲入扣,森雅之也將無用頹敗的富岡演的傳神入骨,黑白電影全片瀰漫著過往榮光、失落無助、悲情哀怨的基調,細膩的刻劃了戰爭中與敗戰後的日本人深層心靈。電影《浮雲》至今,當日本每次票選最佳電影時,一直都名列10名內。

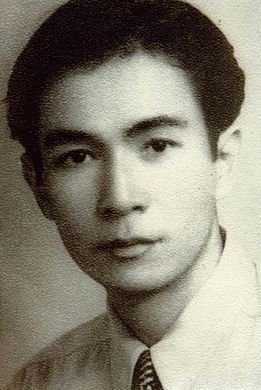

台灣作家在戰時也寫下了其南方憧憬,但是都是屬於「不在場」的南方書寫。例如龍瑛宗1942年發表於《臺灣時報》273號的書信體小說〈死於南方〉,小說中主角簡化我與你的稱謂符號。你:有個讀早稻田英文學部畢業的哥哥,因出路不符期待,發了瘋。「你」也前往東京專門學校讀書,但酗酒消鬱,家中因而負債累累。「我」和「你」之間有如此對白:「把持青雲之志,渡海到南方去,家人都很高興。」「(你在)巨大的歷史變動,志願去戰地做通譯,決定留在南方繼續工作。」「一切東西都在變,令人感到眼花。」「現在的青年很明顯有了精神上的改變,我們一不留神的話會被稱為是舊體制的人啊,時代的變換如此激烈。無論如何,我們是活在人類有史以來最壯大的一個時代,這是沒有錯的,這正是偉大的遭遇。」女服務員愛子,她的哥哥也在南方,此外自身也憧憬南方。而小說中的「我」也這樣說道:「確實,全台灣都是南進的時代。我認識的人當中嚮往南方的人也很多。老實說我自己如果家庭情況允許,也想去南方啊。」;此外,呂赫若在1944年出版的小說《清秋》中,透過小說中的人物,表白了:「自己身旁的青年都想在遼闊的天空下雄飛……天壤之別使他感到寂寞。」「此時,有必要透過醫藥在南方好好工作。……為了燃燒年輕的熱情,我認為南方是我今後活躍的舞台,作為自己邁開的一大步,打算試煉自己。」「在南方工作,就是因為考慮到生活的本質啊。」「近期要前往南方。(南方這個字眼,瞬間又使他的心充滿激動的血和緊張。感覺到似乎只有他被留下的空洞。)」對照日本作家筆下的南方,台灣作家筆下的南方,似乎只是一個空洞的符碼,南方一直存在著,但是有別於日本作家的親身經歷,台灣作家的南方經驗的闕如,使他們筆下的南方宛如一個避難的防空洞。

戰後這60年以來,至今日本政府似乎尚未忘記他的「南方」,2002年,當時的日本首相小泉純一郎在新加坡(戰時稱昭南島)演講,提倡其「東亞共同體」的構想,引起亞洲各國一陣騷動,被解讀為日本還是未能忘情其戰前「大東亞共榮圈」的榮光。戰前日本的南進政策是失敗了,但是戰後的東南亞經濟進出的新南進政策可以說是成功的經驗。也許有鑑於此,20多年前的台灣政府與最近政黨輪替後的新政府都喊出新南向政策,我個人不希望南方只是台灣的避難防空洞,更不希望見到台灣「死於南方」,台灣的進路需要島上的每個人花更多時間去好好思考,或許能有更好的方向。

附記: 本文參考了「戰爭與文學」系列第十八卷《帝國日本與台灣‧南方》,日本‧集英社,2012年《文訊》372期,2016年10月,原題〈戰爭記憶:日本作家的「南方書寫」與「南方傷痕」〉