過去三年沒法出去旅行?對總統、總理、主席、首相和國王們來說,也差不多。疫情中國際會議紛紛改為線上舉行,似乎還省了很多繁複的外交禮節。

然而今年不太一樣,全球20個經濟影響力最大國家的領導人們,決定親身趕赴印度尼西亞的峇里島,參加2022年G20峰會。

#疫情消退,大部分國家逐步放開,甚至嚴格實施「清零」政策的中國,也在過去一個月密集接待外國首腦到訪;

#年初一場俄烏戰爭,讓西方與俄羅斯的對立程度達到冷戰後的最高點,甚至公開討論使用「核武」的可能性;

#中美關係因為台灣問題,雪上加霜,兩國元首都將出席G20,他們是否會坐下來一對一會談;

#當然,經濟是共同難題,通脹高居不下,全球央行加息不止,經濟學家預測一輪長達數年的衰退近在眼前。

任何一個問題放在以前,都是大事件,當它們疊加在一起,任誰都會焦頭爛額,可能更需要全球政治領袖們坐在圓桌前申明立場、達成妥協,拿出方案。

特別之年舉行的特別峰會,都有哪些看點?BBC中文為你逐一梳理。

20國領袖共處一室:標誌著新冠疫情結束?

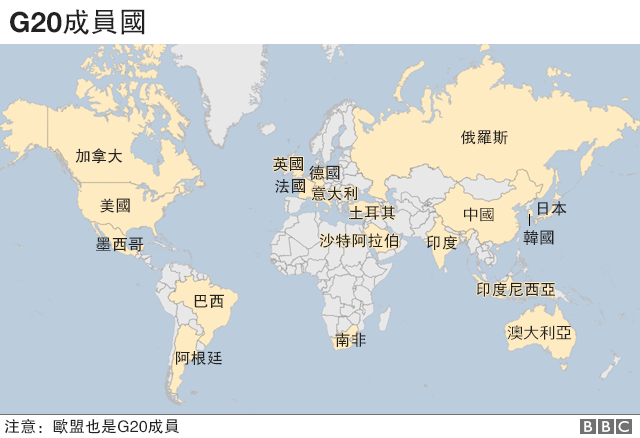

G20全稱為「Group of Twenty」,意思是「二十國集團」。G20是世界上經濟規模最大、增長最快的國家領導人召開的年度會議,其成員國GDP總量佔世界GDP的85%,人口佔全球總人口三分之二。

G20峰會沒有固定的工作人員。每年12月,G20都會選出輪值主席國,負責舉辦下屆峰會以及明年的一些部長級會議。

2022年的峰會由印尼擔任輪值主席國,於11月15日和16日在峇里島舉行。

上一次20國領導人齊聚一堂,還是2019年6月日本大阪,當時中美貿易戰如火如荼,習近平和特朗普的會面備受矚目。當時的主席國領導人為日本首相安倍晉三,他在今年7月遇刺身亡。

2020年,疫情來襲後,在沙烏地阿拉伯舉行的峰會,首次完全採取網路會議的形式,號召全球公平地獲得新冠疫苗。

2021年,不少歐美國家已經逐步放開限制。在義大利羅馬舉辦的峰會上,唯獨缺席習近平和普京。當時G20聚焦的是全球變暖問題,但最終協議未作出具體承諾,令外界失望。

2022年,全球幾乎都在把防疫限制拋諸腦後,中國還在實施嚴格的清零政策,雖然降低了死亡數,但也引起民眾的抱怨和反對。

因此,外界期待,如果全球主要國家領導人同框拍照,如疫情前一樣行事,是否標誌著這場全球大流行正式結束?

此外,值得關注的細節有:習近平會不會戴口罩?峰會前後中國會不會宣佈新的放鬆防疫的限制?

普京、哲連斯基都會去:各國領袖如何互動?

距離峰會開幕還有幾天時間,俄羅斯總統普京和烏克蘭總統澤連斯基是否會出席峰會依然成謎?

兩個交戰國的元首共處一室,會發生什麼?這樣戲劇性的場面,在當代外交領域並不多見。

但在2月俄羅斯入侵烏克蘭後,在G20內部出現分歧:美國和西方盟國制裁俄羅斯,支持烏克蘭,而中國與印度不願譴責俄羅斯,不參與制裁行動,還大規模進口俄羅斯能源;美國和西方國家不希望普京參加11月在印尼舉行的峰會,而中國則表示反對。

中國早就表態,支持印尼辦好峰會,強調二十國集團應集中經濟問題,不應被政治化,「各成員地位平等,誰也沒有權力分裂二十國集團。」

因此今年4月,印尼宣佈邀請普京參加G20會議後,受到了來自西方的壓力,要求將普京排除在會議之外,華盛頓方面甚至呼籲取消俄羅斯G20成員資格。

輪值主席國印度尼西亞總統佐科威(Joko Widodo;佐科威)在今年6月成為首位分別訪問基輔和莫斯科的亞洲領導人,他還分別會見了哲連斯基和普京。

為了平衡其他G20成員國對俄羅斯的抵制,佐科威親自邀請哲連斯基也參加此次峰會。外界都在期待俄烏兩國會在G20峰會現場如何互動,會惡語相加,還是借機坐下和談?

然而在本周,事情又出現反轉。佐科威本周二表示,他與普京通話時,普京說只要情況允許,將出席來臨的G20峰會,「不然他可能要求通過線上參與」,佐科說給他的「強烈印象」是普京可能不會出席G20峰會。

哲連斯基則表明只要普京出席,他就不出席峰會。也在本周二,他的發言人表示,澤連斯基很可能只會在線上參加峰會。

或許直到峰會開幕前,外界才能確認,這兩位在2022年佔盡頭條的領導人,是否會同時出現在峇里島。

習近平拜登會談:穩住中美關係不惡化?

習近平與拜登7月底的通話氣氛因裴洛西訪台而顯得緊張。

習近平與拜登7月底的通話氣氛因裴洛西訪台而顯得緊張。美國眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)今年8月訪問台灣,她是25年來訪問台灣的最高級美國政治人物。

此前中國曾多次警告美國,裴洛西的訪問會帶來嚴重後果。訪台之後,中國展開環繞台灣的軍演,並取消中美氣候變化商談、禁毒合作、國防部工作會晤等八項雙邊合作。

美國方面則推出針對中國的空前嚴苛的半導體出口管制,使中國多個高科技行業大受影響。一些評論人士形容,美國是在「不惜代價地」減緩中國崛起。

根據美國媒體報道,為了安排習近平和拜登的雙邊會談,兩邊的高級官員和助手們一直在較勁,該報道引述知情人士稱,中國官員對兩位領導人上次關於裴洛西訪台問題交流結果感到不滿,最近才與美方重新接觸。

目前,雙方是否會坐下來談還是未知數,但如果真的面對面談判,相信台灣問題、美國晶片禁令,以及烏克蘭戰爭和中俄關係,可能會成為主要議題。

過去幾年,國際局勢轉變的方向日漸清晰,但也為西方國家帶來一個難題——沒人能真正承擔與中國經濟脫鉤的代價;也沒人願意看到中國真正改變二戰後建立的自由主義國際關係。

另外值得注意的是峰會前的一個月,兩國各發生了政治大事:中國舉行「二十大」,習近平獲得連任,高層中更多他的堅決擁護者;美國舉行期中選舉,眾議院可能轉由共和黨人控制。

這些因素匯聚在一起,將如何推動中美關係,或許在峇里島可以一觀。

如何走出經濟危機?

1999年,七國集團(G7)的財長會議倡議成立二十國集團(G20),主要是財長和央行行長會議機制,此後每年舉行。

2008年,美國爆發次貸危機,金融海嘯席捲全球,在美國倡議下,G20提升為領導人峰會,並於當年11月在華盛頓召開第一次領導人峰會,共同協調應對危機,當時通過了47條金融領域改革行動計劃。

2009年9月舉行的匹茲堡峰會將G20確定為國際經濟合作主要論壇。

當前,全球經濟重現危機。由於俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭推高能源和物品物價,全球經濟正面臨衰退。

上個月,國際貨幣基金組織(IMF)最新發佈的《世界經濟展望》報告認為,超過三分之一的全球經濟體將在2022年或2023年出現萎縮,而美國、歐盟和中國這三個最大的經濟體將繼續處於增長停滯狀態。

IMF警告,「最糟糕的情況還沒有到來」,很多人將在2023年感受到經濟衰退。

該報告指出,在這場危機中政策權衡變得極其艱難,不論政策收緊幅度過小還是過大,都會帶來風險。當局在必要時應使用金融政策確保市場穩定,但各國央行需要沉穩實施貨幣政策,堅定專注於抑制通脹。

然而,從俄烏到中美,全球地緣政治關係愈發緊張,在2008年時並不存在,那麼政治上的考量是否會阻礙經濟合作?在兩天的峰會上,或許能找到答案。