古羅馬時代的希臘史學家普魯塔克曾經在《希臘羅馬英豪傳》中關於大英雄忒修斯(Theseus)的章節裡,提出一個耐人尋味的問題:忒修斯與雅典的青年戰士從克里特島帶回來的木船被雅典視作紀念碑,隨著歲月腐朽。雅典人就用新的木材製作一模一樣的零件來汰舊換新,久而久之,舊零件都淘汰了,木船也煥然一新。好思辨的哲學家開始質疑:這艘木船與原來那艘木船是否相同?這個被後世稱為「忒修斯之船」或「忒修斯悖論」的問題,乍聽之下有些無聊,似淺實深,並且與金融互聯網的三個根本問題相關:身分、認同、記憶。

從認同角度來看,逐漸用新零件重構的木船與原來那艘在抽象層次上等同,凝聚雅典人歷史記憶的功能亦相同。但就物理層次來看,就算新零件是用同類木材製造,也不可能在分子層次完全相同,若再加上時間這個維度,因為每個新零件都是不同時空之下更換,只要熱力學第二定律成立,時間有方向,即使所有零件都不換,原始舊船也會在時間海浪衝擊下,成為空間沙灘上轉瞬即逝的波紋潮影,成為記憶裡永遠無法回溯的過去。昨日、今日與明日的「我」,通通不一樣,

忒修斯悖論觸及到金融科技發展的深層問題:用戶身分的最終確認權威、身分認證方式與用戶行為大數據所有權,以及誰有能力捍衛記憶與拒絕遺忘。如何認證用戶身分,不論是單中心化系統,或是多中心化系統,本質上是是一個降低偽冒盜竊風險的技術問題。身分是人性的核心,確認「我」是人類自覺與自主意識的本源。在真正以人為本的體系中,「我」是否存在、「我」是誰,主觀認定與客觀標準不應該是由「我」以外的第三方說了算。這個乍聽之下很哲學的想法,是未來由互聯網與區塊鏈驅動的金融系統設計師與市場規則制定者必須認真考慮的根本問題,其重要性遠超過技術規格。

如果我思故我在,為何有些銀行仍然要求用戶出示印鑑與護照辦理取現轉帳,即使銀行根本無法判斷這些身分證明的真偽?如果用戶擁有其交易記錄與金融往來數據的排他性產權,為何銀行仍然向用戶收取調閱歷史對帳單的費用?為何金融資產的跨平台移動不能像手機攜號跨網一般輕鬆便利?未成年人不能在網上購買煙酒,但是為了認證年齡而要求用戶交出的個人資訊是否太多?如果天賦人權,難民與新移民也該享有免於匱乏的自由,金融業為何仍然以認證有困難為藉口拒絕服務這些潛在客戶?如果身分的存在與人類自我意識息息相關,那麼認證身分的最終權威,是否不應該交給政府,而應該在超主權全球治理的層級利用開源互聯網的思維與先進技術保障?

(相關報導:

胡一天專欄:區塊鏈民主與多中心化治理

|

更多文章

)

這些關於數位身份認證系統設計的問題,自1990年代互聯網開始加速發展時就是科學家與法學家關注的重點,因為這觸及數位與類比世界資訊傳遞與解譯方式的根本差異。以類比世界中的駕駛執照為例,上面有汽車監理處官章、駕駛人姓名、地址、身分證字號、出生年月日、相片等個人資訊。如果僅僅是為了不違反未成年人不準購買煙酒的法律規定,商家的確認流程是:(1) 確認該駕照有效且非偽造,(2)透過相片確認消費者是持照人本尊,(3)憑駕照上的出生年月日確認消費者已達得購買煙酒的法定年齡。理論上,認證消費者是否成年,無需知道他的姓名、地址等資訊。我們放心把駕照給店員過目,是假設店員無法記得敏感個資,且缺乏圖利的誘因。但在數位世界中,所有這些資訊都會被翻譯成二進位代碼,這意味著用戶身分證明的資訊載體可以被分拆(unbundle)而且全部都可以側錄。消費者的相片、姓名、地址、年齡等資訊,在互聯網上都是一連串的0與1,如果沒有辦法就個別資訊流認證,理論上駭客可以將偽造的資訊混搭在一起矇混過關。倘若讓某一權威機構來經手所有消費者資訊的認證,一旦該機構超載或被癱瘓,整個交易流程就會停擺。若將所有資訊全部透過互聯網交由商家認證,消費者又會曝露在商家不當保管甚至濫用個資的風險之中。由此可見,所謂數位身分認證,絕對不是把類比身分證掃描成數位檔案就好,而是需要更深刻全面的系統思維。對電機工程師與電腦科學家而言,數位身分認證問題其實是通訊協定設計與資料庫動態存取問題,對法學家與監管機構而言,數位身份其實牽涉到基本人權與憲政法理,關鍵是如何在隱私(privacy)與問責(accountability)之間取得平衡。

點彩畫派的藝術品,隱含了數位身份的關鍵問題。(作者提供)

要理解這個關鍵問題,可以參考點彩畫派(pointillism)創始人修拉(Georges Seurat)的作品。數位世界中的每個人都可以視為一張點彩畫,畫面中的每個彩點,都可視為畫中人身份的一部分,也是觀賞者認識畫中人的資訊子集合。單一彩點雖不足以讓他人精準辨識畫中人,但只要點夠多,拼湊出本尊並不困難。一旦加入時間因素,每張點彩畫就成為畫中人行為的時空斷面圖,觀賞者可以將點連成線,線連成面,勾勒出畫中人本尊的輪廓。這些點線面構成的「大數據」究竟屬於誰,在全球主流法律體系內尚未有定論。點、線、面都是畫中人身份的表徵,其證明力來自於畫中人獨一無二的人格身份,但畫中人並無就其身份享有排他性的所有權、商標權甚至專利權。人要行使政治權利與進行經濟活動,必須要能為他人辨識承認。如果個人能夠在姓名身份每次被辨識使用時都收取專利授權金,人類社會將難以為繼。亦即,人的身份有「公有品」(public goods)的特性。身份產權定義不清,給了有能力蒐集大數據的互聯網平台從用戶數位身份牟利的空間,亦讓用戶個資暴露在遭受誤用、濫用、盜用的風險之下。現行歐盟與北美法律雖然有規範企業蒐集與變現用戶數據的合法範圍,卻從未明文要求企業承認用戶對其個人大數據的「主權」,從而給了大型互聯網平台主張蒐集來的用戶大數據是營業秘密甚至企業私產的餘地,而這正是臉書、亞馬遜、谷歌、騰訊、阿里巴巴等公司市值能夠破千億美元的主因之一,這象徵著互聯網平台超凡的能力,亦隱含著巨大的責任。

(相關報導:

胡一天專欄:區塊鏈民主與多中心化治理

|

更多文章

)

法規禁止濫用個資,是將蒐集用戶大數據的科技能力視為「危險工具」(dangerous instrumentality)此一英美普通法上的重要概念。以駕照為例,所以要在駕照上揭露這麼多個資,是因為汽車是一種潛在危險工具,交通事故需要問責,法律訴訟需要歸咎,損害賠償要看保單。為了這些過程能平順進行,駕照上的個資揭露,可視為一種系統預建的責任歸屬機制。在數位世界中,如果要求所有交易都須揭露太多個資,或是無法充分保障個資,都會妨害電子商務與數位經濟發展。在尊重並保障言論自由與信仰自由的國家內,人民理應有匿名發表言論的自由而無須擔心「寒蟬效應」,或是購買合法有品味色情書刊而無須惹人側目的安全感。政府要透過用戶大數據甚至強制要求揭露密碼以偵辦犯罪,亦應該符合正當法律程序。這是憲政民主的基礎,不可輕易動搖。一般用戶缺乏駭客級資訊科技,很難察覺甚至抵抗企業或政府蒐集與使用個資。就算用戶被充分告知並在知情之下同意企業或政府蒐集使用個資,也不該讓企業與政府輕易免責。隨著用戶大數據不斷積累,這些數據或許曾經讓企業賺到錢,用戶數據的保管與維護卻成為企業的隱性負債,一不小心就可能吃上官司。也就是說,用戶大數據其實類似有毒廢料,長期需要被安全「掩埋」以化解潛在法律責任。更深一層看,如果金融科技要發展,本來就有必要在用戶大數據產權歸屬於用戶個人的前提之下,設計一套真正「以人為本」的數位身份系統架構。區塊鏈技術或許可以讓事情容易一些。

回到點彩畫的比喻,想像一組儲存用戶個資的認許區塊鏈,每個區塊鏈都是一個分佈式網絡資料庫,分別記載用戶個資中不同彩點的變化,動態地呈現用戶的真實面貌。這些彩點可以分別儲存包含姓名、年齡、指紋、地址等敏感程度不一的個資,區塊鏈彼此同步,在用戶主動授權管理下,依應用情境將適合的彩點揭露給各類服務供應商使用。這樣的數位身分管理系統,相當於一張多中心化網絡護照,是用戶使用各類數位服務的瀏覽器,也是用戶隱私的防護罩。這樣的系統,在社群網絡席捲人類生活的各方面的二十一世紀,投資價值非常高。

想像一個極端的反烏托邦情境:每個人都是臉書用戶,透過臉書帳號登入所有互聯網平台付費使用各類服務。臉書如何利用個資賺錢與用戶無涉,若臉書片面決定關閉用戶帳號,用戶的日常生活與工作將嚴重受挫。將臉書用微信、谷歌或政府等關鍵字代換,顯然可見這個情境隱含的風險。提供一個多中心化的數位身份管理平台,是技術賦能(technological empowerment),亦是對天賦人權的再次肯定,這正是全球金融科技界高度關注的「數位身份自主權」(Self-Sovereign Identity)的核心理念。此一概念由資訊安全大師與知名創業家Christopher Allen提出後,在區塊鏈業界引起巨大回響,具體思路包括十項基本精神:

- 存在權(Existence):「我」的存在不可磨滅不可篡改,不論在數位世界或實體世界皆然;

- 控制權(Control):用戶必須能控制其數位身份並決定他人如何使用其個資;

- 存取權(Access):用戶應該在全球範圍內享有存取其數位身份與個資的自由;

- 透明度(Transparency):管理數位身份的系統應該建立在開源軟體的基礎上;

- 持續力(Persistence):數位身份應該能永續存在,但不該抵觸用戶選擇被遺忘的權利;

- 跨網力(Portability):用戶身份應該跨平台、跨管轄權,不該為某特定平台或政府壟斷;

- 互操性(Interoperability):用戶身份應該可以隨身攜帶,全球跨網漫遊不受阻礙;

- 同意權(Consent):用戶須授權同意他人使用與分享其數位身份;

- 極小化(Minimalization):數位身份系統應以最低個人資訊揭露量為原則;

- 保護罩(Protection):身份認證系統應以保護用戶權益與自由為最優先考量。

要實現數位身份自主權,還有相當多需要克服的問題,其中最關鍵的問題,不是技術,而是政府心態與監管思維的轉變。波羅地海三小國之一的愛沙尼亞正好提供了上佳的示範。

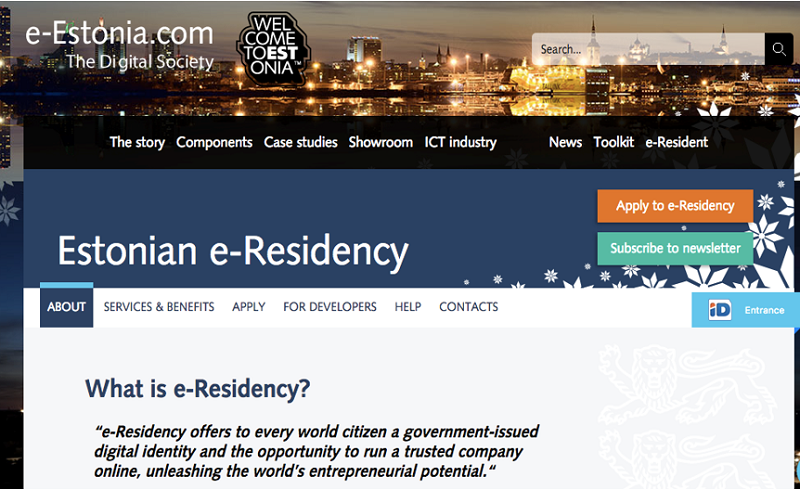

經過多年投資研發,愛沙尼亞已經成為全球數位政府服務的先驅。愛沙尼亞公民可以輕鬆便利地透過互聯網與區塊鏈投票、繳稅、檢閱病歷等等。愛沙尼亞最近將其數位政府的部分服務向全球開放,容許世界各地的自然人或法人成為愛沙尼亞的「數位居民」(e-Residency)。申請程序相對簡單,只要付100歐元申請費,並通過背景調查與文件審核,平均一個月內即可成為數位居民。成為數位居民的好處包含:(1)透過互聯網建立與管理一個符合歐盟法規的歐盟企業;(2)政府認許的數位簽章、認證與加密文件的網絡服務;(3)線上開立愛沙尼亞數位銀行帳戶;(4)使用全球跨境支付平台營運商的服務。不僅如此,因為歐盟已經著手打造「數位共同市場」的基礎建設,計劃讓所有歐盟會員國公民能以各自國家的數位身分證使用其他會員國的政府服務,並讓各會員國相互承認各自國境內數位簽名的法律效力。這個計畫一旦成功,等於讓歐盟公民可以在各會員國的行政與金融系統內「跨網漫遊」,將大幅促進跨境電子商務的金流與資訊流。愛沙尼亞的數位居民證提供了全球所有非歐盟公民使用歐盟法律服務與數位營商環境的直通車票,這種Government-as-a-Service (Gaas)甚至Country-as-a-Service(CaaS)的先進思維,非常值得企圖利用互聯網與區塊鏈技術加速經濟發展的中小型國家參考。

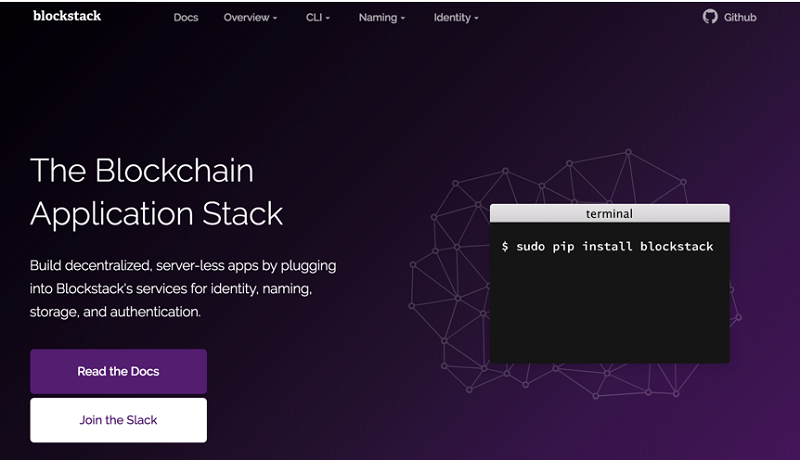

區塊鏈技術的演進,甚至已經創造了 「超主權」的數位身份認證平台。建立在Blockstack開源協定上的Onename.com就是一個顯例。奠基於比特幣區塊鏈不可磨滅、不可否認、不受政府任意干預的多中心化技術特性,透過Blockstack註冊的數位身份,可以在全球互聯網上驗證,寫入比特幣區塊鏈的加密交易歷史,成為比特幣區塊鏈信用基礎不可篡改的一部份。若與比特幣數位金融體系與智能合約技術結合,這套數位認證架構可以提供全球所有自然人、企業、甚至任何想要身份的實體一套備援機制。有了身份,才能開始交易,才能累積信用。信用與記憶的超主權承載能力,正是區塊鏈多中心化記憶體最根本的優勢。一個不受政治干擾、無法輕易癱瘓的多中心化數位身份服務,完全有機會可以利用區塊鏈技術實現,從而促進全球範圍的金融普惠與創新。

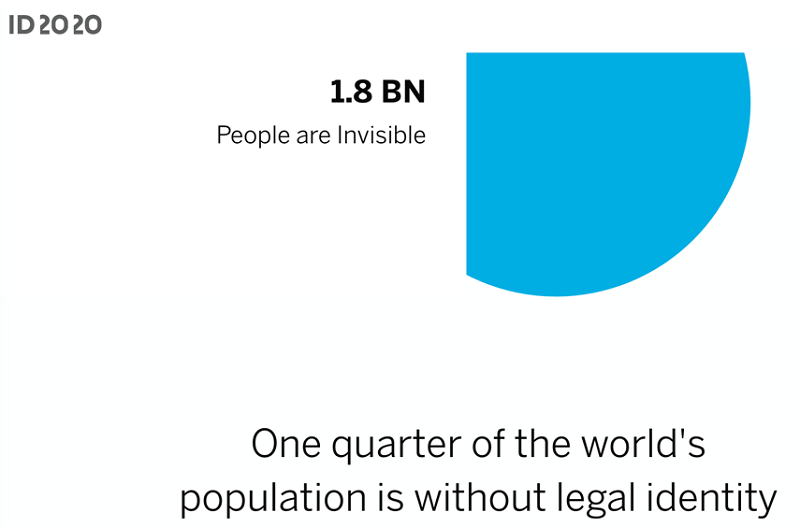

這個宏大的願景,已經得到聯合國的關注。ID2020就是一個積極提倡數位身份普惠的非營利機構。據其統計,全球還有18億人不具備合法身份,其中想必絕大多數都無法享有基本金融服務。不論這18億人是流民還是難民,放棄服務這些潛在客戶,不論從資本主義或人道主義的角度來看,都是不智之舉。如果台灣能夠透過互聯網與區塊鏈歡迎全世界認同中華民國法律體系與營商環境的自然人與法人「入籍」,結合區塊鏈技術,提供一套整合數位身份與跨境金融服務,這不僅僅是科技輸出,而是主權與治權輸出,是在數位空間展現綜合軟實力。一旦實現,台灣將有機會成為金融科技領域的國際清算銀行與全球身份、信用與記憶的託管平台,服務範圍不僅是人,還可延伸到物,對全球的貢獻將是無價的。