1954年9月3日下午五時許,中國人民解放軍集結數百門重砲,突然毫無預警地向金門發射數千枚炮彈,造成當地軍民重大傷亡,還炸死兩位美軍顧問。9月5日上午,經台美協商後,金門守軍奉令還擊,中華民國海空軍也對廈門進行報復性轟炸。就這樣,毛澤東挑起了1954年台海危機。至於第一次台海危機的前因與後果為何,須從1949年開始說起。

從1949年至1976年的二十七年間,中華人民共和國在毛澤東領導下執行革命的外交政策,其戰略目標是在全球實現共產主義。從1949年開始,毛澤東發動一波又一波的群眾運動,他定期地、刻意地製造外部危機,以配合他在國內的意識型態運動。毛澤東認為自己肩負特殊使命,要不斷地製造大亂,直到中國人民從動亂中淨化、改造,重新站起來。毛澤東尤其是要通過支持亞洲共產革命,來增進中國的國家安全,並與蘇聯爭奪國際共產主義運動領導地位。發動台海危機,是毛澤東顯示實力的一種方式,但若碰到美國堅定反擊時,他就會借口「和平共處」作戰術上的撤退。

韓戰期間,美國艾森豪政府為了對抗中蘇聯盟的威脅,在中國周邊的亞洲國家建立軍事同盟。從1951至1953年,美國陸續與日本、菲律賓、澳大利亞、紐西蘭和南韓簽訂共同防禦條約,並且發起「東南亞公約組織會議」來對付東南亞的共產黨威脅,當時美國組織的圍堵中國的防線,台灣是唯一的缺口。1954年4月,中華民國向美國提出加入「東南亞公約組織會議」,但美國國務院相當躊躇,知道英國會反對台灣加入。中華民國轉而向美國提出簽訂共同防禦條約,美國國務卿杜勒斯也不肯談判該防禦條約,他企圖保持與中共關係的靈活性。因此,當美英法蘇中於1954年夏在瑞士日內瓦討論越南問題時,台灣就這樣被列強擱在一邊了。

1966年菲律賓馬尼拉東南亞條約組織會議。作者表示,美國陸續與日本、菲律賓、澳大利亞、紐西蘭和南韓簽訂共同防禦條約,並且發起「東南亞公約組織會議」來對付東南亞的共產黨威脅,當時美國組織的圍堵中國的防線,台灣是唯一的缺口。(取自維基百科)

韓戰休戰才一年多、日內瓦越南和平協議才達成兩個月,1954年9月,毛澤東就發動第一次台海危機,作為他不斷革命的一環,以測試美國對亞洲多邊防衛的承諾,和阻止美國與台灣簽訂共同防禦條約。從毛澤東的角度來看,即使只是防禦性條約,也會威脅到他解放台灣的根本目標。毛澤東不知道,杜勒斯原本對簽訂美台條約非常猶豫,但是,毛澤東的武力威脅導致了適得其反的效果:迫使美國與台灣簽訂了共同防禦條約。毛澤東原本企圖攻佔所有外島,以減弱蔣介石從外島騷擾大陸的能力,但他在美國出面援助金馬守軍後,就採取退卻的態度。事後,他卻向蘇共總書記赫魯雪夫吹牛,說他運用對金馬的威脅,來保持台灣不和大陸脫離關係而獨立。毛澤東也利用這次危機逼美國與他直接談判,實質上脅迫美國改變只承認中華民國的政策,關於這一點,毛達到了他的目的。

(相關報導:

汪浩觀點:致蔡英文總統公開信─兩蔣檔案何日能見天日呢?

|

更多文章

)

1954年5月到8月間,解放軍和國軍在浙江沿海頻頻發生小型軍事衝突。8月初,中共突然發動全國性「解放台灣」宣傳攻勢,8月11日,周恩來總理揚言要「解放台灣」;8月22日,中國人民政治協商會議發表《解放台灣共同宣言》;9月3日,解放軍對金門進行大規模砲擊。9月25日,蔣介石在其日記中分析「匪炮攻擊我軍之目的,其作用與企圖乃先以疲勞消耗之長期手段,以達到其最後突襲與侵陷台灣之目的也。」

面對毛澤東的軍事威脅,「東南亞公約組織會議」於9月6日在菲律賓馬尼拉正式召開時,英國、法國、菲律賓等國都發言表示反對中華民國加入公約組織,杜勒斯只能放棄將台澎納入公約適用範圍。9月9日,杜勒斯於回美途中在台北稍作停留,與蔣介石會談。蔣要求立即締結「共同防禦條約」,並明確表示,沒有美國的同意,他不會實行反攻大陸。 杜勒斯表示確定該條約適用範圍很困難,但他願意討論。他又公開警告毛澤東「今日中華民國地位已不孤立,美國艦隊正奉命協防台灣。」9月12日,在美國國家安全會議上,中情局報告,中國確有奪取外島的意圖。為了遏阻中國誤判美國的決心, 杜勒斯提議一方面與英國討論在聯合國安理會提出台灣海峽停火案;另一方面,開始與中華民國談判共同防禦條約。9月17日,杜勒斯與英國外相艾登在倫敦同意,通過紐西蘭提出這個停火案,即實施「神諭行動」。

1954年10月12日,美國助理國務卿羅伯遜突然飛抵台灣,告訴蔣介石,美國支持紐西蘭在聯合國提出台灣海峽停火案,而美國也願意與台灣討論防禦條約細節。蔣介石認為紐西蘭停火案對中華民國有百害而無一利,但台美如能先簽訂防禦條約,他可以不公開反對紐案。蔣再三表示,未得美國同意他決不會發動大規模的軍事行動反攻大陸,他又要求美國對外島防禦提供支援。10月28日,在美國國家安全會議上,不顧軍方的反對,艾森豪採納了杜勒斯提議,決定與台灣談判條約。11月2日,台美開始在華府會談條約細節,台方主張條約適用範圍應包括台澎金馬在內,美國則堅持只包括台灣島及澎湖,美國不願為保衛外島而戰,但也不願看到中共以武力攻取外島;台方再三保證,除有限的自衛外,國軍對中國大陸採取軍事行動必先取得美國同意。雙方對大原則很快達成協議,但對文字細節談判甚久。1954年10月21日,杜勒斯告訴英國外相艾登,美台「共同防禦條約」會把台灣和大陸分開來,隨著時間進展,會使雙方可以接受「兩個中國」,而且兩者都可能成為聯合國成員。但因為美國決定先訂美台條約,英國就決定擱置「神諭行動」。

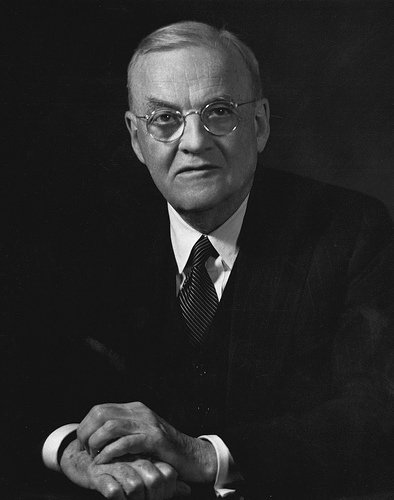

冷戰時期美國國務卿杜勒斯。作者表示,1954年9月9日,杜勒斯於回美途中在台北稍作停留,與蔣介石會談。蔣要求立即締結「共同防禦條約」,並明確表示,沒有美國的同意,他不會實行反攻大陸。 (取自維基百科)

11月初,解放軍開始轟炸大陳島、一江山島和馬祖,用以「試探美國對我外圍島嶼協防之態度」。面對毛澤東的威脅,美國被迫加速與台灣談判防禦條約。1954年12月2日,杜勒斯和外交部長葉公超在華府簽署談判已久的「中華民國與美利堅合眾國共同防禦條約」,這個條約的適用範圍僅指台灣及澎湖諸島,對遭受中國攻擊的外島,美國的承諾含含糊糊,美國只肯表示,在極端狀況下,美軍協防的範圍延伸到「可能由雙方共同同意所決定的其他地區」。該條約給於中華民國迫切需要的軍事和外交支持,但它也限制了蔣介石的反攻行動。杜勒斯在簽約前一天召開記者會,宣示該條約的意義如下:

(相關報導:

汪浩觀點:致蔡英文總統公開信─兩蔣檔案何日能見天日呢?

|

更多文章

)

- 向各國宣示:明白表示中華民國在國際外交的地位,並明白表示台澎絕沒有置於任何國際解決討價還價的檯面下。因為沒有條約根據,會使若干人士誤認為美國可能會以台澎交換中共的讓步,此項條約顯示美國將不在任何國際密議中用台灣作買賣。

- 向中共宣示:驅散中共對美國協防台灣的認真保證所存的可能懷疑;除中共外,亦有許多國際人士心存懷疑,如此宣示將明確消弭之。

- 向中華民國宣示:調整中美兩政府間的軍事安排。原本第七艦隊的安排是根據與韓戰有關的總統命令。這項命令日後可能隨時撤銷,但中美防禦條約可使共同軍事安排安置於長期正式的條約基礎上。

毛澤東氣極敗壞地堅決反對這一條約,1954年12月8日,周恩來發表聲明說,台灣是中華人民共和國領土,「解放台灣」是中國的主權和內政,決不允許他國干涉;美台「共同防禦條約」是非法的、無效的,是一個出賣中國領土和主權的條約,美國應對此承擔一切後果;美台條約是一個「侵略性」的戰爭條約而非防禦性的,不僅造成遠東地區新的緊張局勢,而且「違背了聯合國憲章」。此後,毛澤東決定加強對外島攻勢,1955年1月10日,解放軍炮轟大陳島,1月18日,攻佔一江山島,1月24日,周恩來提出:「美國必須停止對中國內政的干涉,美國的一切武裝力量必須從台灣海峽撤走。」

美國政府受到毛澤東炮轟大陳島的壓力,準備以美國保障金馬來交換國軍撤出大陳島。1955年1月19日,解放軍攻佔一江山島的第二天,杜勒斯向艾森豪總統提議,要求國會授權總統可以動用美軍保衛外島以換取蔣介石同意撤出大陳島,但要取得國會這項授權,必須向國會承諾會在聯合國提案由外交方式解決台海爭端。艾森豪同意了,要杜勒斯就本案向台灣、英國及國會領袖諮商。

1月21日上午,杜勒斯與英國大使會談,英國表示,如果美國只提防衛台灣、而不公開哪些外島也是美國協防對像,英國「或許願意進行聯合國的行動計畫」,即重提紐西蘭在聯合國的台海停火案「神諭行動」。然後,杜勒斯與艾森豪商量「應該私底下向中國國民黨及中國共產黨講清楚」對某些外島的承諾。艾森豪遂決定向蔣介石私下承諾要協防金門和馬祖,交換國軍撤出大陳島。事實上,杜勒斯於1月21日下午告訴葉公超「現在已經決定,美國將預備協防馬祖及金門。可是目前不會就此事有公開聲明。」當時,蔣介石再三要求美國公開聲明,但杜勒斯因為要贏得英國支持「神諭行動」,而只同意給蔣介石私下承諾。

1955年1月24日,艾森豪向美國國會提出「特別諮文」,要求國會授權總統於其認為必要時「得使用美國武裝部隊專事確保台灣與澎湖列島」。1月28日,國會通過「台灣決議案」,授權總統動用美軍防衛台灣、澎湖及台灣海峽「相關陣地及領域」。1月30日,蔣介石同意從大陳島撤退,但要求美國同時公開聲明協防金馬,但因為英國的關係,艾森豪只能給私底下的承諾,台美再三交涉後蔣介石不得不妥協。2月5日,艾森豪下令美軍第七艦隊協助撤退大陳島守軍及居民3萬多人。美國第七艦隊開始作業之前,杜勒斯請蘇聯說服毛澤東在國軍撤出大陳時,不要追殺,美國也通過蘇聯向中國表達了協防金馬的決心。毛澤東同意不追殺,但他卻對金門和馬祖加大炮火攻擊。

旗津大陳社區彩繪牆。中華民國與美國簽署《中美共同防禦條約》,而金門、馬祖及大陳島都不在共同防禦的範圍之內,最後中華民國政府決定主動撤離大陳島,將大陳島上的居民與軍隊全數遷移至台灣,加強鞏固對台灣本島的防守。(取自維基百科)

與此同時,在美國和英國支持下,紐西蘭於1月28日向聯合國安理會重提決議案,呼籲台灣海峽停火。1月31日,安理會邀請中華人民共和國出席討論紐西蘭的提案。2月3日,根據毛澤東的指示,周恩來正式拒絕安理會的邀請。儘管杜勒斯施壓,英國依舊不肯採取進一步行動。但杜勒斯認為,只要外島問題被列在聯合國議程上,中共就不太可能進攻。總之,「神諭行動」雖然失敗,艾森豪卻已經得到國會授權動用美軍保衛台澎及「相關陣地及領域」,做為交換條件,國軍撤出了大陳島。「神諭行動」是1949年以後,英國與美國最後一次合作把台灣問題提到聯合國,企圖透過聯合國干預兩岸關係,把台灣和大陸永久分離。 但是,國、共雙方都拒絕合作,不肯接受聯合國來解決台灣問題。

(相關報導:

汪浩觀點:致蔡英文總統公開信─兩蔣檔案何日能見天日呢?

|

更多文章

)

1955年2月9日,美國參議院正式批准美台「共同防禦條約」。3月3日,杜勒斯再次訪台,蔣介石對他強調「死守金馬決不停戰」。3月15日,杜勒斯宣佈中國若再發動任何重大攻勢,美國預備端出戰術核子武器。次日,艾森豪又警告,他看不出美國有任何理由「不能像用槍彈或其他武器」那樣使用戰術核子武器,這是美國首次對中國公開進行核子威脅。毛澤東現在領教到美國對保衛台灣極為認真,他開始擔心中美直接爆發戰爭,以及中國在亞洲國家當中的外交孤立。於是,他命令正在印尼萬隆出席亞非不結盟國家會議的周恩來撤退。1955年4月25日,周恩來公開呼籲與美國直接談判:「中國政府願意坐下來,與美國政府談判,討論遠東鬆弛緊張的問題,尤其是台灣地區鬆弛緊張的問題。」美國政府立刻響應,一周後,中國停止在台灣海峽的炮戰。美中大使級談判遂於1955年8月在日內瓦展開,後來改到華沙繼續進行。大使級談判中,美國堅持中華人民共和國承諾放棄使用武力對付台灣,做為簽訂任何協定的條件。艾森豪政府並不挑戰中國共產黨對大陸的統治,但它想說服中共接受「兩個中國」,給東亞帶來和平與穩定。同時,通過美台「共同防禦條約」的限制,美國阻止中華民國反攻大陸,國軍因而錯失三個重大時機,即1958年的大躍進、1962年的中印邊境衝突、1966年的文化大革命。

事實上,艾森豪私底下認為美國不應為外島與中國作戰,4月24日,在周恩來呼籲中美直接談判的前一天,艾森豪派助理國務卿羅伯遜到台北勸說蔣介石從金門、馬祖撤退,交換條件是美國會以核子武器保護台灣,他還邀請蔣介石訪問美國與艾森豪會面,但蔣介石拒絕這一提議。4月27日,蔣在日記中說,美匪直接談判,「此乃我國最困難之境地,情勢甚為嚴重。… 關鍵全在金馬二島,如我堅定不撼,不為任何情勢以及全世界重壓與遺棄」而屹立不動,可渡過難關。毛澤東自動停火後,美國不再秘密要求蔣介石撤出金馬,既然已成功遏阻中國的攻擊,他們寧可保持現狀。同時,美國繼續研究動用核武器以抵抗中國全面進犯外島的計畫。與表面上的「刻意模糊」相反,美國不久正式向蔣介石保證防衛金馬,如果中國再發起攻擊,美國會不惜一戰。

毛澤東發動1954年台海危機導致了美國與台灣簽訂「共同防禦條約」,該條約基本精神反共,不僅在軍事上協防中華民國,亦防止共產主義滲透台灣。該條約維持24年,成功地阻止了中國進攻台灣,確立台海兩岸長期分裂分治局面迄今。可見,毛澤東的冒進行動是造成「兩個中國」長期存在的根本原因。而美國參議院外交委員會在批准該條約時,特別聲明條約並不影響或改變其適用地域的法律地位,說明條約並未對台灣、澎湖群島的主權歸屬做最後的處分。

(相關報導:

汪浩觀點:致蔡英文總統公開信─兩蔣檔案何日能見天日呢?

|

更多文章

)