拍照的路上,我沒遇到熟人,一切都變了樣,感到無比稀微寂寞。人如此物如此,變易隨時都在進行,家鄉又在哪裡?時間不會停駐某一點,隨時都在斷滅,這些好像存在又好像不存在的流動,我們要如何去面對?

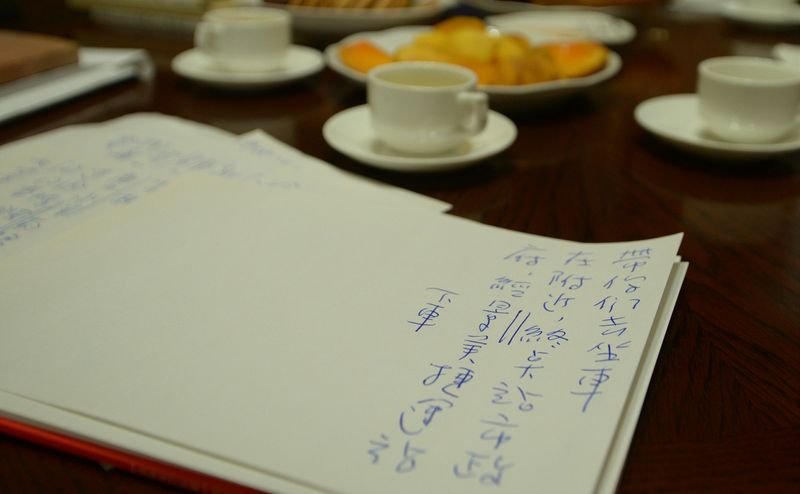

沙究喉管開刀,目前無法言語,僅能筆談(葉名峻攝/印刻文學生活誌提供)

傅:一名作家的創作,往往都從身邊寫起,無論人或事,而這,都與土地脫離不了關係,也可以說,「故鄉」永遠是作家的出發點。您是士林人,早年的臺北,士林是個純樸的小鎮,它對您的創作有何影響?彼時生活又是怎樣的呢?

沙:大抵而言,民國五十年以前的士林是相當美麗的,我居住的大南路在當時是最熱鬧的一條街,來往的人雖多但不躁擠。走出門口街廊,右邊不遠是廟埕寬廣的慈諴宮,抬頭還可以看到翠綠的山色;左邊百公尺遠有座吊橋,橋下基隆河有舢板船來往士林和滬尾之間。那時我家開零食雜貨店,來來往往各色人等,耳聞既多,聽到各種軼聞雜事,默坐聽聞相當有趣,這些聽聞有的後來成為小說的素材。

我有六個兄弟,全靠租賃的小店鋪營生,生活相當艱苦。小學五年級,母親已經和住家對面腳踏車店師傅講好,願意畢業後收我為徒弟,在那時算是給了人情。哪知升上六年級,母親願意讓我參加補習,後來考上初中,學徒事自然作罷,家中不僅少了一個生產者,還因臺北通學增加開銷,貧困依舊。這一切怎麼和人家去比呢?自卑,浮誇,羞愧成為我隨時要去面對的情意結,童年士林對我的影響就這樣隱潛在內心深處,所有面臨的境遇漸漸累積而成為胸臆間的塊壘,自然就會透過某些形式表達出來。

我四十三年士林國小畢業,老師挑選班上十三個人參加臺北聯考,放榜那一天,他坐鎮大西街芳川齒科等候榜單,到臺北買晚報的人回來,一對,十三人全部榜上有名,他一一到學生家作遊街式的祝賀,我們幾個跟在他後頭,感受到錦衣日遊的光彩。

第二天我家水果攤生意特別好,都說考上建國中學不容易。其實那個時候我連個書桌都沒有,六年級成績一下子好起來,什麼原因我也不知道。母親說:「讀初中也好,畢業後可以到鎮公所找工作。」

二十幾年前我剛買一部尼康單眼相機,回士林到處看順手拍個照片,從國小經公會堂走到士林紙廠,折回大東轉大南,坐在慈諴宮廟前臺階休息。廟埕被生冷鋼條柵欄包圍,戲台前擺置不知從哪裡來的龐大石雕,廟內只要有空隙,到處都加應用,原本優雅的規格全遭破壞。一座超過兩百年的老廟宇,必定累積相當資產,由欠缺文化素養的人來管理,揮霍破壞浪費,他們卻以為這樣才是敬拜神明的建設。

拍照的路上,我沒遇到熟人,一切都變了樣,感到無比稀微寂寞。人如此物如此,變易隨時都在進行,家鄉又在哪裡?時間不會停駐某一點,隨時都在斷滅,這些好像存在又好像不存在的流動,我們要如何去面對?

傅:直到今天,建國中學還是臺北最好的中學之一,那個時代更是不容易啊!您的小說,對於命運問題,常有哲學性的思辨,不知是否此時就已發生興趣?

升高三的暑假,學校沒有輔導課,我也沒錢參加補習,有人送我一堆書,其中有一本威爾‧杜蘭的《西洋哲學故事》,我竟然看得入迷,看不懂的還到學校對面的中央圖書館找資料。斷斷續續看了許久,直到康得因看不懂才停止,就哲學入門而言,這不是一本好書,太通俗而容易誤導。

這多多少少影響到高三繁重的課業,聯考分發到中原物理系,頗為沮喪,從此進入不順的大學歷程,當然也是虛榮心作祟。

傅:中原物理系跟文學離很遠啊,尤其那個時代。老師日後怎會從師大國文系畢業?同時走上文學創作之路,且在《文學季刊》創刊號發表新詩作品呢?這真是太有趣了。

沙:家住士林的同屆建中畢業生也沒有一個考得好,我代表「中原」參加大專足球聯賽,賽後拖著疲憊的身體搭公車,頓覺前途茫茫,回校後就辦理休學。次年重考依舊沒有考好,考上離家頗近的大同工專機械科,學校另行測驗口試後,教務長特別告訴我:「依你的成績可以到許多別的學校,你選大同,一定有特別眼光。」

但其實也就是這裡離家近,學費只有中原的一半,家境不容許我再蹉跎下去,畢業後立刻有個工作也不錯。下學期時,我參加排球隊課後練習,準備回家時因服裝不整和教官吵了一架,我對家人說讀不下去了,他們說隨你便,先當兵也好,我連退學也沒辦理,就在家等當兵。有個小學同學來找我,說如果沒抽去當兵,就去陪他考社會組吧,他願意替我出報名費。我就這樣胡裡胡塗考上師大國文系了。

我有個同樣考上建國初中的小學同學,現在是知名畫家賴武雄,高中讀臺北師範藝術科,小雷驤兩屆,對雷的睿智和七等生的不羈曾作了令人豔羨的描述。賴畢業後分發士林國小,雷因為同學老白也在士林國小,一大串人遂全都聚在一起,包括音樂家徐松榮,畫家簡滄榕,小說家七等生,詩人舒凡等等。

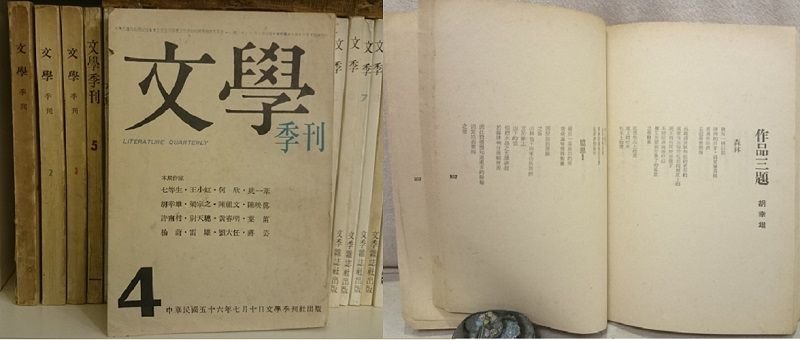

雷驤想拍電影,弄來一部V8,大家都參與了,配樂、劇本、分鏡分頭搞,可惜最重要的資財沒有一個人有,後來不了了之。大家聚在一起,通過言談,從音樂,繪畫,電影,小說,感受到人類文明最精緻的部分。《文學季刊》成形時,七等生較多空閒,負責編務,就把我不成熟的作品登上去,講來慚愧。

傅:老師跟雷驤、七等生算是《文學季刊》最早同人,與其他同人的交往狀況如何呢?老師很能寫,但似乎寫得少,為什麼?這跟您的個性或環境有關嗎?事隔將近半個世紀,現在的讀者恐怕無法想像當時的創作環境,彼時一名年輕創作者想冒出頭,好像只能不停寫不停投稿?

沙:我應該不算「文季」的同人,雖然我也參加了發刊在明星的聚會,面對一堆人,我還是不自在。跟朋友談聊我會輕鬆言笑,可是遇到不熟的一群人,常不知如何措放手足,這也是我很少參加文學活動的原因。

雷驤,七等生,簡滄榕和我常聚在一起作深闢的談論,雖然很多是個人臆度而加以誇張擴散,卻是非常精彩,有些場景到現在還是很懷念,繪畫,音樂,電影,文學便在互相啟發而樹立了自己的格調。當時二十多歲,真正寫得比較勤的是七等生,遭遇的挫折也比較重,而我跟大家談說完理念情節,好像作品就完成了,所以留下很多殘稿。我比較專注認真寫作是在民國七十幾年,父母相繼過世,與生命存活的關係突然緊張起來,文字表涵便成為我和它交通連繫的工具。

(相關報導:

童偉格vs蘇偉貞:在書寫的終結宣告之後,再之後──

|

更多文章

)

除去臉書部落格等電子傳播,單就報紙雜誌,現在要發表小說反而比三四十年前困難,園地越來越小,那能容得下那麼多的俊秀?

沙究(胡幸雄)、雷驤、七等生同 ... 於第四期(左,傅月庵提供)。沙究在文學創刊號的詩作(右,傅月庵提供)

傅:上個世紀八十年代,老師算得上是非常活躍的小說家,一九八七年圓神版《浮生》,一九九一年三民版《黃昏過客》讓人印象深刻,許多朋友至今聚會還時常聊到這兩本很特別的小說。

關於小人物的命運及其窘迫的人生,您常有獨特的觀察視角與筆觸。從《浮生》到《黃昏過客》,我們也可發現老師在敘事技巧力求突破,用字遣詞力求精準的努力。是否談談這兩本小說的創作意圖,或說其所想要表達的東西?

沙:其實我並不太喜歡談說自己已經完成的作品,寫詩很暢快,寫小說很辛苦,完成後像擺脫一件糾纏不清的事情,不太想再去復習,寫完就算了,其他的就由別人去談論。

「樸素心靈」一直是我所關懷的,有些人能夠對別人真誠,善意,吞忍,遇事默默承擔,這就是我說的「樸素」。在他們生活範疇裡,究竟展現怎樣的輪廓?我的興趣在此。有人或許會說:素樸不能成為眾人的道德典範,我卻認為它是最珍貴的,最為貼近「為人」的原型。母親對我們兄弟作情緒性的打罵雖是難免,終其一生我沒有看過她和別人吵過架;士林過港有位親戚,平日受盡媳婦惡待,鄰裡都知道,在媳婦難產時,燒香祈天歸責於己,把剛煮的一鍋飯倒進廁所以示惡行。這些都是我有興趣去深思的,多少是我寫作的一些動力。

此外,我對超現實主義也有興趣,這一主義與其說是繪畫,毋寧說是文學。有所構思,盤旋腦際盡是這樣的畫面,我就習慣以此去表敘我的文字景觀,那種沁人內裡的融合是極度暢情的。

傅:在停筆這多年之後,您似乎重染寫小說的樂趣,其中有何因緣嗎?此時寫作的心情與昔日有何不同呢?

沙:我並沒有徹底停筆,斷斷續續我寫了許多筆記和未經修改的小說,作為宣洩情懷的出口。兩年多前,我回士林探望兄弟,街口繞了一圈,坐在慈諴宮廟門前石階小憩,看到前方戲台前塞滿了俗不可耐的石雕,想起念小學的年代,尚未建戲台,兩棵高大的榕樹分佈左右,整座廟宇是在和諧的空間裡散佈它的靈氣。現在消失的不僅是童年的眼睛,連空氣中也瀰漫一股午後的呆滯之氣。

回桃園以後,想去批判廟宇執事的心安靜下來,我很平順地寫了〈群蟻飛舞〉這篇小說。寫小說當作自我生命的擴張,從理路張羅視眼見不到的綺秀,以此融入真實,長久鈍化了的這種感受彷彿又回來了,我陸陸續續整理許多殘稿,這工作將持續進行。

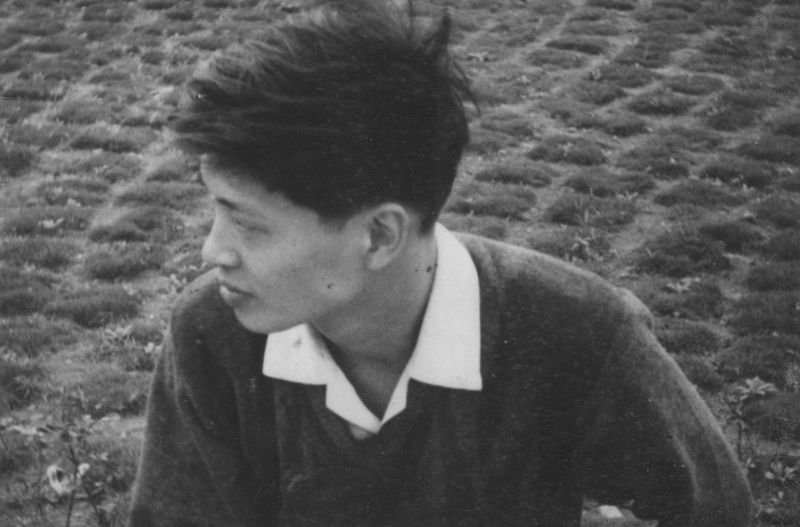

沙究(葉名峻攝)與印刻十一月號。(印刻文學生活誌提供)

小檔案:

本名胡幸雄。一九四一年生,臺北士林人。師範大學國文系畢業,長期擔任中學教師,現已退休。作品曾獲中國時報短篇小說推薦獎、洪醒夫小說獎。著有短篇小說集《浮生》、《黃昏過客》。

本名林皎巨集,文字工作者,文章散見兩岸三地報紙期刊。曾任出版社總編輯、二手書店執行總監,現任「掃葉工房」編輯工作室負責人。著有《生涯一蠹魚》、《蠹魚頭舊書店地圖》、《天上大風》、《我書》等。即將出版新作《一心唯爾》。

(相關報導:

童偉格vs蘇偉貞:在書寫的終結宣告之後,再之後──

|

更多文章

)

(完整內容刊載於《印刻文學生活誌》2015年11月號)