寫作對我來說建立在時間的動靜返覆上,於是,有一個關於時間的解題出現了,初步直覺是,寫作也許可以類似像數論的猜想,好比有一道題我永遠沒辦法解。

創作其實就是解題的過程,無解,才最難又往往是依直覺而寫下的題式,如一眼望之極簡要樸實的公式、定理。

童偉格:我覺得這這次您的小說新作,並不需要對談的對象,因為它本身是一個豐富的獨白體,以獨屬於己的方式,跟自己提出的問題對話。

也因此,作品外的對談,可能不見得會比作品自身,能提供給人更適切的理解通徑。

我猜想,我應該是個提問人,提出座標定位式的問題(也是我自己感興趣的問題)。

就座標而言最要緊的,可能就是這作品與您前一本小說《時光隊伍》的關聯。

簡單說來,這可以說是一部「後《時光隊伍》」的小說。問題是,《時光隊伍》對我而言,很像一則關於終結的總體宣告,不只是在虛構場域裡,敘事者宣告自己生命進程,某種意義上隨往者終結了。

在更深刻的層次裡,那整個虛構似乎也如實表達了,作者對書寫意義已然終結了的覺察。

似乎,方方面面的表述,都透露出對作者而言,《時光隊伍》是最後一部作品了,這樣的訊息。

於是,我好奇的是:那麼,對作者而言,這個「後《時光隊伍》」的書寫時光裡,寫作,或寫作的意義是什麼?

蘇偉貞:是啊,如你所說《時光隊伍》是關於書寫的終結與宣告,這個終結是書寫的終結,再也寫不下去了。

所以寫作是什麼呢?對於《時光隊伍》,寫作就是在寫某些個人,最後將他們綰合為他們命名,一如蒙太奇理論,把單一鏡頭剪接在一起的效果,比每個鏡頭單獨的意義之和大得多。亦即蒙太奇「整體大於部分之和」理論。

《時光隊伍》當時是用了蒙太奇手法,把很多個人、鏡頭結合在一起,這裡面當然包含我先生張德模。宣告一個族性的撤離,書寫意義戛然終止。

基於此,我想切出一個時間點,這個時間點以張德模過世作為切口,《時光隊伍》之內表述的是張德模活著的時光,之外,無他。

但時間並不像我認為的那麼決絕,沒想到德模過世之後,我們居然還能帶著他繼續經歷人世,這裡頭孫子張遠樵扮演很關鍵的角色,樵那雙眼睛是見證、看過爺爺的眼睛,他超愛一切視覺系,是桑塔格〈柏拉圖的洞穴〉裡如攝影之眼般的貪婪,沉迷於事實的單純圖像,一種幽微心理折射,這正是我要做的,讓這雙眼看見原始洞穴裡的連續岩畫,像播放影片,故事被連接起來,人生定格。當他注視,你感覺你們從來沒有離開過。

樵很奇怪,一歲多時他爺爺就過世了,可是他對爺爺的記憶和感情好像他一起生活過,當然有些記憶可能是我幫他建立的,但那個感情……他常常會說「如果爺爺在就好了。」我們倆常去國軍公墓跟他爺爺講話,他會跟爺爺講他的心事,一個靜與動之單行道話語儀式。

換言之,《時光隊伍》寫張德模活著時間,之後包括新作〈套房〉、〈活口〉的《旋轉門:既靜且動》寫張德模不在的時間。

所以你問我寫作是什麼?寫什麼,怎麼寫?是寫作的內核,「寫張德模不在的時間」確立了,接下來,怎麼寫。

這就涉及技巧性、手法,很多作家一輩子就實驗一個技巧,譬如李渝的「多重渡引」概念,譬如海明威的冰山理論,而沈從文則有一個抒情表述等等……。從上述我設立的切入時間點延伸,我腦海有個旋轉門般的畫面,既靜且動,繞轉。

寫作對我來說建立在時間的動靜返覆上,於是,有一個關於時間的解題出現了,初步直覺是,寫作也許可以類似像數論的猜想,好比有一道題我永遠沒辦法解。

是啊,創作其實就是解題的過程,無解,才最難又往往是依直覺而寫下的題式,如一眼望之極簡要樸實的公式、定理。

譬如有名的數論中存在最久的未解題之一,哥德巴赫猜想:任一大於2的偶數,都可表示成兩個質數之和。簡直蒙太奇。

每個寫小說的人,應該都有這麼一道題,所以才有一說,一個作家一生往往只寫一個主題,譬如時間,像你的小說〈我〉裡面句子:「我希望,也能有那麼一次機會,能看見在這個只會愈來愈老,愈來愈接近一個終點的時間裡,有一個人,像是倒轉時間一樣,恢復了過來」,死亡、戰爭、愛情、疾病……有些解下去,有些不。有些半途而廢再續上。

這個公式或稱之技巧性架設好了,這便是我所需要的寫作狀態,是一道猜想讓我能脫離現實的我,要解什麼題呢?

我經常聽到他的朋友說,「張德模不在了,好無聊喔這個世界。」是的,我想解這個題,有一個表面時間和深層時間,在一個既動又靜的時間裡,我想去解它,如何(不)交織運作,(沒)有什麼?

於是我想像了一個既動能靜的旋轉門概念來寫作時間,它旋轉、它靜止,一道道設立了怎樣的關卡。

寫作對我來講就是一個解題的過程,但我並沒有想寫很難的題目或內容,一些我喜歡的小說寫到最後都很從容很自然,像沈從文。

亦是如你《童話故事》裡〈時光所見〉文內引言納博科夫回憶錄《說吧,記憶》所述──「搖籃在一道深淵上晃動,而常識告訴我們,我們的存在只是一道短暫的光縫,介於兩片黑暗的永恆間。」你的導讀是「將短暫無序個人生命,以群體連帶感,剪接成一條潛入死亡的光……與死亡和解。」永恆到如短暫,死亡如生。

童偉格:老師想用最簡潔,最從容的辦法,去解開一個猜想,關於這個他不在了之後的時空的猜想。

這也許是個悖論:他是動態猜想不變的參照,但是他不在了。

那是不是可以說:相對於《時光隊伍》對那將臨之死,從遠至近的緩步確知,對作者而言,在「後《時光隊伍》」的這些篇章裡,寫作才真正進入一個關於傷逝的,更靜謐的傷停時間?

而這寫作(或您說的「解題的過程」)的具體難度似乎是:怎樣在一個他已不存在了的世界裡「銘刻」他?

沒有比死亡更普遍的事了,我自己也沒料到,對於死亡的反應這麼的緩慢,(不是遲鈍,就是緩慢)以致於要好長時間,我才能確定「他不在了」,這種傷逝之延異怪現象,我也不解。

所以,不是「更靜謐的傷停時間」,是「更視覺暫留的死亡時間」,所以,方生方死。無解的猜想題。

因此,每一個寫小說的人,我認為,都有這樣一道猜想題,任何猜想,譬如,我其實想請問,你會不會擔心情節重複?你也說在第一本書裡面就寫完了(笑)。

(童:呵呵,因為那時我沒想到要寫第二本書。我把能寫想寫的,都寫進《王考》了。情節重複我會擔心,我更擔心的,是自己對小說這事的思考重複。)

在拆解的過程,就像剛剛說的,光是要生活在這裡就已經感到精疲力竭了。

啊,一直偷用你小說裡的句子(笑),因此,看似「此仍在」,可怎麼去捕捉、銘刻一個他真實已不存在了的世界?

也許,可舉例,小說家朱西甯過世之後,同業女兒天心快手快腳的寫了《漫遊者》,天文隔了多年後才寫出《巫言》,天文說這是父親離開世界後留下來的禮物。

《巫言》寫貼近生活的「實」況,寫父親在和不在之後的時間所發生的事情,簡言之,寫日常生活,一個靜態的表面時間。但天心的《漫遊者》不斷地漫遊、移動。

二書動靜相嵌,如珍珠母貝錶面與鏤空藍寶石機芯,一起形成立體時間。

旋轉門出現了,二者書寫在這時間的旋轉門關卡中既靜且動,繞轉,而她們懷念悼亡的對象都是不在的父親。

我要做的,也不能說是這兩者的總和,但我想傳達這樣既靜且動的表述。

童偉格:如果從本體論的再製延伸去談,這些篇章好像在證明(也許一個更好的詞是「驗算」)一件事:如果生命是一個維度,那死亡可能只是另一個維度,也許,基本上,是前一個維度的某種鏡像。

這麼說來,有一種書寫,我們比較淺白通識地,把它稱為「悼亡書寫」,然而,這指稱法只說明了最表面可見的維度混淆。

事實上,這種書寫所追求的深切混淆,是層層再製的再製,鏡像的鏡像,直到終究,不存在的被以特別的形式,重新寫入已不在場的存有中。

也因此,悼亡的目的論外,這種書寫規範了自己的本體論,它當然可能,還在追求一個事關自身的,接近不可能達成的理想敘事。

簡單說:也許,悼亡書寫應該以獨特的,獨屬於作者的理想方式,去超越悼亡此事自身。

例如可能,只有「後《時光隊伍》」篇章,能簡潔對應一個獨屬於它的謎面,即《時光隊伍》最後一句話:「倒數計時,歸零。二○○四年二月二十六日晚間十時二十分,張德模下床站成地平線。」

「歸零」之後。「站成地平線」之後。能不能說:看見地平線之後,對盡頭的重新探索才要開始?

蘇偉貞:偉格,謝謝你!對,當我寫下「張德模下床站成地平線」,就覺得是個盡頭完結篇的概念。

只是,目前,私心裡,我還不習慣「重新探索才要開始」,像前頭所說,我的反應這麼緩慢,緩慢到好像還在地平線盡頭。

對談人小檔案:

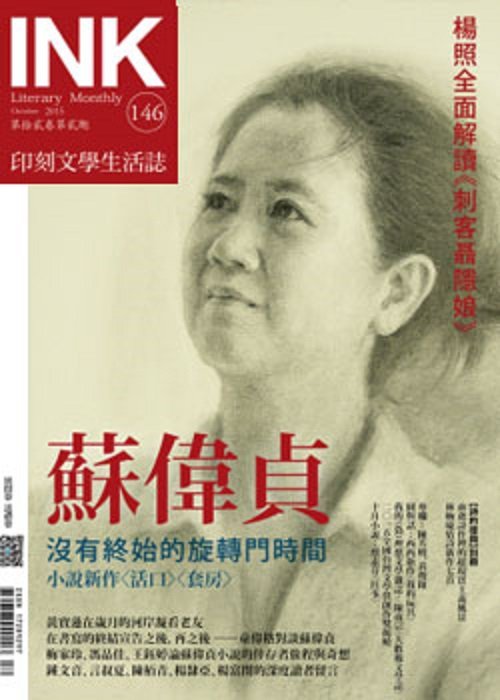

祖籍廣東,降生台南。黃埔出身前砲校中校、日日新租書店老闆之女。知名小說家。現任教於國立成功大學中文系,曾任《聯合報》讀書人版主編。以《紅顏已老》、《陪他一段》飲譽文壇,曾獲聯合報小說獎、中華日報小說獎、中國時報百萬小說評審推薦獎等。著有各類作品十餘種,包括《租書店的女兒》、《時光隊伍》、《魔術時刻》、《沉默之島》、《離開同方》、《過站不停》、《單人旅行》、《夢書》等。以及張愛玲研究專書包括《長鏡頭下的張愛玲:影像、書信、出版》、《魚往雁返:張愛玲的書信因緣》、《孤島張愛玲:追蹤張愛玲香港時期(1952-1955)小說》等。

一九七七年生,新北市人。台大外文系畢業。台北藝術大學戲劇碩士,現就讀台北藝術大學戲劇學系博士班。作品曾獲聯合報文學獎短篇小說大獎、全國大專學生文學獎短篇小說參獎、台灣省文學獎短篇小說優選、台北文學獎短篇小說評審獎。二○一○年《西北雨》獲台灣文學獎圖書類長篇小說金典獎。著作:《王考》、《無傷時代》、《西北雨》、《童話故事》,舞台劇本《小事》。

(相關報導:

作文只剩下華美辭藻、做作假掰,寫作到底要考什麼?

|

更多文章

)