國光劇團屬性

一個國家是否設立國家藝術團體,並非衡量該國重視藝術程度以及國民文化水準的最重要指標。長久以來臺灣的中華民國政府並沒有正式「選」出一個國家劇團。現在的年輕人很難理解,為什麼國家級劇團是附屬於文化部傳統藝術中心的京劇團,而不是臺灣其他戲曲劇團?現代戲劇、舞蹈為何沒有國家劇團、國家舞團?臺灣如果要設置正式的國家劇團,一定是京劇而不是歌仔戲劇團或現代劇場?

國光能成為位階最高的公營劇團,有它的時空環境——包括歷史因素、國家政策與劇場條件。就其劇團屬性,它同時兼具2種身份:

1. 現代重要表演團體。國光劇團演出內容雖以京劇與崑曲為主,從現代表演藝術的角度,任何傳統都兼具現代性與當代性,國光的劇場能量,足以作為現有表演團體中極重要一支。

2. 京劇重要保存團體。國光是保護京劇無形文化資產的劇團,這是政府根據「文化資產保存法」責無旁貸的施政重點之一;國光有幸成為國家供養的戲曲團體,擔負京劇表演人材培養,展演的深層文化意義。

國光的2種身份,前者可視為一般表演團體,後者則受命保存京劇「元氣」,毋寧是它以國家級劇團存在的最主要理由。

舊戲與新戲:國光的營運策略

基於京劇的無形文化財價值,以及國光劇團作為京劇的保存團體,其組織與運作的具體方向有二:

其一,保存與傳承傳統京劇劇目,這是劇團存在的基本使命。

其二、在傳統基礎上新編京劇,讓傳統戲更貼近現代觀眾。

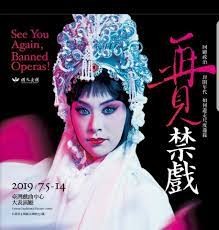

20年來國光王安祈的「兩條腿走路」走得很穩,而且績效卓然,也培養不少新的觀眾。在傳統劇目的保存、整理與傳承、演出方面,國光每年都有傳統戲匯演季(如「禁戲系列」與近期的「鬼瘋系列」等),以戲養人,為諸多年輕演員提供了養成的平臺;在新編戲方面亦頗具成果,每年製作的新編戲皆具號召力,《閻羅夢》、《快雪時晴》、《金鎖記》……等作品都沉澱為國光的看家戲,在當代戲劇舞台形塑了特質鮮明的風格。

國光劇團《閻羅夢—天地一秀才》彩排照。(網路照片).jpg

國光新編京劇必然有許多創新的編導手法,也呈現了跟傳統舞臺不同的演出型式與內容,但新編戲所謂的「創新」,應與「科技化」、「國際化」一樣,是一種創作或製作態度,就如傳統劇目搬演,也不可能原封不動地依照百年前的舊本演出;「傳統」與「創新」、「本土」與「國際」本身就非絕對的二元概念,不能用尺寸衡量「創新」與「科技化」程度,而視舞臺效果隨時調整,不是一味天馬行空,把「創新」、「國際化」連同「科技化」視為國光的京劇未來式。

其實京劇倒也不是不能大破大立,求新求變,但這方面的創新與實驗宜由民營京劇團體去創作,所以民間劇團(如吳興國「當代傳奇劇場」、李寶春「臺北新劇團」或年輕一代的「栢優座」),可以打破各種京劇規範,做各種「跨界」的創新與實驗,但國光劇團就不能隨心所欲,把重心放在新戲實驗性的搬演,以免失去國光以國家級劇團存在的本意。不過,國光在這方面也不是毫無角色,做為公營京劇團,為劇場界扮演京劇元素的補給站與表演人材供應、支援中心。

(相關報導:

高雄捷運中央公園站、桃園國際機場T3航廈都是他的傑作!英國後現代建築大師羅傑斯逝世

|

更多文章

)

國光京劇的國際化

在全球化、國際化的今天,所有的表演團隊有機會走上國際舞臺,絕對是好事,國光也不例外,只是國光致力國際化,有2個前提必須記住:

1、國光最基本任務既是保存京劇,什麼樣的戲碼適合走向國際?一定要科技化才有生路?傳統戲碼、新編戲難道不行?再者,什麼樣才算科技化?主事者亦應了然於心。同樣作為國家級無形文化資產,日本的歌舞伎仍擁有相當大的觀眾群,每檔演出也常一票難求,而在傳統的歌舞伎之外,也有「創新」歌舞伎,同樣能吸引部分觀眾,如果日本歌舞伎走向國際,不知國際劇場界想看的是傳統形式的歌舞伎,還是新歌舞伎?如果國外觀眾看的是新歌舞伎,原因是他們不喜歡傳統歌舞伎?

2、許多表演團隊都想從「臺灣走向國際」,站上國際舞臺,然所謂「臺灣走向國際」的意涵,應包含「國際走向臺灣」,國光的演出不但豐富國內的表演市場,也是吸引國外劇場人、文化人與觀光客的重要演出。相對其他表演團體,在「國際走向臺灣」上,國光其實是站在極有力量的位置。對國外的觀眾而言,在臺灣想看的京劇表演是哪一類型?傳統戲、新編戲還是未來科技式?

保全國光不能畫錯重點

國光團長或某些上級長官,可能看到京劇的黃金年代已經過去,國光面臨生存危機,才會「超前部署」,提出「國光IP × 科技未來式」,而後將減少「不必要」演出,專注發展有前瞻開創性作品、走向國際。國光團長對自己的信念十分執著,認為「創新挑戰何其艱難,但作為國家團隊,享用公部門資源,國光無法迴避」,說得慷慨悲壯,但似乎畫錯重點。

團長這種維護國光的觀念令人擔心,其對「必要」與「不必要」演出的判斷也讓人懷疑。團長或「上級」長官難道沒有想過,正因為京劇黃金年代已經過去,才需要國家成立公營劇團保護,如果單純從一般表演團體的立場出發,企圖從科技化來突破市場競爭機制,國光還會是國光嗎?文化部業務可以包括「發展科技」,國光豈能把「科技化」列為重心?

保護國光最好的辦法就是發揮國光創立的初衷,保存京劇「非物質文化遺產」,而國光就是這項文化資產重要保存團體,並以具體的行動維護京劇文物資產,傳統劇本整理、人材培育與劇場展演,並能帶動民間戲曲演出風氣,成為表演藝術類文化資產保存最佳範例,也因此才需要維持一個龐大的劇團組織編制。即便相關業務經費縮減,只能繼續向上級爭取,同時增加演出票房或尋求外界贊助,也不能因噎廢食,恣意「轉型」,影響最核心的任務。

國光可以做的事還很多

作為國家級京劇保存/傳承/展演劇團,國光的任務乍聽似乎單純、消極,實質上可以做、應該做的事其實還很多,也包含甚多常被輕忽的要務。

首先,包括京劇在內的傳統戲曲維護,重頭戲不是保存靜態的行頭、道具、樂器、文本等文物,而是整套表演系統,這方面要有源源不絕的演員、樂師,戲曲才能永遠呈現。戲曲既然在於人傳,演員是生活在當代的人,身上具有屬於這個時代的獨特感知,所以沒有一齣傳統戲完全不會與時俱進,在某些劇場技術(如燈光、服裝、舞臺)上做調整。演員需要舞臺,代代相傳的新秀要有足夠的表演空間,國光的領導可以從京劇黃金年代的演出生態得到一些啟發,思考是否能有一個固定舞臺,每週有四、五天的演出,可供新舊演員上場磨練,讓觀眾隨時可看到京劇。這個構想並非一蹴可及,難道不是應該努力的方向?

另外,京劇在臺灣人的近現代戲劇史曾經風光一時,因為社會變遷與政治因素,觀眾流失甚多,應設法讓更多人了解、欣賞國光。國光現在演出的觀眾群包括甚多中產階級、婦女和藝文青年,雖然票價不低,仍幾乎場場滿座,但以往國軍文藝中心時代的觀眾不見了,早前看京劇的本地父老也極少走進國光劇場,如何以較平實的票價吸引庶民大眾,是國光保存、推廣京劇的重要方式,不會是「不必要」的演出。

(相關報導:

高雄捷運中央公園站、桃園國際機場T3航廈都是他的傑作!英國後現代建築大師羅傑斯逝世

|

更多文章

)

國軍文藝活動中心已於2021年6月結束對外開放。 (取自國軍文藝活動中心臉書).jpeg