一位年輕醫師無力挽回一個19歲生命的故事

「一位急診醫師在失去一個19歲病人的生命後,奔向路旁。」(An ER doctor steps outside after losing a 19-year old patient.)是圖1相片的標題。在急診室值班的另外一位醫生,拍下他無助地奔向對面的人行道,倚靠在矮牆啜泣的背影;在幾分鐘後,他還是擦乾眼淚,走回工作崗位。這個故事發生在2015年三月,相片與故事出自Reddit網站,然後流傳在網際網路,國內媒體也有報導。

這種場景與故事,才是原汁原味的醫師寫照,只有挽救生命的熱誠(passion),沒有如何生產「績效」的算計。一位年輕醫生在面對病人的時候,不可能去算計如何從治療過程中,創造績效;唯有專注於救人的熱情,才得以實踐職業的意義,以及發揮自我的生命價值。當一位醫生開始在執業的過程中,去算計或煩惱各種績效指標的時候,他原本應該散發的光芒就蒙上陰影。

科學化的決策與算計模型

我們設想另外一種「理性化」的情境,尤其是應用經濟學與管理學的動態決策過程(dynamic decision-making process)思維。理性人的行為準則,是最大化效用的淨現值(價值函數),當前的決策會牽制下一期的狀況與行動,決策者對未來可能面臨的各種可能情境,需事先做好情境分析,進行沙盤推演,預留各種因應方案。如果一個醫生將「理性化」發揮至極致,在面對病人時,會算計對療程的投入程度,還有如何發展人脈網路,如何經營「研究團隊」生產論文…等各種行動之間的成本效益關係,可能產生互斥或互補關係,更牽涉下一期的狀態與行動。

學過經濟學理論的人,都不難瞭解上述的道理,它是一個理想模型,所以,我將它比喻為「理性化發揮至極致」。它屬於行為決策光譜的最右端,最左端就是前面所說,決策動機是人性原汁原味的人本熱情(passion),是救人的信仰(belief)。我相信大家都同意,年輕醫生是處於這個決策光譜的最左端,但在往後的醫界打滾生涯,多少會趨向右端。其中,最嚴重、最明顯的跡象發生在生產論文的算計。

表1:表格說明三篇碩士論文衍生三篇研討會論文(合著者是研究生與指導教授),再由其他七人共同分食SCI論文。(作者提供)

教育部事務官也來「參股」

如果醫生想要量產論文,想要爬升至大醫院的高位,就一定要結識與加入特定「研究團隊」。「研究團隊」會算計發表論文數量、規模、人次,算計保留與延伸多少內容至下一次或其他期刊發表,以及合著者順序要如何安排。而且要順便量產指導的博、碩士生數目,個人與機構得以分食的數量、計畫金額規模、人脈網路規模與緊密度。懂得竅門的人,更要讓政府官員掛名,這是獲得政府委託計畫案的默契,或是為未來的計畫案的爭取鋪路。這是何以量產的「研究團隊」一定包含醫生以外的份子,他負責穿梭、合縱、連橫、交織網絡,更可能是負責經費來源的計畫主持人。

(相關報導:

劉任昌觀點:耗資349萬臺幣動員10人陣仗完成的醫學論文品質如何?

|

更多文章

)

再發揮至算計的極致,就是教育部官員也來「參股」,協助這種毫無醫學背景的教育部事務官,可以順利取得教育博士學位;這是為滿足某些師範大學吹噓培養之教育博士必發表SCI或SSCI論文的上下交相賊政策,只要能搞出SCI的掛名,不需要和教育相關,也不需要和博士論文內容相關。因此,所謂「研究團隊」的官、學、醫、業、公、私校界的鋪天蓋地規模,可以要權、要錢、要職,更可以預留進行投機、舞弊、包庇的揮灑空間。

圖2:《柏拉尼:科學家與哲學家》封面。(截圖自牛津大學出版社(Oxford University Press))

談Polanyi (1891-1976) 的人文信仰

中文版維基百科如此形容:「邁克波拉尼是匈牙利和英國的一位通才。他對物理化學、經濟和哲學都有很重要的貢獻。他認為實證主義給人提供了一種『知』的錯覺,會使人無法達到最高成就。」

Polanyi 在政治或科學政策主張保守主義,強調權威(authority)與信仰(faith)的重要,而權威的正當性建立在它堅守傳統,卻又鼓勵反對勢力的挑戰,權威不停地融入新的異議知識而遵循動態的演化。但很不幸的是,Polanyi 沒有預料到,傳統權威本身可能從事包庇、舞弊、投機行徑,導致權威的演化過程不是自我提升(self-improvement),而是螺旋狀的往下沉淪,導致學術升等與審查沒有反對勢力的監督,僅有匿名審查的操弄與包庇。

因為我被警告自己的行為太大膽,也太囂張,而在「耗資349萬臺幣動員10人陣仗完成的醫學論文品質如何?」文章中,直接挑戰前教育部高教司長,以及毫無醫學背景的掛名科長,所以,我必須先擱置對Polanyi論點的闡述,而持續揭露前高官帶領的「研究團隊」為獲致量產績效,而採取「科學算計」策略的議題。我在這幾天持續追蹤,發現該案件的生產績效更大,我忽略另一篇碩士論文,以及另一篇SCI論文,實際的「研究團隊」規模是13人。

圖3:八人作(2008)、九人作(2009)與八人作(2010)耗資台幣 $349萬。(取自科技部網站)

八人作(2008)、九人作(2009)與八人作(2010)共計13位作者

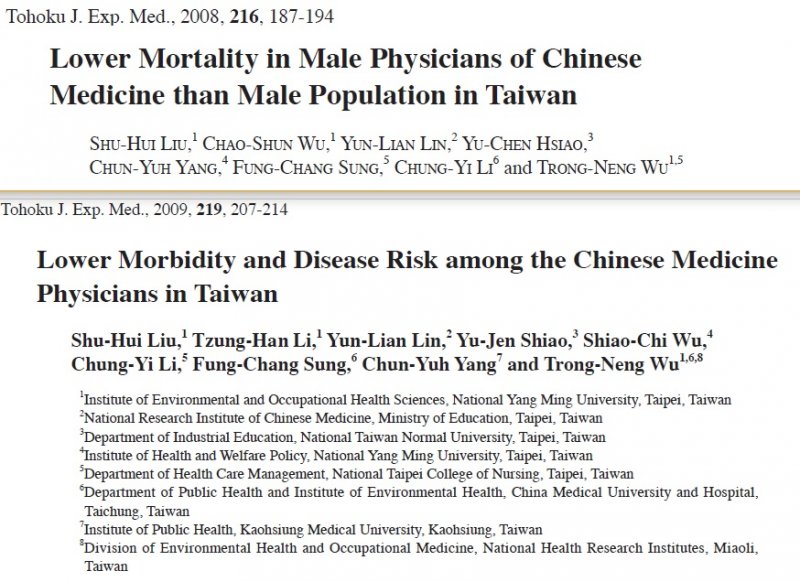

圖3的「中醫師世代的健康效應、罹病及死亡—世代研究(1/3)、(2/3)、(3/3)」為期三年的計畫;耗資349萬臺幣換得三篇SCI論文,他們的標題與作者群呈現在圖4與圖5。圖4期刊是《東北大學實驗醫學期刊》(Tohoku Journal of Experimental Medicine),影響係數為1.287;圖5是《職業與環境醫學》(Occupational and Environmental Medicine),影響係數高達3.745。我稱這三篇作品為八人作(2008)、九人作(2009)與八人作(2010)。

圖4:SCI 期刊八人作(2008)與九人作(2009)的標題與作者團隊。(作者提供)

圖5:SCI 期刊八人作(2010)的標題與作者團隊。(作者提供)

我已經說明過,前二篇作品的關鍵貢獻者是第二位的碩士論文,分別是吳同學與李同學,第三篇當然也是沿襲既有的「研究團隊」量產模式,關鍵作者是第二位的Yu-Feng Liu(劉同學)。三篇碩士論文的題目是:吳同學(2006)「中醫師世代之死亡型態分析」(The Mortality Analysis of the Chinese Medicine Physicians' Cohort)、李同學(2007)「中醫師疾病型態與醫療利用率之分析探討」(To investigate the disease pattern and medical utilization among Chinese medicine physicians)、劉同學(2009)「中醫師世代癌症及死亡之探討─生態性研究」(The cancer incidence rate and mortality among Chinese medicine physicians─An ecological study)。

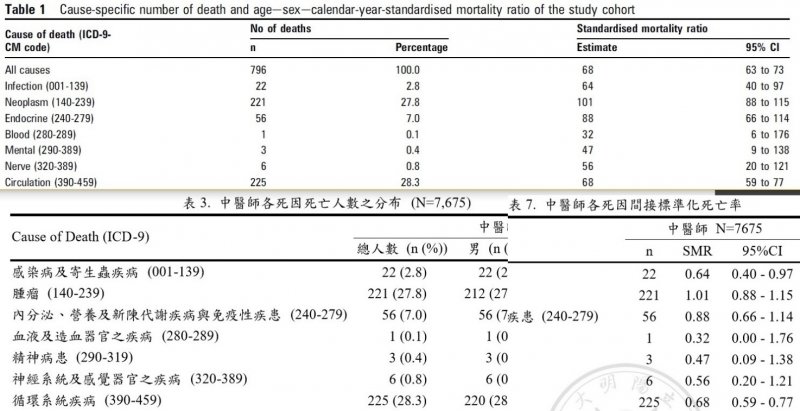

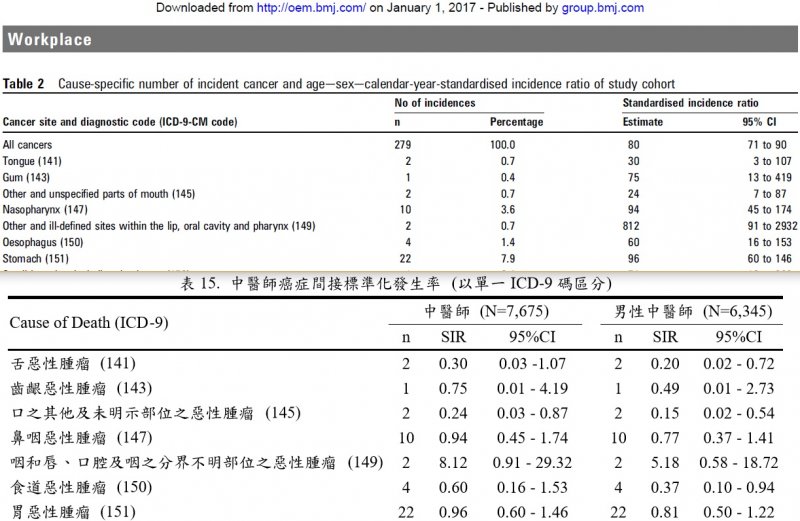

我在圖6與圖7呈現第三篇碩士論文的表3、表5與表15截圖,它們被利用到八人作(2010)呈現的僅有之二個表格:「Table 1 Cause-specific number of death…」與「Table 2 Cause-specific number of incidence…」。

圖6:八人作(2010)的Table 1翻譯自劉同學(2009)碩士論文的表3(p.78)與表7(p.82)。(作者提供)

圖7:八人作(2010)的Table 2翻譯自劉同學(2009)碩士論文的表159 (p.90)。(作者提供)

教育部對疑似學術舞弊行徑的處理態度

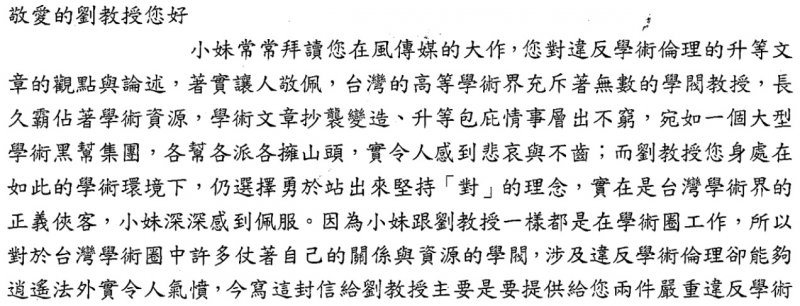

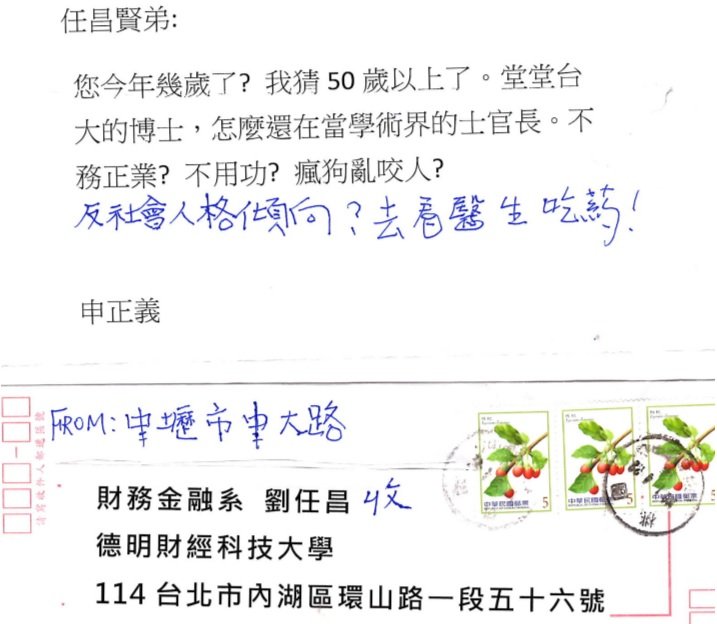

我下次再談八人作(2010)的學術品質,以及這種量產模式如何違背Polanyi (1962) 在〈科學共和國〉一文的精神。最後,我附上我這幾天收到的二封書面郵件,第一封是具名,肯定我的貢獻(圖8),同時附上隨身碟,希望我揭露某國立大學高層官員的疑似舞弊行徑;第二封是匿名,試圖貶損我,也打擊我的揭露行為(圖9)。

圖8:我在1/5 收到的鼓勵信件截圖,附件有舉發疑似舞弊論文的電腦檔案。(作者提供)

除了圖8的信函外,我還接收過其他四個相似案件。許多人是基於對追求真理、正義、公平的信念,而希望我協助公然檢驗與舉證,我在這裡表達幾個看法:第一、所謂的「真理、正義、公平」都是相對的,掌權者(集團)也是基於自己算計的「真理、正義、公平」信念,而從事決策、運作或操弄。第二、從事揭弊或所謂的追求「真理、正義、公平」的行動,一定要付出成本,更要擔負風險。我可能會基於衝動與熱情,而對特定案件進行千刀萬里追;但我也可能算計著已經達到威嚇效果,而去揭發與試探新案件或新領域,甚至可能大幅調整,改從事不同的志業。

但就「真理、正義、公平」的價值判斷,「真理」的相對性成分最低,因為可以透過不斷的相互質問與答辯,讓真理愈辯愈明。再者,我是堅信科技部人文處標章的TSSCI絕對不能刊登與傳遞錯誤的元素,而困擾與誤導我們的後代。我已經為一些案件撰寫詳細、數十頁的指證,但期刊發行單位與當事人所屬的國立大學,卻回應「拒絕調查」或「停止調查」或「經調查未違背學術規範」,卻完全不回應與反駁我公然舉證的書面內容。

我對這些意圖包庇的期刊與國立大學默然,就是無視於隱匿、抄襲與變造的文化元素流傳至我們的後代,就是無視於假造虛偽不實的「偽」巨人肩膀,陷意圖依靠利用的後續研究者於險境。如果我狂追下去,會衝擊當事人的生涯、事業、家庭、服務機構,甚至牽涉背後數十位審查的學者(期刊評審、期刊編輯、系教評會、院評會、校評會、教育部外審委員)。

圖9:我在1/6收到的黑函,我已經收到13封以限時信寄達的黑函。(作者提供)