失學、失去爸爸、3年搬過5次家,他是如何在台灣生活還追求電影夢?剛當完兵的少年蔡定邦是所謂越南「新二代」,他沒有考上大學,卻仍走遍輔大、世新旁聽課程,就希望有天可以圓夢成為電影導演;他人看定邦或許是個「努力上進」的孩子,只是將蔡定邦納入紀錄片《我們在這裡生活》的導演陳怡分,是如此感嘆:「我們可能躺著不動就會有東西來,但他們,是『不得不』……」

6歲雙親離異被送回爸爸家、11歲爸爸過世、12歲被媽媽帶回越南、成年又隻身在台灣討生活,雖然在陳怡分看來蔡定邦就只是個拍電影的「學弟」,「媽媽是越南人」的身份仍讓蔡定邦在台灣的生活有些波折,一面承受台灣鄉親對媽媽的誤解、一面奮力求生。

談起台灣對越南人最神奇的誤解,陳怡分碰過一些台灣人認定越南人就是比較「笨」,一方面她為了拍紀錄片追蹤「靠北外勞」,又看到不可思議的矛盾:「你要找幫傭,他們會說不要找越南人,太『聰明』,要找印尼的,比較笨。」而將蔡定邦這般平凡青年的故事拍入電影,陳怡分希望的便是告訴大眾該撕下標籤,:我們一樣在這裡生活,我們沒什麼不同。

《我們在這裡生活》陳怡分希望告訴大眾:我們一樣在這裡生活,我們沒什麼不同。(公視提供)

「回鄉下大家就會問,你有沒有被繼父虐打?」從小覺得媽媽是「女神」 鄉親卻這樣看越南人

今年20歲的蔡定邦看來瘦瘦高高,隨身帶著一台富士微單眼,採訪當天約在光點華山,旁邊就是他常去看電影的地方,那裡播的大半是他可以細細品味的文藝電影──這樣的少年跟被大眾定義為「文青」的年輕人似乎沒什麼不一樣,只是從小,蔡定邦就知道自己的媽媽是被台灣社會另眼相待的。

蔡定邦從小在南台灣的鄉間生活,他說最快樂的是跟同學一起去挖地瓜、挖昆蟲、尬腳踏車,那是跟現在台北生活很不一樣的地方,人口僅1500的村莊大家都會互相關照。只是這樣的「人情味」也成了蔡定邦不太敢回家的原因,他說:「回鄉下大家就會問:你有沒有被繼父虐打?」

從小蔡定邦就覺得自己爸爸媽媽是世上最帥、最美的一對,甚至覺得媽媽是「女神」,只是雙親離異後蔡定邦被送去爸爸家住,媽媽的越南人身份成為家族禁忌,家長們的戰爭小孩全都看在眼裡:「爸爸說媽媽會離婚的原因是媽媽愛錢自己去賭博,媽媽說是因為爸爸愛喝酒爸爸不顧家。」

雙親離異離婚後蔡定邦被送去爸爸家住,媽媽的越南人身份成為家族禁忌,家長們的戰爭小孩全都看在眼裡。圖為定邦與哥哥(公視提供)

鄉親覺得媽媽就是愛錢愛賭博、就是婚外情偷男人,就連一張去新竹便利商店的發票以能被親戚信誓旦旦說「她一定是去做酒店」,家人也不斷在定邦面前說著媽媽的壞話,就連老師都會這麼講,於是某次媽媽打電話來,蔡定邦決定這麼做:「我跟我媽講一切的事情,阿嬤講的壞話、老師講的壞話……」

甚至連同為越南人的鄉親也會碎嘴,於《我們在這裡生活》紀錄片中,定邦便回憶:

「有次我記得在路上,隔壁家的也是越南人,他騎摩托車過去就說『你媽媽把你丟了』,我流眼淚說沒有這樣子、我去追他車……鄉下人輿論都這樣,我一直很相信媽媽,他們怎麼講我都會在他們面前點頭,但我覺得媽媽一定不是這樣的……」

一邊旁聽一邊打工的電影夢:我如果是在一般家庭,我一定也選擇考大學

媽媽確實沒有把蔡定邦丟掉,當爸爸在他11歲過世時,在新竹開店扛下數百萬元債務的媽媽便毅然帶著所有孩子回到越南:「她對我們是完完全全扛下來,骨肉她是沒辦法割捨掉。」

只是終於回到媽媽身邊的定邦並沒有過得如想像中幸福,他在12歲那年失學,之後在越南過著一段所謂「虛無縹緲的日子」:「後來到14歲我自己照顧弟妹,那時候經歷是很孤獨的狀態,每天活在一個……照顧完弟妹、沒辦法跟他們溝通,他們才3–4歲,我就看電視、耍廢、放空、去公園散步,完全沒有任何人可以跟我有相處……媽媽那時候還在工作,我感受到強烈的孤獨。」

他在12歲那年失學,之後在越南過著一段所謂「虛無縹緲的日子」(盧逸峰攝)

媽媽也背負沉重的經濟壓力,常跟孩子說要跳樓,還未到越南前她就真的在新竹差點跳一次,但她也會告訴孩子自己想通了:「有這麼多可愛的小孩在我身邊,我幹嘛跳樓?」

在這般生活中,電影意外成了蔡定邦的救贖。他說自己從小喜歡看電影,在越南那段時間也非常喜歡看電影,小時候覺得電影很難、剪接邏輯一定很難,只是後來15歲看了侯孝賢的《悲情城市》,他頓時被長鏡頭的魅力深深吸住:「我也要拍!」

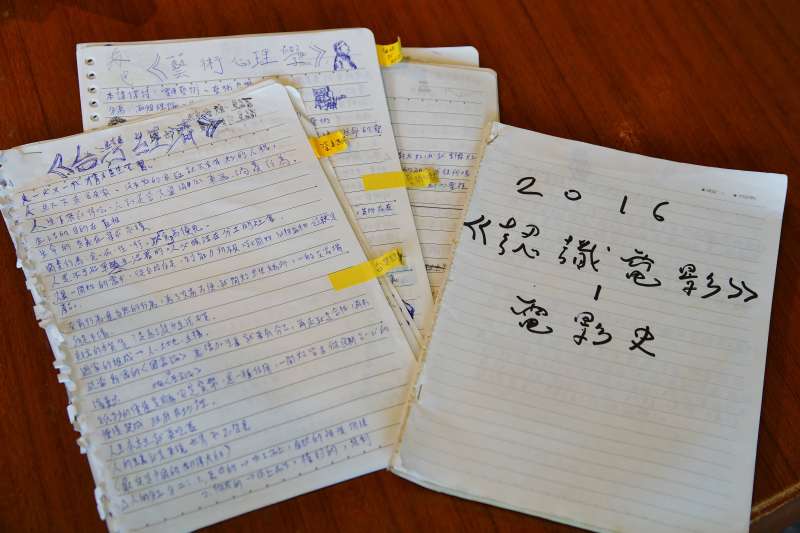

那時候的蔡定邦還不懂台灣歷史、不知道什麼是二二八事件,只是後來回到台灣的他如同海綿般瘋狂吸入飽飽的知識。他首先在網路上找課程,自己聽了電影史,包括法國新浪潮、義大利新寫實電影等,後來又覺得該接觸社會議題才能拍出好電影,他走訪宜蘭南方澳拜會宜蘭縣漁工職業工會創辦人李麗華、拍下印尼漁工在台灣的故事,又自主四處去聽講座,認識了或許很多台灣年輕人也未必知道的白色恐怖受難者陳欽生之生命故事。

小時候覺得電影很難、剪接邏輯一定很難,只是後來15歲看了侯孝賢的《悲情城市》,他頓時被長鏡頭的魅力深深吸住:「我也要拍!」(盧逸峰攝)

後來蔡定邦又去世新廣電旁聽電影攝製實務,他沒有學歷,但仍想一堂堂課跟著。談起聽這些課也無法得到大學學歷的事實,定邦這麼看:「我如果是在一般家庭,我一定也選擇考大學……我滿幸運的是我跟著我媽,我一開始也沒辦法接受我沒有學歷,其實也有同學勸我說考同等學歷再考電影系……」

於是,蔡定邦一邊打工兼差一邊賺取生活費、一邊奔波校園與各地講座甚至社運團體抗議行動,回首這一路他覺得最寶貴的是結識「同溫層」,在他看來台灣人是優秀的:「我還是有遇到很厲害、很主動的那種高中生,他們對哲學、社會學、對心理學電影都很感興趣的。」

回首自己的青春,蔡定邦覺得一切都是創作的養份,他說:「你們可能會覺得這個經歷是很痛苦、很繁瑣的經歷,但我一直很感謝這經歷,讓我一直有跟別人不一樣的東西、存在方式、活的方式,我的創作會跟人有所不同,這才叫創作,不是那麼單一跟大家討論校園問題或青春戀愛……」就連半工半讀瘋狂趕場的日子、3年搬過5次家的生活,蔡定邦也是覺得對學習有幫助,如果一天過得忙一點,就比較有動力把握時間。

(相關報導:

越南單親媽賣菜看見台灣奇蹟:丈夫驟逝她悲痛住院 雇主竟說「現在換我照顧妳」

|

更多文章

)

拍下新住民奮力求生身影:移動的人,在母國本來就是比較有勇氣的人

談起將蔡定邦是否有比台灣年輕人還「積極」這點,導演陳怡分這麼看:「可能有很多老師會抱怨說外國來的學生都很積極、台灣學生都不發問,但這是相對的事情,會願意出國離開自己環境的人本來就是比較積極,我們拍這些移動的人,在母國本來就是比較有勇氣的人……當然定邦有定邦的焦慮,他沒有像我們這樣按步就班,我們這樣按步就班會怠惰、我們躺著不動就會有東西來,但他們是『不得不』。」

在導演陳怡分看來蔡定邦就是個「學弟」,她也看到定邦的困境:「他沒有像我們這樣按步就班,我們這樣按步就班會怠惰、我們躺著不動就會有東西來,但他們是『不得不』。」(盧逸峰攝)

於《我們在這裡生活》,陳怡分拍下從越南遠赴台灣結婚的女性、來追夢的年輕人,在陳怡分看來異鄉人其實跟台灣人一樣,他們會因為交到知心朋友而開心,會因為無法回家而想媽媽,買東西太貴會想殺價,回越南也會想帶上大量伴手禮給好久不見的親朋好友,唯一不同的或許是因為「越南人」身份被貼上標籤,還有因為語言與經濟必須加倍努力。

談起最難以接受的、台灣人對越南人的誤解,陳怡分分享,過去她有個同學說:「台灣知識份子如果不生小孩,新住民會爆炸,未來我們會被他們統治,很可怕。」陳怡分說當時她整個傻眼到不行,或許那同學是覺得新住民比較「笨」,但一方面她為了拍紀錄片追蹤「靠北外勞」,又看到不可思議的「比較」:「你要找幫傭,他們會說不要找越南人,太『聰明』,要找印尼的,比較笨。」

在陳怡分看來,她比較不喜歡的是部份台灣人的「優越感」,這些人可能在勞動關係上被剝削、進而去剝削其雇用的移工,而拍下《我們在這裡生活》,她希望的就是讓台灣人認識其實離這裡很近的越南,然後去思考:「大家平等對待彼此,你是人,別人也是人,大家都把自己顧好一點吧。」

「大家平等對待彼此,你是人,別人也是人,大家都把自己顧好一點吧。」(盧逸峰攝)

往後的蔡定邦能否真正圓夢成為導演仍是未知數,只是蔡定邦說,在某位旁聽的大學教授看來越南經濟正在發展,一如台灣侯孝賢拍下《悲情城市》那時碰上的經濟起飛──或許越南的資本很快將成為文藝的土壤,而導演陳怡分也拍下逐步改變的越南,年輕人到台灣未必是缺錢而是想追夢,例如來學電影的蔡定邦、受媽媽要求來台灣「見世面」的陳文進。

公視新南向紀錄片《我們在這裡生活》將於2019年6月27日晚間10點於《紀錄觀點》節目播出,《公視+》OTT影音平台同步上架免費觀看連結。