國民旅遊的基本定義為一國國民在自己的國內所從事的旅遊行為。依各個國家的經濟發展情況的不同,其旅遊目的也會有些差異。大多數國家的國民旅遊模式仍以觀光、購物、遊覽、旅行、休閒、遊憩、渡假等的安排為主。以我國而言,國民旅遊一般定義為「凡於中華民國境內所進行的旅遊活動皆可稱之,包含外國在台人士與中華民國人民皆屬之」。並依據交通部所頒定之旅行社管理規則第三條說明:旅行業區分為綜合旅行業、甲種旅行業及乙種旅行業三種。所有旅行社均可辦理接待本國旅客之國內旅遊、食宿、交通及提供有關服務(一般即稱為國民旅遊)。

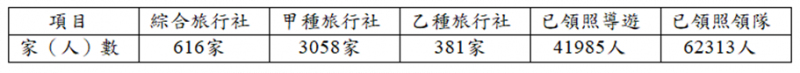

原來台灣的旅行社在公司業務內完全從事或附帶從事國內旅遊者,並不多!但是在國際經貿及情勢變化大的環境下,各國都開始重視在地經濟及當地消費的提振賴以平衡國內發展時,近年的國內觀光旅遊也倍受政策激勵和民間重視!同時,加上各國來台旅遊人數持續的增加及幾年前因應暴增的大陸遊客來台旅遊,使各地方政府均加速建設交通和旅遊接待設施,也加強各地旅遊美景的復舊、維護和興建和社區重生,更刺激了旅行業者和觀光設施產業紛紛投入做國民旅遊的業務,成為大家趨之若鶩的熱門商機。我們可以從旅遊業的幾個數字來做觀察指標,分別以觀光局(2019年2月28日)統計資料為準!旅行社家數(含總公司、分公司)及專業人力變動情況來看都是微幅成長,如下統計:

旅行社家數(含總公司、分公司)及專業人力變動情況(取自觀光行政資訊網)

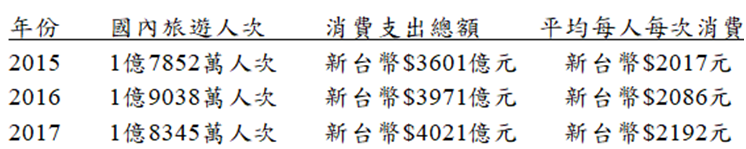

同時我們也根據連續三年國內旅遊的人數和人均消費統計來了解: 我們即使在惡劣的國際情勢和疲弱的外交政策引導下,國人和觀光客在台灣進行購物、渡假及體驗多元豐富的國內旅遊仍然能受到歡迎!特舉數字來說話(如下表):

連續三年國內旅遊的人數和人均消費統計(取自觀光行政資訊網)

從過去三年國內旅遊的相關成長數字看來,雖然只是小有調升,但可以發現:台灣的旅遊真是麗質天生!還是引起廣大遊客的青睞。觀光旅遊業及廣大的台灣民眾只要再朝「顧好接待服務、維持穩定品質、提升專人素質、營造安全旅遊環境及輔導業者正規經營」等方向努力,應該就已足夠產生經濟規模,創造龐大經濟收益,拉平城鄉差距,活絡地方財源!

以台灣總面積只有3.6萬平方公里,實際可用面積才1.2萬平方公里來看,況且又是四面環海的海島地形,卻居住了2300萬人口,不但顯得壅擠而且還容易彼此競爭、同行相忌,造成社會的不和諧!因此我們不得不承認,需要向列入小而強盛,高度依賴觀光旅遊業的國家和地區來學習,如: 馬爾他、克羅埃西亞、希臘、冰島、泰國、牙買加、摩洛哥、香港、黎巴嫩等,這些國家僅依賴人文歷史和自然風光就能賺取龐大觀光財。像我們已經是處在沒有礦產資源又不許汙染環境的條件下,卻又不重用良好的國際關係、豐富的歷史文化背景和多元豐富的自然景觀來發展觀光,使得我們觀光收益在GDP的比例只佔1.8%!而小小的馬爾他,其實也不過是地中海旁的小國,卻因全民心中真正有觀光!所以他們僅是以天然的地中海景觀和過去的歷史遺跡就賺到的觀光收益占GDP的15.1%,高居第一位!

(相關報導:

余宜芳專欄:觀光客的烤鴨與小籠包

|

更多文章

)

台灣小吃、夜市文化獨步全球,是外國觀光客喜愛到訪的重點,但觀光收益在GDP的比例只佔1.8%。(資料照,交通部觀光局提供)

觀光旅遊產業在政府列為重要經濟支柱產業及擔起百行百業的火車頭任務後,每年都有明確的觀光推廣主題和執行目標。影響所及使得兩岸旅遊曾經盛極一時!其中在2015年度來台人數突破千萬,達到1043.9萬人次,更創造龐大的觀光收入達4589億元。促使國內興建國際級渡假飯店、商務旅館、背包客旅宿、民宿,甚至觀光農場的更是風起雲湧,致使觀光旅遊產業的投資總金額已勝過外移的傳統產業,我們更整合農業、製造業和觀光服務業三者,綜合稱之為6.0產業的齊頭並進!而創造的服務業就業機會也快速成長!全球就業人口直接間接投入觀光旅遊的人數,根據世界經濟論壇所發佈的「2017旅遊業競爭力報告」指出:全球旅遊業總收入已經佔全球GDP的10%,也就是意謂著全球每10份工作中就有1位是從事觀光旅遊業。其所造成對國民生計和社會生產力的影響已經十分嚴重, 不可以再被忽視了!

因此,許多原來專作國人出境遊及接大量國際遊客INBOUND業務的業者,發現全球市場的過度競爭及國際間的政情變化,使得前來的觀光客國籍、旅遊方式與型態上都有所轉變,遊客總量雖有增加,但實質收益卻是有限的。檢討過去四年來因為消費力強的團客銳減,旅客停留天數縮短,且搭程廉航來的自由行背包客越來越多,當然造成觀光外匯收入的連續下滑。 此時, 更進一步體認到國內旅遊已不論是個人遊客,還是公司行號的員工獎勵旅遊,甚至教育部鼓勵的國中小學校外教學等都對旅遊休閒和增廣見聞等之規劃更為積極,並讓民眾開始接受而將之變成生活中的必需品。

其實從配合2001年開始的周休二日,2003年開始推出的國民旅遊卡,都已經提昇了國內渡假的人數,各風景區和主題樂園與飯店旅宿業的行銷重心也大部份轉向國內民眾,使得那時起國內旅遊人次加速膨脹。檢視當時的制度在不影響全民福祉、國家建設經費和兼顧觀光產業發展下,國民旅遊卡實質上是被稱為「加班費卡」,乃是以公務人員14天的不休假加班費來補助觀光產業的。近年國內工商界在一例一休制度下,更為重視員工的休閒活動。並在經營理念中注入了:員工福利可以安排休閒渡假!發現對提昇工作效率和舒壓充電有相當重要的影響。自此,企業紛紛把員工的獎勵旅遊、企業間的會展推廣和專業交流也朝向以國民旅遊方式來規劃設計,因此國民旅遊在各行各業及民間組織中都已經被充分利用和推動,而觀光產業和旅行社業務中更是由附屬地位,提昇到相當重要的必要地位。

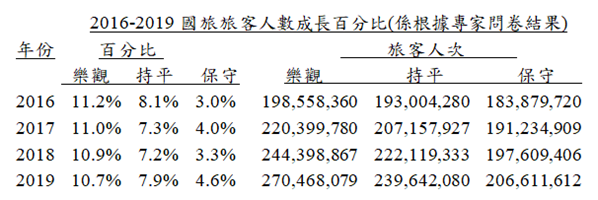

目前,許多旅遊業者已經卯足全力將國內旅遊列入重要發展的業務範圍內,其中綜合及甲種旅行社也爭相成立了國內旅遊及觀光部,希望能與政府政策和觀光年度目標契合並且在這個業務上獲得豐厚的營收利潤;更希望於南向國家、國際遊客及大陸遊客更加大來台旅遊人數之際,能馬上利用已成氣候的國內旅遊資源(包含與航空公司、遊覽公司、飯店、景區、特產店的關係及培養出的專業導遊及領團人員),而在國內旅遊市場也爭得高的佔有率。根據交通部觀光局在105年所做的「觀光產業人才供需調查」研究案的期末報告書,很明確的將各項觀光產業在未來四年中預期達成的指標予以估算並將國民旅遊可產生的效益也根據過去多年的平均成長數據來做基礎而進行了精準的分析。其中,專家問卷有關國旅部份統計旅客人數成長百分比與人次資料整理如表,2015年國旅旅客人次為178,524,000,顯見在統計預估上希望維持穩定成長!

(相關報導:

余宜芳專欄:觀光客的烤鴨與小籠包

|

更多文章

)

旅客人數成長百分比與人次(觀光產業人才供需調查,105年)

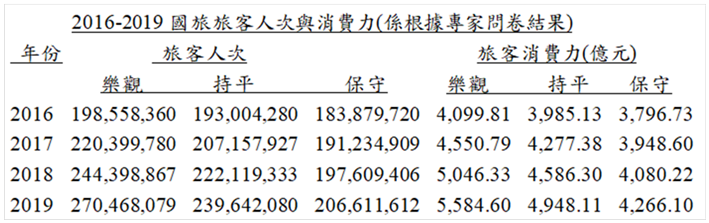

近幾年國旅旅客人次以及消費力(觀光行政資訊網與觀光衛星帳)

根據統計,2016年國旅旅客總體樂觀消費力(消費支出)為4,099.81億元=2,064.8元/人次,總人數則達198,558,360人次。從上面實際產生的數據和研究報告中預測推估的數字來比較,差距是有的!如資料顯示2017年國內旅遊人次為1億8345萬人次,與2016年相比減少約3.6%。但是國內旅遊的產值卻達4021億元,比2016年的3971億有成長1.2%。顯示出以2015年以前的數字做計算基礎,已跟實際發展的種種情況有偏差,而這落差的因素才是政府應該深入探討的!絕對不是拿出國家經費來做些「頭痛醫頭、腳痛醫腳」的短暫性舒緩惡化的補助旅遊方式就能改善。

根據營收產生的項目和國內旅遊消費的習慣轉變,使經營國內旅遊的業者都投入更多心力在做行程內容的開發與創新,也花更多心思在培養專業領團和導覽人才,使得IN-BOUND來台收益減少下,國人的國內旅遊卻仍在成熟而穩健的往前邁進。在業界可以清楚的看到大家的努力:這些為以專業轉型及跨足經營國民旅遊的業者們,在業務上比以前更多元且更團結,不斷強化服務的技巧和飯店、遊覽車、景區、觀光工廠、觀光農場等不斷的進行媒合和互補拉抬,整體經營方向與合作氣勢上絕不落人後的!甚至有綜合的或以網路架設外語平台來面向國際遊客和國內自由行的遊客。業者咸認為以經營國民旅遊經驗者來做為國際人士來台旅遊業務,更能駕輕就熟!更能展現給遊客深度旅遊台灣的服務水準,也更刺激國民捨國外旅遊而增加國內旅遊的興趣。同時,目前業者也將國人的國內旅遊與其他國家遊客來台旅遊的市場的操作及接待方市和商品特性都有所區隔!另外,風評好壞也關鍵在導遊與領團人員的專業水平!如何能讓來訪的賓客有被尊重與了解的感覺才是最重要的。

若說要台灣理性分析與回顧過去的觀光旅遊發展過程,應首先排除政治考量,回歸過去多位政壇領導所提出的: 要建設臺灣成為「快樂的旅遊目的地」和「重視豐富生態的綠色矽島」!因此把國家經費拿來作為補助少數有旅遊機會的人或從事自由業及退休銀髮族或有錢有閒暇的少數人去國內各地享受旅遊,是非常的不公平與沒必要。更何況台灣的旅遊業是被政府嚴加管理和高標準要求的行業,政府主管單位口口聲聲要求要給旅遊消費者正規、合法、專業的旅遊服務,且完全保障權益的旅遊享受!現在卻以補助、鼓勵的方式縱容百姓個人可以自行安排旅遊,不必珍惜生命安全及權益保障!也可透過民間團體來安排去申領補助,而忽略有三張執照且繳保證金的正規旅遊業。實在讓人啼笑皆非!本末倒置!

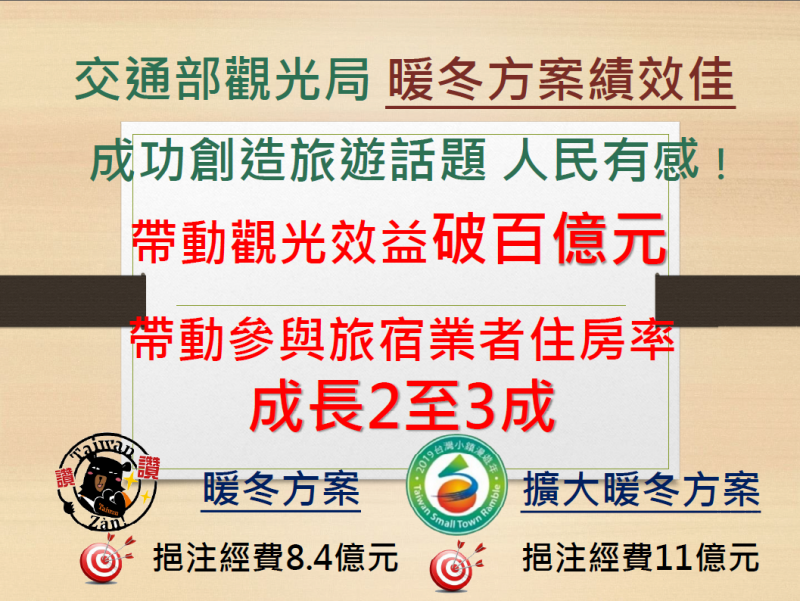

再說若從全國民眾都可享受的理念來看,一則上班族並無隨時渡假的自由;軍、公、教、警、消和大眾交通公司的工作人員也都沒有可隨時請假渡假的權利,而他們都是維持國富民強的中堅份子和絕不逃漏稅的納稅義務人,當看到此政策時更是情何以堪!又請問: 自花蓮地震後的花東旅遊補助、去年大選前的南部六縣市補助、暖冬補助、銀髮族補助和青壯旅遊補助等等方案,所花的經費有產生幾倍的實質回饋嗎?反而造成更多漏洞及弊病的發生,審核和撥款的機制也出現問題而產生民怨…況且也排擠到其他建設經費的預算額度編列!

總之,這類補助旅遊的計畫還是讓百姓自己的錢去花在不同行業!使該行業營收亮麗!然後造成各地方稅收增加,各相關企業形成短暫性榮景!讓台灣經濟成長數字得以粉飾而變美麗!再感覺觀光旅遊業總體收益有加持GDP?而實際仍都是百姓薪資所得與口袋的錢在這塊土地上流來流去,重覆計算!感覺像是個騙局,混得過一時而已!

交通部暖冬補助成效,不過作者質疑「所花的經費有產生幾倍的實質回饋嗎?」(取自台灣觀光粉絲團)

如何讓台灣的觀光旅遊振興繁榮?讓我們先了解旅遊遊客的心態和需求。經研究往往有三種主要的成因,第一為滿足好奇心,第二為追尋歷史軌跡、緬懷歷史遺跡,第三則為體驗與感受異地文化與特殊風味。根據上述的許多資訊和國際的評點可以看到:真正使得台灣觀光無法突破與爆量的原因存在有以下問題:台灣近年來觀光國際化腳步停滯不前、建設和科技運用在日常生活上的技術延宕、政府決策和執行方向不符合民意、全球旅遊客人的眼光忽視台灣的存在、國家在旅遊發展上的定位不明確、可以讓遊客難忘或追求的旅遊內容不足、目標觀光客招攬市場有偏差等。

而最讓人深思的是2017年號稱來台外籍客達到1565萬人次,是10年前的2.8倍!卻為什麼觀光外匯收入較前一年短少267億元?真的要痛定思痛!好好利用在過去經貿鼎盛時期打下的基礎,累積的國庫豐厚資本和所建立的廣大國際友誼,來參照前述那些國家小卻賺得豐厚觀光財的做法!建議未來可持續檢視和觀察可以努力的項目有:應積極為台灣做好更先進的基礎建設;把從十七世紀開始就涉及多國在台統治過的、建設的、能讓遊客追尋及懷舊的歷史文化復舊再生;應該對稀有的地球資源保育和天然生態進行積極的維護與管理;更加強對旅遊設施和觀光產業專業人才的養成教育和精緻服務人才的培育;給相關行業及觀光旅遊業輔以優越的科技管理技術和經驗傳承;連結現代科技、雲端通訊、資料庫及大數據分析,並與行動通信、穿戴工具等等優勢互為應用;加強建置並拓展全球正夯的智慧旅遊。

當在全國上下都一致熱愛這塊土地並重視與全力投入下,相信國內旅遊絕對可以成為台灣的主流經濟!不但引發國民自主性的選擇在國內旅遊,也帶動外國遊客和鄰近國家民眾都首選以台灣旅遊為主要休閒目的地。則台灣成為觀光利國的經濟大國也就指日可待!!!

(相關報導:

余宜芳專欄:觀光客的烤鴨與小籠包

|

更多文章

)