政府說「核廢料是萬年不滅之毒」、「核廢料無處可去」,究竟真相如何?

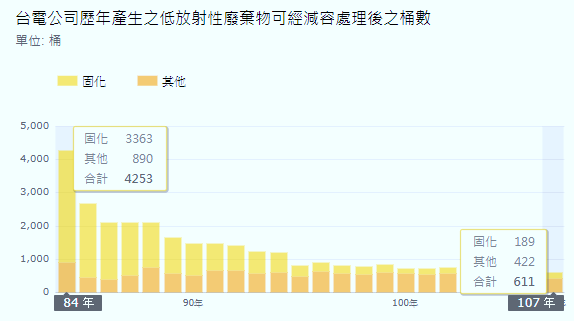

首先:核廢料泛指具有放射性的廢棄物,其來源含:發電、醫療、農業、工業與研究等領域。我國特指發電後的核燃料棒為高階核廢(又稱「乏燃料棒」、「高階放射性廢料」;簡稱「高放」);其他核廢料則稱為低階核廢(簡稱「低放」)。低放來源包括:沾染到輻射物的防護具或工具或耗材、醫療用藥等;把我國累積至今所有低放(含醫、農、工、研、發電等)用水泥封存後裝在貯存桶中即可安置。絕大多數低階核廢在100年內就回到自然輻射背景值,屆時可當成建築廢土處理;少數(如:鈷60等)則約300年才回到自然背景值。而經過台電發明的減容技術,我國每年產出低階核廢已減少體積至民84年的14%,舉世聞名。

經過減容,我國每年低階核廢產出總量大幅減少。(作者哥吉拉提供)

再談高階核廢,其處理過程是先從反應爐中取出發燙的乏燃料棒,置於循環冷水池中冷卻5-10年降溫,之後放入不鏽鋼與混凝土製成的乾貯桶中,於室外自然對流冷卻或再利用,安全而不汙染環境。我國現時累積的高階核廢約兩萬束,因地方政府不啟用乾貯,只能放在冷卻池中,無法做進一步處置;而反核團體更高調宣傳「燃料池爆滿」,試圖營造核廢很多又無法處理的假象;事實上,台灣所有高階核廢堆不滿一間30坪大小的4公尺高房間,就算放入重達120公噸的混凝土乾貯桶封存,僅需約7公頃土地= 0.07平方公里就可處置,約新北市八里垃圾掩埋場(約27公頃)的三成面積;加上低階核廢場,也只需約26公頃就可處置所有高低階核廢料;而台灣現有四座核電廠廠址約1100公頃,完全能提供乾貯所需土地;當今政府一再宣傳核廢料無處可去,莫非是拿假議題唬弄台灣百姓?再者,考慮臺灣「一年」的燃煤發電將會產生大量有輻射性,體積約等同5~7座台北一零一大樓的煤灰!相比之下核廢料實在太少了。

又,根據台電統計,台灣三座核電廠共六部反應爐營運至今發電約14000億度,每束核燃料發電約7000萬度電;而2018年全國用電量約2644億度電,亦即我國平均每人年用電達1.13萬度電,80年的個人總用電量約90.4萬度電,也就是說:人活80年用電100%由核能提供,將產生0.013束高階核廢,等同4.2公分*15公分*15公分的金屬塊(約1公升,含低輻射金屬結構),依現有技術將其放入有冷卻監控系統的防護層,約30公升左右體積即可安全無污染地放在自宅中;若非現行法規不允許私存核廢,則反核人士常講的「核廢料放你家」,在技術上完全能做到。誠心建議反核人士應積極主動修法,推動私宅貯存,才能把核廢放在擁核人家裡。

(相關報導:

王伯輝觀點:2025全面廢核法案通過後的幾個諍言

|

更多文章

)

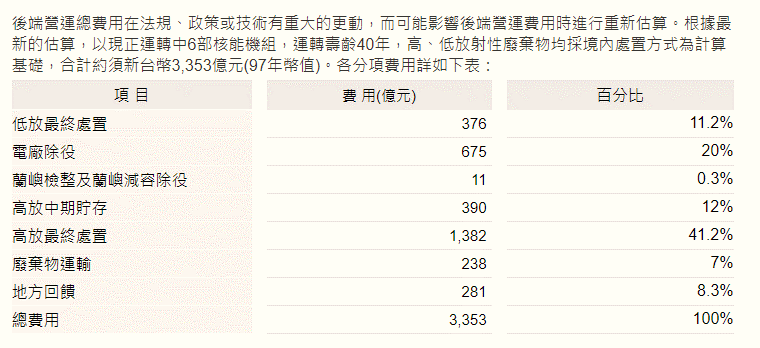

再考慮處理費用,乾式貯存被歸類為中期處置,根據各國經驗,只需390億元即可做到三座核電廠的乾貯與管理,甚至不到最終處置的30%(參後端基金官網);就安全性上,乾貯是國際間公認安全又便宜可靠的高階核廢處置,美國能源部DOE甚至回覆網友:「乾貯是安全又近乎可永久性處置高階核廢的做法」,美國現有約70個乾貯場營運中,全世界約有百多座乾貯廠營運中。反核人士說「沒有最終處置就不該用核」,這論點明顯與世界現況不同。而既然美國與其他國家都能採用室外乾貯,為何我國堅持不太必要的室內乾貯?這除了要花錢建造乾貯建築,還要全天候開空調降溫尚有餘溫的核廢,明明可室外自然對流降溫,卻要花幾十年冷氣費用,豈非大大的浪費民脂民膏?反核人士宣稱要增加1400億核廢處理費,其部分就來自於此!

室外乾貯費用390億,僅最終處置費用的三成不到。(作者哥吉拉提供)

若討論最終處置場,美國有尤卡山作為永久貯存,此外芬蘭、瑞典也在建造最終處置場。最終處置場可設置在遠離人煙的地下300~500公尺處,為何要擔心在多層防護中不會外洩,一般人一輩子不會碰到的固體廢棄物?難道核廢會半夜爬出來say hello?至於問最終處置地點在哪?根據經驗,一但公告就會引起特定人士煽動抗議,試問:人家瑞典國民能理性討論接納核廢貯存,是否這才是解決問題的態度?

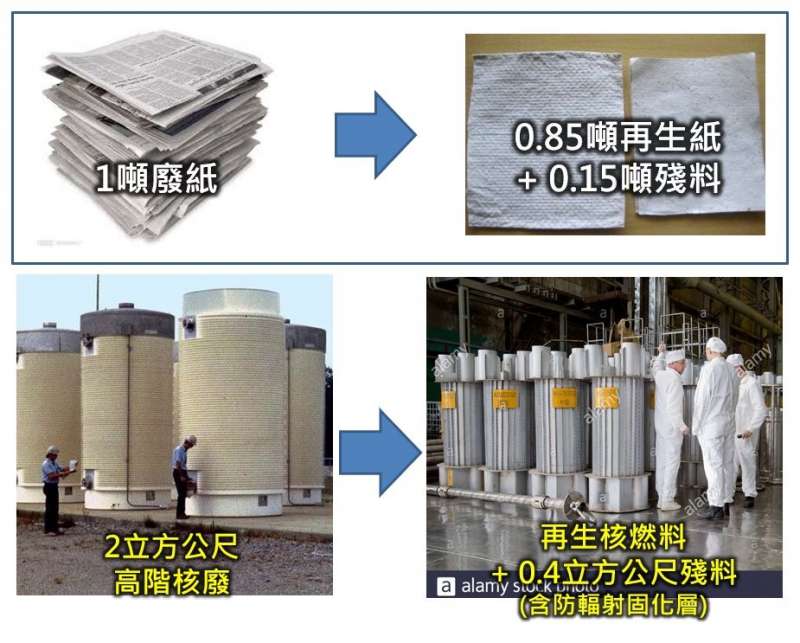

反核人士又說「核廢料不是量有多少的問題,而是萬年不滅的問題」,這也是有問題的說法。高階核廢並非不能再利用。世界上超過10個國家曾將其核廢進行再處理,高階核廢約90%是天然既有的鈾238,屬於a衰變物質,雖半衰期長達萬年,卻不難阻隔所釋放的輻射,分離後甚至可當低階核廢看待;高階核廢再處理最主要就是要把弱輻射強度的鈾238與超鈾核種(包括:鈽239等元素)分離,將可用的元素再做成核燃料棒發電,根據國際原子能組織官網資訊,法國就有17%用電是來自於回收再生的核燃料。至於高階核廢再處理後剩下的殘料,包含一些輻射較強但半衰期相對短的非超鈾人工核種,例:銫137,其半衰期達30年,在核廢中含量稍多(6%),因此常用來作為輻射汙染判定的標準,而某些人工核種(例:碘131)甚至只有數天半衰期(換言之,高階核廢在冷卻數年後,其輻射強度將衰減許多)。而再處理後的殘料用玻璃固化法隔絕輻射,體積約減少為原本核廢的20%,相當於一公升的牛奶瓶縮減為兩瓶養樂多罐。考慮到再生紙也有10~15%的廢料產出,核廢再處理後留存殘料也屬合理。更重要的是:高階核廢再處理後的殘料的輻射也大減,約1000年內即回到自然值(接近天然鈾礦輻射強度等級),何來的萬年不滅?距今一千年前是小說神鵰俠侶背景的北宋時期,何來超越人類歷史尺度?反核人士愛講「再處理後的核廢還要運送回台」,卻不講:再處理後的核廢縮減到剩下2公頃土地即可處置,且輻射大減至千年就回到自然值,甚至某些環工教授因自身反核信仰而說出「核能成本要考慮十萬年核廢管理費用」的荒謬言論,若依其言論脈絡思考,試問:毒性起碼維持上億年的汞汙泥、重金屬廢水等工業廢棄物又要管制多久呢?

(相關報導:

王伯輝觀點:2025全面廢核法案通過後的幾個諍言

|

更多文章

)

廢紙再生有15%殘料,而高階核廢再處理後的玻璃固化殘料剩下20%體積。(作者哥吉拉提供)

除了再處理高階核廢,科學界也一直在研究第四世代核反應爐的發電技術,理論上可用高階核廢發電,盡數利用乏燃料棒中的能量,若達到「閉鎖燃料循環」,則核燃料使用效率將提升為目前核分裂發電技術的9倍;俄羅斯的BN800快中子反應爐在2016年已上線發電,核燃料使用效率甚可達西方輕水反應爐的三倍,在相同發電量下,高階核廢產生量比一般輕水爐少得多;目前中共方面也積極推動快中子反應爐技術研發,也完成了實驗測試,正在福建北部興建商轉用快中子爐,比爾蓋茲等人也在推動相關研究,我們可說閉鎖燃料循環距離商轉或許並不太遠!此外,反核人士還擔憂廣用核能就會造成核擴散,但國際一直都有妥善管制管理做法,要偷走上千噸廢棄物,甚至說要防範轟炸引爆核廢料等恐怖行動的言論就更加莫名,因為目前最有機會這樣做的不就是反核團體嗎?

再聊聊蘭嶼核廢,1960年代軍方徵收蘭嶼土地做為軍事基地防範共軍,爾後再借給原能會0.1平方公里做為核廢場(蘭嶼約45平方公里大),用來暫存準備海拋的桶裝低階核廢,其中約88%為發電廢料,其餘為醫農工研領域產生的廢棄物;1993年後因國際公約而取消海拋作業,核廢場也轉由台電管理,不再送核廢到蘭嶼;台電並著手規劃把蘭嶼核廢搬回台灣核電廠;原能會在2017年核准台電提議,卻遭綠營立委否決而不能修法,使蘭嶼核廢無法遷返台灣;最近蔡英文總統擬往蘭嶼向居民道歉並發放25.5億元傷害補償,政府發言人Kolas更指稱國民黨政府欺騙鄉親,試圖把核廢存放在蘭嶼40年;當今政府的說詞與當年本就有講明要建核廢暫存場的既存事實相悖(不僅立院卷宗可查,有工程處告示牌公告相片為證,更有當年全國報紙與蘭嶼的地方刊物刊登興建核廢場的證據,且蔡政府似乎只想發錢卻不願將核廢搬回台灣徹底解決紛爭,這種「轉型正義」不僅顯得造作,更似消費蘭嶼!個人認為蘭嶼鄉親絕對有權力要求取回乾淨的土地,全國同胞都該幫助他們,試問:為何當今政府不願意盡速修法把蘭嶼核廢放回台灣?所謂的傷害補助又是因為什麼傷害而發放?難道是要補償蘭嶼鄉親多年來被反核謠言中傷,說蘭嶼充滿輻射汙染的風評被害嗎?那為什麼不是反核團體與反核政黨出錢向蘭嶼鄉親道歉?最終我們看到蘭嶼鄉親公開拒絕蔡政府的送錢行為,堅持居住正義,這才是貫徹始終、值得稱讚的意志!

最後簡單做個結論,不論高階低階核廢都有處理技術,臺灣核廢的處理問題是出在某些至今不願放棄反核黨綱的特定政黨與其黨羽,為了信仰而罔顧科學事實,竟然唬弄台灣社會數十年,筆者每每看到就覺得如此反智言論竟可以在寶島盛行多時而感到不可思議,僅盼望能分享所知資訊,讓國人可以更清楚議題背景,別再被唬弄消費、利用、受害而不自知。

(相關報導:

王伯輝觀點:2025全面廢核法案通過後的幾個諍言

|

更多文章

)

*作者為臉書社團「哥老電力公司」創辦人,討論能源議題數年,現為科技研發人員,