第一次來大稻埕是進大學之前的一九六七年,那時父親病重,有一道江湖郎中提供的偏方需用草藥燉鴿子,母親寧可信其有,命我專程坐火車來台北買鴿。我從小粗心,前科累累,高二那年某天,父親叫我到蘇澳火車站前的市場買烘爐,從南方澳坐巴士到蘇澳,一下車突然忘了究竟要買烘爐,還是火籠?最後買了火籠回去,被罵了一頓,只好厚著臉皮回去這家竹器店,我原不知這家店是初中同窗芳梅家開的,買火籠時沒看到她,退貨時正好她在顧店,很爽快地把錢退給我,並告訴我去哪裡買烘爐。如今烘爐、火籠早在新世代的年輕人經驗中消失了,誰知道他們是圓是扁?是蝦米碗糕?

母親應該記得我買錯烘爐這件糗事,何以還出此下策,委以如此重責大任?大概是當時家裡人手一時調度不來吧!我在往台北的火車上坐了三、四小時,起初還很清楚要買的是什麼,但從「後驛」出來,腦筋突然混亂,是粉鳥?還是斑甲?湧上心頭,愈想愈弄不清到底要買哪一種?後來我才知道,一般常見灰色的鴿子是粉鳥,野生、有斑紋的斑鳩則是斑甲。

忘了去永樂市場是走路,坐公車或計程車?難道會是坐三輪車?當時台北市剛全面淘汰三輪車,輔導車伕轉行開計程車,但仍有零星的三輪車滿街跑。三輪車是講價的,計程車則是跳錶,四元起跳,每一跳兩元,超過三十元打八折,還有回頭車的優惠價呢!

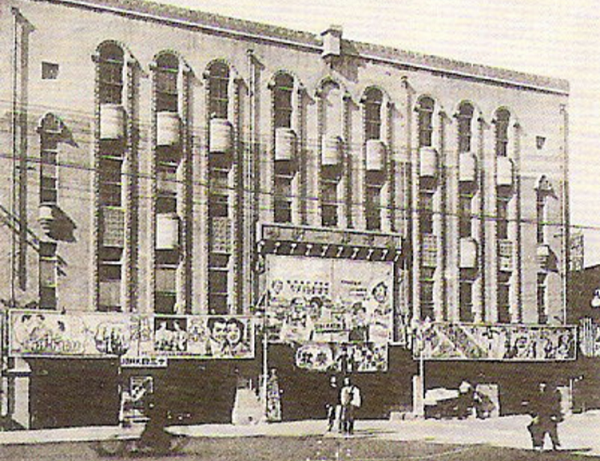

始建於一九〇八年的大稻埕市場(永樂市場),是傳統空間格局、攤位相間的木造房子,就如我熟悉的羅東市場、宜蘭南北館市場一樣的攤位與小道。事隔四十多年,當年買鴿子的路線與「執行」細節,如價錢多少?在哪個攤位買的?有沒有算便宜點?早就不復記憶了,只記得曾在迪化街走了一圈,喝杏仁茶配油條。當時最得意的是,我押寶「斑甲」,忐忑不安地回去對獎,結果押對了,鬆了一口氣。

回想我的大稻埕初體驗,真像劉姥姥進大觀園,眼前花花綠綠,卻抓不住它的重心。我的大稻埕經驗固然始於永樂市場,但對它稍微熟悉,是幾年以後的事了。

一九七○年代我經常來永樂市場,不是買斑甲,也不是買雞捲、魚肉或水果,而是到市場內的金海利找闊嘴師王炎。金海利是魚商公會組織的戲曲子弟團,會員都是永樂市場做魚生意的人。它的曲館是獨棟的木造低矮房子,作為祭祀戲曲之神、會員聯誼、子弟演練的空間,木牆上掛滿傳統樂器。

當時子弟團雖已沒落,老聚落如萬華、松山、中崙、北投、士林……仍不難看到繡著軒社名稱的頭旗、彩牌與斜披著某某軒社彩帶的神將。或許因為大稻埕的經濟基礎雄厚,有錢人多,當地子弟團至一九六〇年代仍然興盛。以北管為主的靈安社、共樂軒與平安樂社,以及不遠處以南管郎君為主、位於延平北路三段六十一巷三十二號的閩南樂府都有自己的曲館,吸引一些好樂之士。

不僅聚落組織子弟團,當時一些同業公會成立的自發性業餘表演團體,也還有演出活動,作為同業間的聯誼以及參與社會的表徵。永樂市場除了魚商的金海利,雞販組織的鳳鳴社、豬肉商組成的金萬成,也常在在地方祭典遊行中出現。 (相關報導: 莊永明新書《活!該如此》 寫下活的台灣史 | 更多文章 )

魚商公會大概是接受各方推薦,聘請布袋戲老藝師闊嘴仙(師)擔任金海利的館主,山不在高,有仙則名,「海」不在深,有闊嘴則靈。闊嘴的是我最早認識的布袋戲名師,時間上比黃海岱、李天祿、許王都早。他是新莊人,曾參加布袋戲演師為主的西園軒,雖以演布袋戲為生,但喜歡插手子弟軒社大小雜事,任何地方有祭典「上棚」、出陣,他經常全程參加。