什麼是旅券?

繼日記男孩葉盛吉、 長崎泰益號文書精彩故事後,研之有物再次造訪臺史所檔案館挖寶。因為聽聞這裏有近 20 萬筆日治時期臺灣人的「旅券」資料,不僅可以找出自己的祖先當時出國去哪工作或求學,甚至短短一行訊息便揭露當時動盪政局中諜報戰的關鍵人物!

出國行李清單絕不能忘記的東西是護照,你知道日治時期臺灣人也有一張絕對要帶的東西才能出境嗎?

1897 年至 1907 年凡是由臺灣出境,無論日本人、韓國人、臺灣華僑、臺灣籍民,皆須申請「旅券」。

1897 年 1 月,臺灣總督府實施《外國行旅券規則》,規定居住於臺灣的帝國臣民,如欲出國,需向居住地所轄各縣廳申請「旅券」(りょけん)。同年 5 月,臺人依據馬關條約得以選擇去留的猶豫期截止後,臺人若想前往海外,皆須與其他島內「帝國臣民」一樣,依規定申辦旅券。

除了與丈夫同行的妻子及未成年子女,可將其姓名、身份及年齡併記於戶主、丈夫或父母的旅券之外,旅券原則上每人一張,領取時每張需繳納手續費 50 錢。

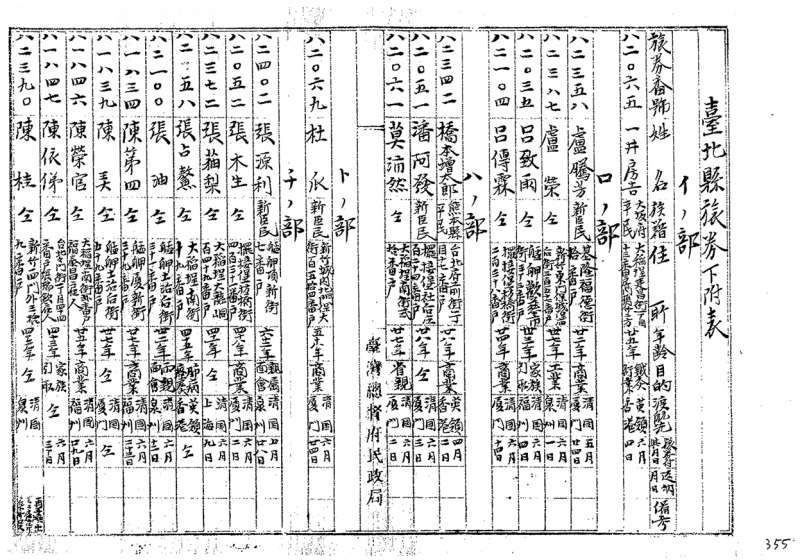

日治時期,臺灣人要到其他國家,必須申請旅券(即護照)。(圖/臺史所檔案館數位典藏)

中研院臺灣史研究所的許雪姬所長表示,日治時期旅券適用範圍包括日本人、韓國人、臺灣華僑等,只要在臺灣出境都得申請。申請資格並無財產限制,應填寫資料包括:氏名、本籍地、居所、與戶主之關係、族稱、年齡、職業、旅行地名、旅行目的等。

不過,日本人不滿從臺灣出境還要再申請一張,所以 1907 年後,日本外務省改正為《外國旅券規則》,日本人可以選擇申請或不申請。但是許雪姬說,前往中國的臺灣人特別多,所以後來臺灣籍民抗議此舉為差別待遇。「渡華旅券」一詞便是這樣來的,因此後來爭取廢除渡華旅券是臺灣民主運動史重要的指標之一,只是直到日治結束,旅券制度依然存在。

下付與返納:旅券用完還要繳回!

凡出國回來後,就要把旅券交回總督府,下次再申請新的。官方發給旅券稱為「下付」,民眾用畢後,繳回存檔叫「返納」。總督府登記的簿子稱為《臺灣總督府旅券下付表》。

《臺灣總督府旅券下付表》中出現的名詞頗值得玩味。「寄留地」:假如出生地為澎湖,但現在住臺北,臺北就是寄留地。又如「普通旅券」,即限單次往返使用,返臺後限期繳回;「往復旅券」則是 3 年內可不限次數使用,類似今日高鐵的定期票。

其中的「族籍」欄位,可見「新臣民」這個名詞,由來是 1895 年《馬關條約》簽訂後 2 年內,日本准許臺灣人變賣產業後離臺,期滿後未遷徙者視為日本臣民。因此,1897 年 5 月起的旅券發行紀錄簿中,臺灣人就被記載為日本國之「新臣民」,如下圖所示:

臺北縣旅券下付表( 1897 年),一直行即為一筆申請旅券的紀錄。(圖/臺史所檔案館數位典藏)

《臺灣總督府旅券下付表》於日治時期,每三個月整理一次(四月到六月、七月到九月、十月到十二月、一月到三月)。王麗蕉表示,早期是由各縣廳繳交一份旅券資料,再由總督府文書員抄寫一份送至日本外務省,所以在日本外務省外交史料館看到的資料,上頭就是寫臺灣總督府。大約在 1900 年之後,縣廳才變成一次繳二份,一份放在總督府,一份交到日本外務省,不用再另行抄寫。

臺灣人沒學校讀,渡海學醫、找工作

《臺灣總督府旅券下付表》資料顯示,多數臺灣人使用旅券至中國,是為了求學或找工作。因為日治時期臺灣教育機關不足,臺人子弟錄取名額受限,升學競爭遠較日本人更加激烈。當時有能力的臺灣人才能把小孩送往日本留學。儘管臺灣人主動徵求設立中學校,例如臺中中學(今臺中一中),但是僧多粥少。

在日本的差別待遇下,臺灣人向海外發展,才能夠得到更好的機會來成就自己。

許雪姬表示,日本人在中國辦的學校非常熱門,比方日治時期將近 120 名臺灣人在滿洲醫科大學拿到學位和醫生執照,至少一半以上留在滿州當醫生。此外,青島醫科大學也吸引很多臺灣學生。但當時臺灣的醫學高等教育機構,只有臺灣總督府臺北醫學專門學校一所(今臺灣大學醫學院)。

圖為 1935 年 10 月 25 日大連孟天成的博愛醫院同仁合影。孟天成是臺東廳卑南人,1904 年畢業於臺灣總督府醫學校,1914 年受滿鐵大連醫院院長尾見薰提拔,前往大連醫院就職。後開設博愛醫院,專治嗎啡、鴉片、花柳各症。(圖/臺史所檔案館數位典藏)

依臺灣總督府外事部管理課長大田修吉在 1944 年撰寫〈海外に於ける本島同胞〉一文,發布 1943 年 12 月「海外在留本島人調」的結果指出,當時在華南有臺灣人 24,320 人,在華中有臺灣人 7,102 人,在華北有臺灣人 967 人,在滿洲有臺灣人 990 人,在蒙疆有臺灣人 23 人,總計共有 33,402 人。

除了中國,臺灣人也會至南洋發展事業,1916 年前後,有不少臺灣人前往經商。因為當時婆羅洲分屬英國、荷蘭殖民地,討生活必須克服種種困難,一方面靠日本勢力,一方面靠華僑網絡。臺灣人與許多閩南人和客家人往來都非常密切,加上當時中國抗日、抵制日貨,因此日本人在東南亞販售貨物,得靠在南洋的臺灣人協助運貨。

許雪姬進行中的歷史研究也發現, 1917 年大約有千位臺灣人遠赴北婆羅洲的橡膠園工作。因為日本人在當地有一個久原農場,聘請臺灣勞工至南洋做工,首次去還給安家費。不過去了才發現環境、疾病問題都是挑戰,大概一兩年之後,除了少數人留下,其他臺灣人便紛紛回臺。

旅券也能找到諜報戰關鍵人物!?

不只庶民生活,旅券資料也透露精彩的諜報戰故事。中日戰爭期間,臺灣籍民與國民政府、中共政權皆有往來。甫從臺中一中畢業的臺灣人彭盛木(原名彭阿木,後改名),先到上海東亞同文書院求學,後加入國民政府軍事委員會調查統計局。在軍統局指示下,彭盛木成功打入汪精衛政權,在周佛海旁擔任通譯兼秘書(當時臺灣人在中國最夯的職業)。暗地裡,實是間諜,負責竊取汪精衛與日本人談判的文件給予軍統局。

爾後東窗事發,彭被日本人關押等待槍決,因為脫出無望,相關情治人員已準備跳樓自盡。此時,彭盛木的妻子在周佛海太太協助下,進監獄探望彭盛木,用客家話對他說:「已經開始救人,千萬不要輕生。」

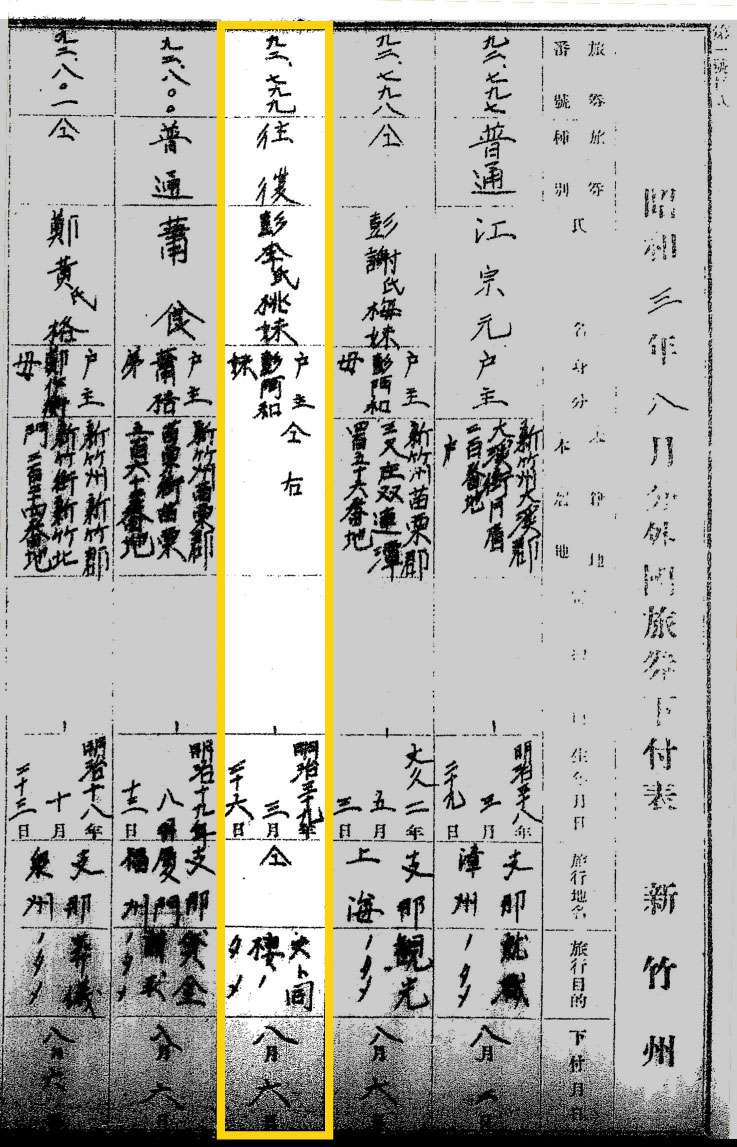

彭盛木妻子和旅券有什麼關係呢?許雪姬表示,沒有旅劵資料,無法知道彭妻名字,因此她猜想,彭盛木一家到上海,妻子必定也有申請。後來果然在旅券中找到彭盛木及妻子、母親、兒子的名字。「旅券可以讓歷史更完整,不然不確認彭妻名字,這段故事無法說服人。」

新竹州旅券下付表( 1928 年),第 3 直行為彭盛木的妻子彭李氏桃妹,旅行地為上海,旅行目的是為了與丈夫住在一起。(圖/臺史所檔案館數位典藏)

環遊世界、鑽漏洞偷渡

旅券還能環遊世界,顏國年的《最近歐美旅行記》、杜聰明的《杜聰明博士世界旅遊記》與林獻堂的《環球遊記》皆有記載。

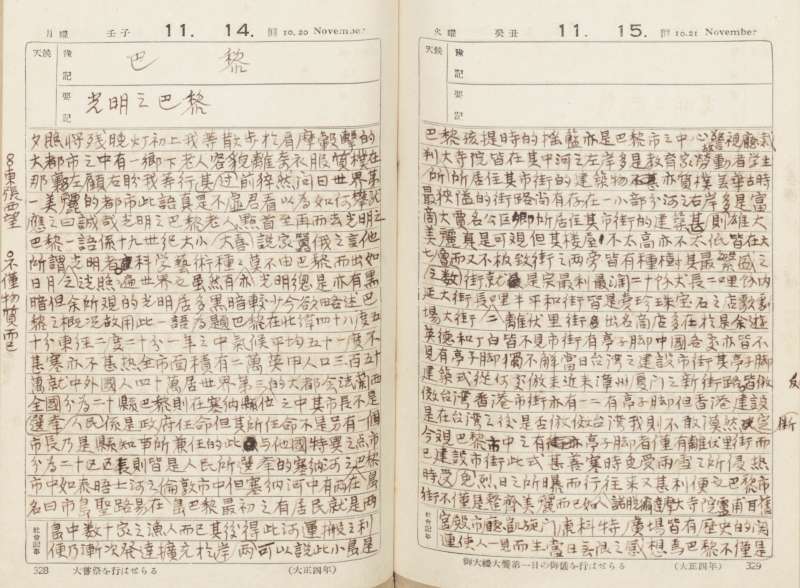

受康有為、梁啟超啟發,林獻堂決定環遊世界、寫遊記。歷經 370 餘天完成這躺旅程,他將前往美國白宮的所思所想,以及看見義大利教堂中的骨頭,思考羅馬怎麼壓迫教會等文史風貌,寫於個人日記中,也寫成「環球遊記」專欄連載於《臺灣民報》、《臺灣新民報》。許雪姬表示,林獻堂也不是一張旅券玩到底,出發前仍須寫明去哪些地方,行經他國還是要簽證通關。

1927 年 11 月 14 日灌園先生日記,紀錄林獻堂父子三人抵達「光明之巴黎」。(圖/中研院臺史所檔案館數位典藏)

這時你應該想問:以前環遊世界,攜帶行李很麻煩?然而,日治時期旅遊寄行李可能比現在更方便。許雪姬舉例,林獻堂住臺中,要前往上海,他可以在臺中火車站寄行李,人搭車至基隆轉搭船出海,到了上海再憑票領取行李,不用一路自己扛。

儘管周到,旅券制度仍有漏洞。因為可能有人寫前往廈門,但跑到福州或南京,無法可管。所以原先應隨身攜帶以證明身份的旅券,後來演變成靠岸就得把旅券繳至最近的領事館,變相限制旅客同地進出。

1908 年後,臺灣人前往日本無需再申請渡航證明,要去幾次都可以。所以,腦筋動得快的臺灣人想省掉在臺申請旅券的繁複手續,會先前往日本,再轉至中國。許雪姬說:「這條是最大漏洞」,所以《臺灣總督府警察沿革誌》中記載很多抗日份子都跑到對岸,但在旅券下付表中找不到他們的名字。迂迴渡航雖有懲罰機制,但是罰不勝罰,後來日本政府就睜一隻眼閉一隻眼了。

旅券資料一筆一筆抄回臺灣

看似單純的旅券資料,蒐集與彙整過程其實比想像中艱難。日本外交史料館所典藏的旅券資料是作成微捲,使用者必須親自到館調閱微捲,再利用微捲閱讀機閱覽旅券申請的資料。

2005 年開始,許雪姬親自至日本一筆一筆抄寫旅券資料,她說,日本人很有規矩,「連抄寫的鉛筆還要指定,不能用自動鉛筆」。她說,資料不是模糊就是有錯字,或是日治時期的日文跟現在不太一樣。例如比利時,現在縮寫是「比」,但當時翻譯為「白耳義」,所以上面會寫「白」。若有人要前往東南亞小城,這筆申請資料同時會有申請人的中國名字、東南亞當地名字和英文名,許雪姬說:「這時抄寫才要瘋掉」。

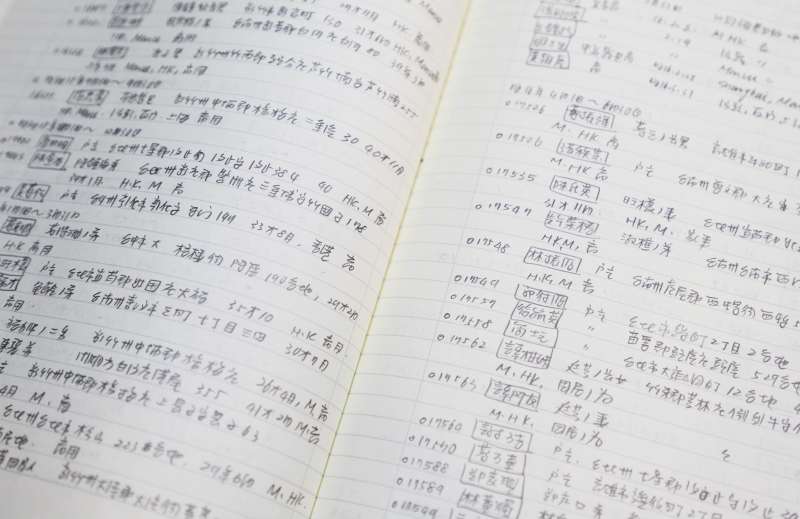

許雪姬初期手抄旅券資料,一筆一筆帶回臺灣。(圖/許雪姬提供)

後因主持數位典藏國家型科技計畫其中的「臺灣文史資源海外徵集與國際合作計畫」, 2009 年起,許雪姬再帶領計畫團隊,改為複印方式,但複印一張是日幣 30 元,全印的費用也非常可觀。因此後來考量若在一卷微捲片中收錄臺灣旅券資料數量較多時,就改以複製買回整卷微捲方式,回臺灣再轉製成數位檔案,效果還比較好。不過,王麗蕉表示,有些旅券資料因製作微捲時就模糊不清,必要時,還是得回日本外交史料館拍原件,再放大比對。

建造最齊全的旅券資料庫

「為了讓更多人取用這些資料,中研院臺史所檔案館正在建置人名索引系統,目前已有近 20 萬筆。」許雪姬表示,臺史所檔案館已將複製回來的 1897 年到 1934 年 3 月的旅券資料,複印並裝訂成冊,開放各界到館查找與閱覽;而日本外交史料館於 2015 年再開放 1934 年 3 月到 1942 年的旅券資料,之後也會納入臺史所檔案館和後續要建置的數位資料庫中。

未來只要輸入名字,就可以看到當時臺灣人申請出國原因、目的地和出生年月日,甚至社會大眾也可以查找自己的祖父母在日治時期有沒有出國。

王麗蕉表示,旅券資料發展出的研究題目很多元,包括電影、農業、戲劇、繪畫等。

透過旅券資料,可看到日治時期臺灣人與國外交流的完整圖像。

雖然有旅券資料,但有些人出國還是沒有留下痕跡,或是從目的地沒辦法判斷人在哪裡落腳。許雪姬表示,可以結合更多史料,讓旅券的發現更有價值。像是跟中國、東北、東南亞往來的商業書信,是理解當時商業網絡的重要史料,例如泰益號文書。或是利用家族歷史、報紙與日記內容,與旅券交互參照。

旅券資料在臺灣史研究扮演重要的節點,不僅可以歸納出旅人輪船航線,例如顏國年的歐美航線圖,更是理解日治時期政經環境、庶民和官員間互動往來的重要文件。許雪姬表示,還有一些旅券資料尚在彙整,特別是日本外交史料館遺缺的 1910 年資料,後來也在《臺灣總督府公文類纂》中發現,許雪姬說「這大概是全世界唯一的資料」。

許雪姬期待,臺史所檔案館將陸續完成最齊全的旅券資料庫,以供大家從「旅券」尋找臺灣史。(圖/張語辰攝)