海洋史研究

一日幕僚、一日玉山氣象觀測員,這些網路熱門影片,讓我們看見不同行業的甘苦。但如果回到 17 世紀,成為在中國和臺灣海域航行的荷蘭東印度公司船員,會遇到哪些情況?請先做好心理準備,可能會比在六福村坐了 20 個小時海盜船更要命!

海上玩命貿易

什麼是世界上最危險的職業?回到 1620 年代,答案可能是──那些從荷蘭出發,航向亞洲的指揮官、船長與水手。

1622 年夏季,荷蘭東印度公司的雷爾松(Cornelis Reyerszoon)指揮官率領 6 艘大型帆船和 6 艘中型快船,總計 660 人,前往攻打葡萄牙人在中國居住的澳門失敗後,轉而佔領澎湖,試圖向實施海禁的明朝尋求開放合法貿易。這時的商船艦隊,主要是依靠翻譯成荷文的葡萄牙海圖航行,但常因資訊陳舊或錯誤,而處於「船在人在、船亡人亡」的險境。

你可能有過這個經驗:從嘉義布袋搭乘客輪前往澎湖,短短 80 分鐘的船程,就暈船暈到彷彿窺見西方極樂世界。但當時的荷蘭木造帆船,僅依靠風力和潮流前進,從荷蘭歷經數個月搖晃到亞洲,除了暈船,還會遇上未知的海岸地形、惡劣天候,一不小心真的會航進西方極樂世界,因此要想辦法降低航行風險。

荷蘭商船艦隊降低風險的方法,就是在臺海兩岸進行水文探測,了解哪裡大船會擱淺、哪裡可以躲颱風等等。

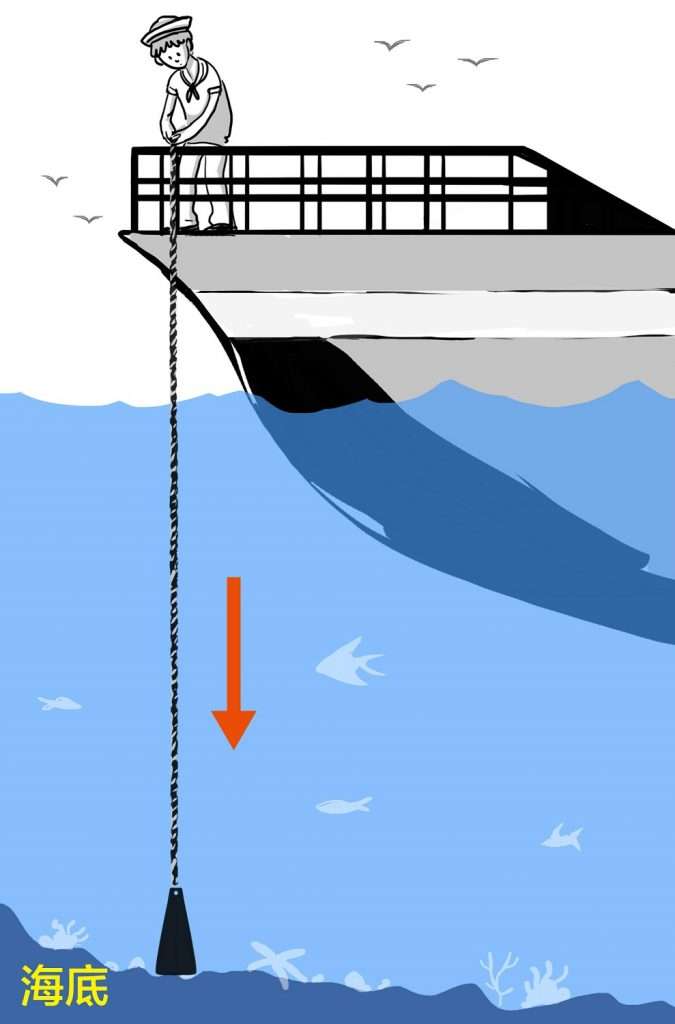

1622 年 9 月 29 日,雷爾松指揮官率領的荷蘭東印度公司艦隊,在澎湖收到明朝福建官方否決開放貿易的通知。糟糕的事不只這一件,七天前才有一艘船艦「格羅寧根號」(Groeningen)終於找到航路返回澎湖,在此之前,這艘船歷經颱風浩劫,在臺灣海峽漂流了兩個月,如下圖所示:

1622 年 7 月 19 日格羅寧根號從澎湖出發後,遇到颱風而脫離艦隊、漂向北方,花了兩個月才航行回到澎湖。(圖/中研院人文社會科學研究中心─地理資訊科學研究專題中心提供)

綜合上述情況,雷爾松指揮官判斷:若要在這片海域完成貿易任務,甚至是武力封鎖明朝沿海的貿易路線,必須要更加了解這片海域。於是不再只依賴以前的葡萄牙海圖,而是要求所有掌舵人員:「船開到某個地方,附近有河流、灣澳、淺灘及小島,都要量測水深、以地圖方式標示,或至少要完整記錄在航海日誌中。」

鄭維中說明,格羅寧根號這些船,是由荷蘭國家或是各個城市共同出資,大家一起出錢才能造船跑那麼遠,耗費相當驚人。荷蘭東印度公司無時無刻都想著如何把這些錢賺回去,但如果船沒了,一切都免談,因此「水文探測」就是基礎且必要的工作。

1622 年荷蘭東印度公司 6 名船員,在古雷半島南岸附近遇風漂流上岸,和當地居民起衝突。此處背景為銅山灣,左方一艘為維多利亞號,另一艘為 De Haan 或 Sint Nikolaas 號,皆為荷蘭中型船。(圖/國立臺灣歷史博物館提供)

水文探測三寶

荷蘭水文探測紀錄包含三樣東西:海圖、海岸描述、航路指引。

荷蘭東印度公司人員,如何運用這些水文探測紀錄來航行?鄭維中舉例說明:有天,媽媽叫小明去買醬油,平常造訪的巷口雜貨店剛好休息,只好去更遠的雜貨店買。但小明不知道路,媽媽就會畫個地圖,或直接跟小明說:「從巷子口繼續直走,遇到第二個紅綠燈右轉就到了,那家雜貨店招牌是黃色的」。

上述這段例子中,地圖就像荷蘭東印度公司人員繪製的「海圖」,媽媽說明的路線就是「海岸描述」與「航路指引」,讓後續出發的荷蘭商船像小明一樣,知道該怎麼走,還有看到什麼景色就是到達目的地。

從荷蘭航向亞洲,商船艦隊要在哪裡等待起風和潮流,這些都要事先告訴船長和水手們。不像現在可以戴上 VR (虛擬實境)眼鏡體驗一遍,在 17 世紀只能依靠前人傳授的經驗。但人算不如天算,有時候航路指引表示會起風的地方,卻沒有起風,船長就得參照海圖隨機應變。

沒有起風是一個難題,風太狂又是另一種修羅場。當荷蘭商船被颱風吹到不知名的海岸,船長會等到太陽升到中午的高度之後,測量自己的緯度在哪,並搭配前人留下的海圖和海岸描述,用測深錘測量水深、觀察海岸景色,找找看自己位於何處。

左邊是測量緯度的航海士,右邊是拿著測深錘的水手。(圖/取自 Het Licht der Zeevaert(航海之光),歐洲北海航海書的封面)

「海圖」標有水深,而「海岸描述」的文字內容,包含:水深的描述、港灣可以看到什麼山、海邊有什麼形狀的巨石、海裡的土質等等。航行時,水手除了用測深錘測量水深,也會將測深錘往海底丟,看看錘子底部黏附上來的土質和顏色,是濕黏的黑土、或是有珊瑚礁碎屑的土等等。

綜合以上這些線索,荷蘭東印度公司人員就能推斷自己的大概位置,想辦法進行後續的貿易任務。

與繩同行:尋找看不見的水道

現今船隻運用自動且即時的探測儀(聲納)掌握水深,但回到 17 世紀,當時受雇於荷蘭東印度公司的船長和水手,沒有這個福氣。他們需要手動且費時地一次次將「測深錘」投入海中,量測目前海底有多深,避免讓船隻撞上海底的礁岩或沙丘。

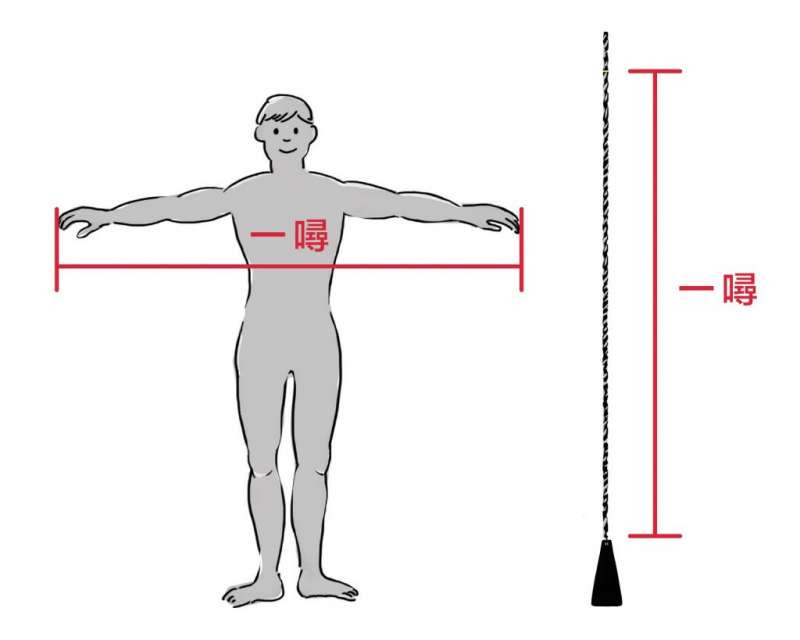

在搖晃的船上,什麼是最方便的度量衡?那就是水手的雙臂長度,也就是 1 噚。一般而言,1 噚約為 6 呎。(圖/長榮海事博物館提供)

測深錘:鉛錘上繫有水錘繩。有些繩子上有做記號,代表不同的水深;或是水手用雙臂丈量放入海底的繩長,來換算水深。(圖/長榮海事博物館提供)

雖然爸媽常叮嚀「走路要看路」,但只能依靠測深錘的船長和水手,就算想看路也看不到,因為海床的高低起伏落差,都藏在蔚藍或洶湧的海平面之下。

鄭維中說明,對於當時的荷蘭中型船及大型中式帆船而言,5 噚是安全的水深,才不會因為海浪上下波動,使得船底撞擊海床。一旦進入海圖標示水深 5 噚以內的海域,船隻就要放慢速度,並且水手要與繩同行、不斷投下測深錘,就像蝙蝠用超音波的回音探測前方物件的距離,藉此尋找可以航行的水道。

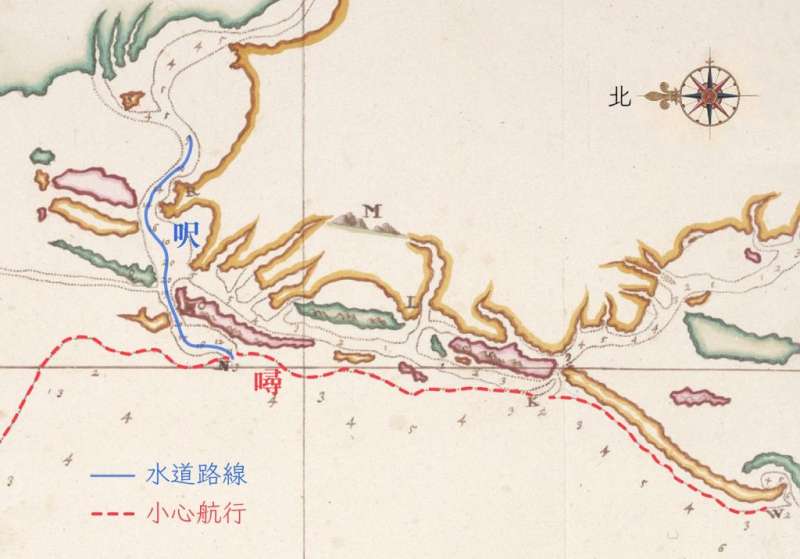

海圖標示的數字,在海岸外圍是以「噚」來計算。而到了海灣內,水道的高低落差變小,就改以較細緻的「呎」來標記。畫虛線處(紅線標示)是會觸底的沙洲範圍,提醒船隻小心行駛。(圖/奧地利國家圖書館提供)

然而,天有不測風雲。臺灣降雨集中,加上山脈的地勢落差,時而暴漲、時而消停的河水日積月累地改變出海口的深淺,尤其是臺灣西南部沙岸的河流與潟湖出海口外圍,包含潮下沙溝(subtidal channel)和潮下沙壩(subtidal sandbar)的深度變化。

例如,1634 年夏季,當時任職於臺灣的荷蘭東印度公司普特曼斯長官發現:魍港(現今布袋鎮好美里一帶)入口處的水道深度,由先前海圖標記的 7~8 呎增加到 13 呎,使原先無法進入的中型船隻,能夠駛入水道深水處停泊。

為了航行安全,當時緊急重新測繪魍港水道的海圖,並在可以停泊中型船隻的深水區旁,策畫建立「芙列辛根堡」(Vlissingen,或譯菲力辛根)來看守海床較深的錨地,也就是泊船區。芙列辛根堡於1636 年 10 月左右設立,後於 1657 年 6 月因海岸地形變化而倒塌。

1633 年之前測繪的魍港海圖。藍線標示是可以航行的水道,此時水道入口處深度只有 7-8 呎(紅圈處),大型中式帆船不易出入,要小心翼翼地投測深錘前進。(圖/奧地利國家圖書館提供)

1636 年重新測繪的魍港海圖。此時水道入口變深至 11~12 呎(1634 年夏季一度有 13 呎深),已符合當時航行大型中式帆船的最低要求。而芙列辛根堡看守的水道之內有較深的錨地可供泊船,大約 19~20 呎深。(圖/奧地利國家圖書館提供)

鄭維中接續說明:「搭配海圖,航路指引也會告訴你說,船隻先暫停在什麼地方比較安全,然後移動時,發現船頭和港口的目標(例如城堡、旗竿、樹林等)夾角呈現特定的角度即抵達定位,就可以開始尋找水道,進入港灣停泊」。

有了海圖和航路指引,會不會航行失敗呢?還是會。當時的荷蘭東印度公司人員,若是沒有當地人(沿岸漁民、海商與海盜)帶路,或是海象不佳時,船隻還是有可能卡在淺灘或碰撞礁石。

若想往內陸航行於更淺的河道,例如當時溝通台江內海與魍港水域交通的「漁人水道」,就得換成更小更輕的舢舨船或竹筏。因為漁人水道非常淺,多半只有 0.6-0.9 公尺深,少數最深處也只有 1.5 公尺,萬一擱淺才不會撞壞船體結構,需要時甚至可以把舢舨船扛起來或拖著走。

減少船難與商業成本

1620 年代,荷蘭東印度公司人員初來到中國和臺灣海域,是依靠葡萄牙人之前航行的資訊,還有沿岸漁民、明朝水師的協助。到了 1630 年代,基於這些實地航海經驗,荷蘭東印度公司開始修改艦隊船隻的大小與配置,並實驗各種航行路線,也主動測繪自己的海圖。

每次出航,航海日誌會描述所見所聞,有些也會回報船隻運用的問題。

航海日誌的記載,例如:在中國和臺灣海域航行,要考慮西南季風和東北季風的週期,以及颱風季有哪些港灣可作為避風港。船隻運用上,荷蘭大噸位的多桅帆船不易頂風行駛,也不利靠岸停泊,改用可配置火砲的荷蘭中型快船、或中式帆船更適合,因為吃水較淺,也更易於操控、轉向及登陸。

荷蘭東印度公司規定每次的水文探測紀錄和航海日誌要繳回,並於巴達維亞當局經由專人整理,和現有的地圖比對,再整理成新版的「海圖、海岸描述、航路指引」,發給下次要出航的商船艦隊,開啟下一輪航海知識的累積循環。

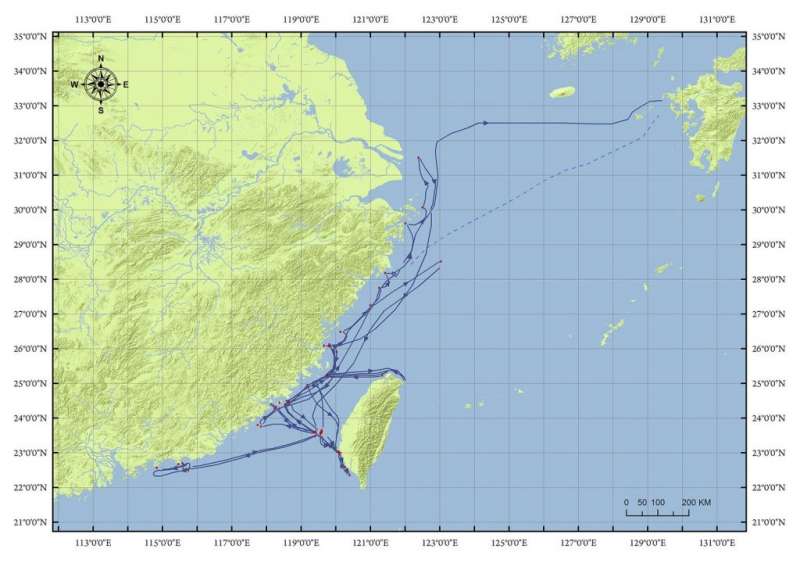

荷蘭東印度公司人員於 1622-1636 年間,進行水文探測的範圍總和。(圖/中研院人文社會科學研究中心─地理資訊科學研究專題中心提供)

1622 到 1636 年間,透過商船艦隊一邊貿易、一邊進行水文探測,逐步將「海圖、海岸描述、航路指引」完善化,成為指揮官、船長與水手的謀生兼求生工具。

這時期,荷蘭商船通常是從東南亞載來香料,到日本換銀子,再用銀子跟明朝交換絲綢,也就是拿各地特產相互交換。荷蘭東印度公司高層就能參考這些水文探測資料,謹慎區別不同船隻適合的港灣與航道,並規劃這一個航道應該載運什麼商品,以及擬定後續的造船計畫,藉此減低「船亡人亡」的海運成本。

打開史料,還有沙子掉下來

擅長研讀荷蘭時期史料的鄭維中,先前是就讀臺灣大學社會系。「高中的時候,臺灣亂糟糟的,那時候補習班在中正區南陽街,下課去補習,樓下就有很多抗爭活動,」鄭維中回憶:

那時我就在想:上了大學要多認識一下,到底臺灣發生了什麼事情。

中研院臺灣史研究所的助研究員──鄭維中,帶領我們翻開充滿海洋氣息的檔案,看看 1622-1636 年間荷蘭東印度公司人員忙些什麼。(圖/張語辰攝,研之有物提供)

例如,部編本介紹了科學革命、大航海時代,這些事件和 17 世紀臺灣的荷蘭時代同期,但教科書卻鮮少介紹這些事件和荷蘭人來到臺灣的關聯性。「在部編本裡,這些和臺灣完全是兩個世界,我就很好奇,想要自己看看為什麼會這樣,因此對於荷蘭時代的歷史產生興趣。」

就讀臺大社會系博士班時,鄭維中獲得教授推薦參加聯合國的 TANAP 計畫,前往荷蘭國家檔案館接受基礎的荷語訓練、識讀古人書寫的花體字,還有學習荷蘭東印度公司的歷史經典、海洋史基礎經典課程。

荷蘭國家檔案館收藏了這批荷蘭東印度公司的檔案,其中不只有荷蘭的歷史,也包含許多亞洲國家的歷史。荷蘭國家檔案館向聯合國申請經費,用以維護這些檔案;同時聯合國也要求檔案館必須訓練亞洲的歷史學者,有能力使用這些荷蘭東印度公司檔案進行研究。換句話說,TANAP 計畫除了推展史料的應用,也能讓來自臺灣、印度、伊朗、新加坡、印尼等地的青年學者互相交流,是讓檔案活化、轉化為知識的方式。

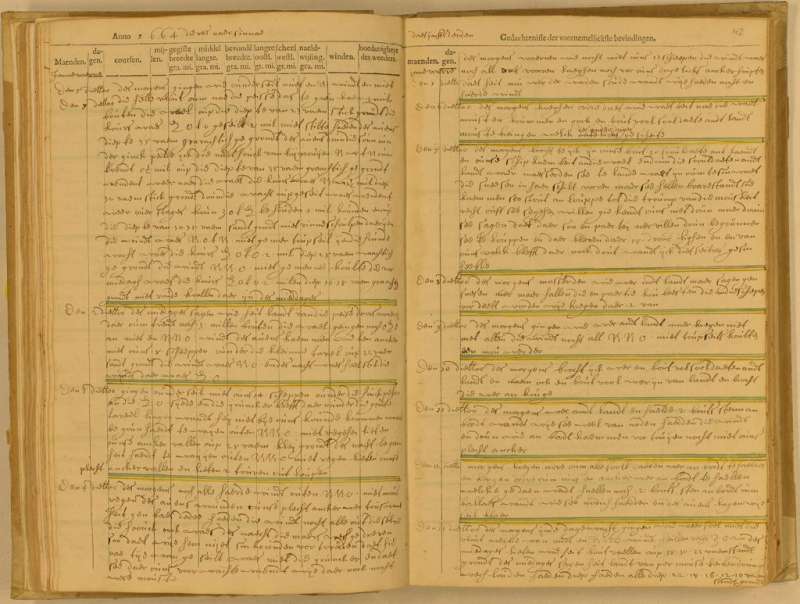

荷蘭商船拿登(Naarden)號舵手 Michiel Gerritszoon Boos 於 1663 年 12 月 31 日至 1664 年 1 月 13 日,在澎湖附近海域航行的航海記錄,以花體字書寫。(圖/研之有物提供)

鄭維中提到,因為荷蘭很寒冷,所以荷蘭東印度公司檔案的保存狀況良好,不會感覺這些是三四百年前的古書。有些檔案文書收藏到檔案館後,就被編目儲存,之後就完全沒有打開過,尤其是亞洲送過來的報告,這種例子比較多。

甚至曾聽說,有些荷蘭東印度公司檔案,打開後會有沙子掉下來,是幾百年前船上的沙子。

在荷蘭國家檔案館,除了鄭維中和亞洲各國的學者,通常還會有當地退休的老先生老太太,在檔案館裡閱讀館藏。「長輩看到我們這些年輕人翻頁太大力,他們很害怕!因為這些古書的年歲大他們好幾輪,老先生老太太會覺得我們是在折磨這些古書。」鄭維中笑說,雖然心裡覺得抱歉,但如果不翻閱古書、古檔案,也就無法找到歷史的種種真相。

現代有些人看到史料,會立刻附加自己的解讀。但鄭維中提醒,應該要帶著同情與理解來閱讀這些古書,也就是不要急著看圖說故事。「因為這些古書怎麼會知道,三四百年之後,有一個跟荷蘭東印度公司沒什麼關係的臺灣人會去讀它,所以它不一定能回答你心裡深深欲求知道的事情。」

因此,在解讀史料時,要先了解為什麼當時的人要寫這些書、編排這些檔案,還有是要寫給誰看。鄭維中說:「先了解當時作者和讀者的脈絡,對這些古代人抱持尊重。這些思考過程累積起來,也就會對我們追尋自己的歷史很有幫助。」