(郭靖)當下昂然說道;「…我只想問你一句,人死之後,葬在地下,占得多少土地?」成吉思汗一怔,馬鞭打個圈兒,道:「那也不過是這般大小。」郭靖道:「是啊,那你殺這麼多人,流這麼多血,占了這麼多國土,到頭來又有何用?」成吉思汗默然不語。─金庸《射雕英雄傳》

從梁羽生的《龍虎鬥京華》到《草莽龍蛇傳》,查良鏞都是忠實讀者,他從未想過自己也要上陣。一九五五年二月初,羅孚和「天方夜譚」的編輯忽然向他緊急拉稿,說《草莽龍蛇傳》已連載完了,必須有一篇武俠小說頂上,而梁羽生顧不上,寫稿之責非落在他的頭上不可。當時,他從來沒寫過武俠小說,甚至連小說也沒有寫過,遲遲不敢答應。禁不起他們的勸說,他只好答應了,打電話到報館,報了個題目《書劍恩仇錄》,但從哪裡寫起,他還沒想好。

二月七日,發稿的日子到了,編輯派了一個老工友上門來等,無論如何在當夜九點前要一千字的稿子,否則明天的報上就有一塊空白了。老工友觸發了他的靈感,他便從塞外古道上一個「年近六十,鬚眉皆白,可是神光內蘊,精神充沛」的老者寫起,先把這個工友打發走再說。 所以他說,「如果我一開始寫小說就算是文學創作,那麼當時寫作的目的只是為做一件工作。」

二月八日,《書劍恩仇錄》在《新晚報》「天方夜譚」版開始連載,署名「金庸」,每天一段,直到一九五六年九月五日,共連載了五七四天。

「鏞」字拆成兩半就是「金庸」,他自稱「沒有什麼含意的」。金庸橫空出世,從此世人往往只知金庸而不知查良鏞。

作為武俠小說家的金庸從一九五五年二月八日出場,這一年他已年過而立。雖然早就離開了故鄉,但故鄉在他的夢裡夜夜縈迴,母親、父親、兄弟姊妹,故鄉的風物人情、民間傳說深埋在一個漂泊異鄉的遊子心中。遙望江南,那是他永遠的愛和痛,「如果你到過江南,會想到那些燕子,那些楊柳與杏花,那些微雨中的小船。」正是他落筆寫《書劍恩仇錄》時的心境。當他初次執筆寫下第一部武俠小說時,他想到的是遙遠而親切的故鄉,海寧潮、母親和從小熟悉的傳說。

他的故鄉一直流傳,乾隆皇帝本是海寧陳閣老的兒子,雍正皇帝生了個女兒,用偷梁換柱的調包計換去了陳家的兒子,乾隆實際上是漢家的血脈,這傳說越數百年而不衰,從小銘刻在他的心裡。故事輪廓由此而來,從家國恨到兒女情,江湖、江山、英雄美人、民族恩仇一一展開。他對母親的思念情不自禁,陳閣老夫人的名字最初連載時叫「徐惠祿」,與他母親的名字僅一字之差,以後修改出版時改為「徐潮生」。

「我是浙江海寧人,乾隆皇帝的傳說,從小就在故鄉聽到的。因此第一部小說寫了我印象深刻的故事,那是很自然的。 歷史學家孟森做過考證,認為乾隆是海寧陳家後人的傳說靠不住,香妃為皇太后害死的傳說也是假的。歷史學家當然不喜歡傳說,但寫小說的人喜歡。」

(相關報導:

「寫小說前先想怎麼養活自己」女版金庸以筆代劍揮灑武俠夢

|

更多文章

)

乾隆在他的家鄉海寧修建海塘,全力以赴,直到大功告成,造福當地百姓。他筆下將乾隆皇帝寫得很不濟,他有時感到有些抱歉。他說,乾隆的詩寫得不好,本來也沒多大相干,只是小時候在海寧,後來在杭州,到處見到他的御詩石碑,心中實在反感,現在見到好多名畫,也到處是他的題字,不諷刺他一番,悶氣難消。寫到後面,他更是禁不住大發議論,說皇帝的話不可相信。這番話和小說的主線沒有多大關聯。

《書劍恩仇錄》為金庸首部長篇武俠小說,內容描寫清朝乾隆年間,江南武林幫會「紅花會」反清復明的故事,同時也將「乾隆是否為漢人」一事的相關研究推至高峰。圖為三育圖書文具公司於1956年3月出版發行的初版《書劍恩仇錄》,全書一共八集,由恩少先生收藏。(取自網路)

《書劍恩仇錄》在《新晚報》開始連載的兩、三個星期,反映平淡,沒有引起特別的轟動,刊載一個多月後,情況逐漸發生變化,曲折、起伏的情節,打破了平淡的局面,深深吸引著讀者,一路追著讀下去。一九五○年南下香港、在上海《申報》做過編輯的董千里則說,「《書劍》最初在報上連載時,我從頭到尾均未錯過,深佩作者之才,由此結識。」

金庸收到大量讀者來信,幾乎每天都有,如果當天他擺了一個烏龍,次日的來信一定會多些,他寫到言伯乾與文泰來大戰,不經意用了「雙目如電」,此後三天收到七封信,都說言伯乾的一隻眼已被余魚同射瞎了。有地址的讀者來信,他會陸續回覆。

電影界的朋友、中聯公司總經理劉芳與太太天天爭著看《新晚報》上的連載,中聯很想把它改編成電影。緬甸仰光的讀者來信說,當地有好幾位說書人以《書劍》為壓軸,頗得聽眾的歡迎。海外有兩家中文報紙逐日轉載。

繼梁羽生之後,金庸將武俠小說推向一個高潮,而且大有後來居上之勢,不僅在香港大有讀者,東南亞一帶也有很多人爭相閱讀。「遊戲文字,居然有人喜愛」,令他意想不到。他最初答應羅孚只是試試而已。

有些讀者把書中的人物當真實的人那樣看待,真誠地為他們擔心,為他們抱不平。他說寫這書時,確是把自己當作了「紅花會」的一分子來設想,算是個小頭目吧。「紅花會」群雄很容易讓人聯想到《水滸》的一百零八將,結局也有《水滸》的痕跡。在此之前,他從未寫過任何小說(〈白象之戀〉是徵文之作,他沒有算在內),下筆之時不知不覺會受到他從小熟悉的《水滸》影響,也受到許多外國小說的影響。有時乾脆就在模仿,既有模仿《紅樓夢》的,也有模仿《水滸》的。丫頭餵陳家洛吃東西,就是抄《紅樓夢》的。

在《書劍恩仇錄》的主角陳家洛身上,隱約可以看到近代以來幾個海寧籍歷史人物蔣百里、徐志摩的影子,他說海寧不出武人,即使是軍事學家蔣百里,也只會講武,不大會動武。他們性格中都有一些憂鬱色調和悲劇意味,也都帶著幾分不合時宜的執拗。其實,在陳家洛身上也可以看出作者的一些性格。在這個虛構人物的身上,寄託了作者的某些理想。「又要做讀書人,又要做革命首領,又要做政冶家,既是富家公子,亦是草莽英雄,又重事業,又重愛情,即使在感情問題上,愛姊姊還是愛妹妹也糾纏不清」的陳家洛——不是一個成功的人物,但是他反映了許多知識分子的理想、抱負、幻想、幻滅;反映了他們的天真心態,可取之處與弱點。

從此,金庸——一個深受中國傳統文化薰陶的讀書人,在經歷動盪亂世之後,獨自在異鄉通過武俠小說展開他對人性無限豐富的獨特理解。他的出現幾乎改變了武俠小說難登大雅之堂的宿命。

從一九四七年起,他在《大公報》(包括《新晚報》)前後度過了十年,從上海到香港,從電訊翻譯到副刊編輯,幾乎穿越了整個青春時代。他在這裡開始武俠小說創作生涯,《大公報》給他提供了一個舞台,他一生事業的根基都在這裡奠定。提攜、教導過他的幾位《大公報》前輩楊歷樵、胡政之、許君遠,令他一生懷念。每次說起《大公報》,他總帶著許多感慨——

當時在中國它是最有地位(但銷數不算很多)的報紙,對輿論也很有影響力。我從學生時代起就很喜歡這樣一份報紙。後來到香港,我也在《大公報》服務。但後來它改變路線,和過去的傳統完全斷絕。

從他辦《明報》的價值取向看,顯然他認同胡政之時代《大公報》的文人論政作風。香港《大公報》已不是當年獨立的民間報,而是一張不折不扣的左派報紙,政治色彩越來越濃,生性自由、喜歡獨來獨往的他感到格格不入,工作熱情漸漸消失。

一九五七年夏天起,內地形勢驟變,反右運動呼嘯而來,千千萬萬知識分子落入「陽謀」陷阱,波及香港,《大公報》的言論尺度也跟著內地局勢的變化而變化,思想控制明顯比過去加強,報館的氣氛和他的個性越來越不合拍。

《大公報》歷史悠久,文人論政的風格對查良鏞影響深遠,但在他的眼中,香港《大公報》已然不如當年獨立的民間報,與他的理想和作風有所扞格。圖為中華民國元年雙十節當天在天津出版的《大公報》。(取自維基百科)

當年冬天,「大躍進」波瀾初起,在《大公報》版面上就有體現,十二月三日,頭條大字標題報導,在十年至十五年內主要工業生產力超過英國。十二月十八日報導,根據近年增產速度,我國煤、鋼產量十五年內定超英國。同時報導,「全國六十五縣市糧食增產指標提前十年到達」。他覺得《大公報》老講假話,畝產多少萬斤,都是假的。他到廣東看過。

十月五日,《新晚報》七周年報慶時,他發表〈談批評武俠小說的標準〉,就引用了「偉大的思想家恩格斯」的話,「現實主義除了細節的真實之外,還要正確的表現典型環境中的典型性格。」他受當時大陸意識形態影響頗深,對那套流行話語並不陌生。他說:

我在《大公報》前後十年,馬列主義的書也看了很多,也花了很多時間去研究。我屬工作上有些成績的人,開小組會討論時,我是組長。但我覺得他們的管理方式與我格格不入。

我們只能在他簡單的話中體會他當年的心境,「我離開左派報紙,是因為那裡不能發表反對當時『大躍進』錯誤路線的意見,這實在太違反我作為新聞工作者的本意。」

他感到很難再留在《大公報》。與他相識、相交多年、對他十分了解的董千里眼中,「他是一個徹頭徹尾的自由主義者,是可以和而不同的謙謙君子」。他多次自稱個人主義者,「所謂個人主義,是相對於集權主義或國家主義而言。在某些政治制度中,當權者假借國家的名義,宣稱為了國家或公眾的利益,肆行侵犯人民的權利和自由,他們認為國家高於一切,個人必須為國家而犧牲。所謂國家高於一切,就是政府高於一切,也就是掌握政權之人高於一切,生殺予奪,為所欲為。個人主義者某種意義上,其實便等於是人權主義,也就是民權主義。」

一九五七年冬天,他辭職離開《大公報》,他記得離職前支的是「四等十三級(或四等十四級)」的薪水,並不是非高級職員。

在他決定離開之前,在迷惑與苦悶中,同事周榆瑞對他也不無影響。周榆瑞畢業於北平師範大學,在西南聯大做過英文老師,在英國、美國駐華情報機構做過翻譯,一九四六年進入上海《大公報》,採寫過國共和談、馬歇爾七上廬山、胡宗南收復延安等重要新聞,受到周恩來賞識。一九四九年他南下香港,繼續在《大公報》做記者,並以「宋喬」的筆名在《新晚報》連載《侍衛官雜記》,因揭露蔣介石而受到讀者關注。在左派眼中,他卻是「外紅裡白的紅蘿蔔」。一九五二年一月十日,港英當局將司馬文森、馬國亮等八人押解出境,這八人都是中共香港地下黨的骨幹,他們的政治身分在大陸也是不公開的,連同事都不了解。上海、廣東公安部門偵察認定是他提供的情報線索,報經公安部決定清除隱患,由上海《大公報》社發出通知:「本社在港人員輪流回上海學習」。他一回到上海即被收審,以「英國間諜」罪名兩度關押,出獄後任北京外語學院教授,仍受公安部門監管。到一九五七年才獲准回到香港《大公報》。

他倆過去就相處得很好,這次周榆瑞回來,兩人幾乎無話不談。周的遭遇對金庸選擇離開不無影響。他提出辭職後,《大公報》負責人數次挽留,但他去意已決。

當時,繼《碧血劍》之後,他的《射鵰英雄傳》正在《香港商報》連載。武俠小說雖然給他帶來了一定的名聲和收入,但他從未想過要做一個職業作家。

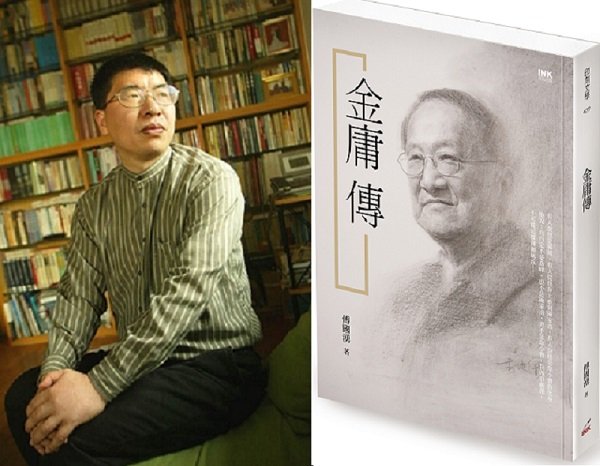

《金庸傳》,傅國湧著,印刻文學出版。(印刻文學提供)