編按:比炎熱更可怕的寒流,每年冬季都帶走了數條生命,除了流感外,寒冷還會對人體造成什麼影響呢?聽聽這些氣象專家們怎麼說!

流感盛行

已知某些傳染病的流行,跟天氣和氣候有關。在日本,每年估計有超過1000萬人罹患流行性感冒,在寒冷的冬季,流感常常連續好幾天成為電視報紙上的話題。一旦流感病毒進入人體,就會導致疾病;而流感的傳染途徑,有吸入含有病毒的他人咳嗽、噴嚏的「飛沫感染」,以及藉由直接接觸到病毒附著物的「接觸感染」。

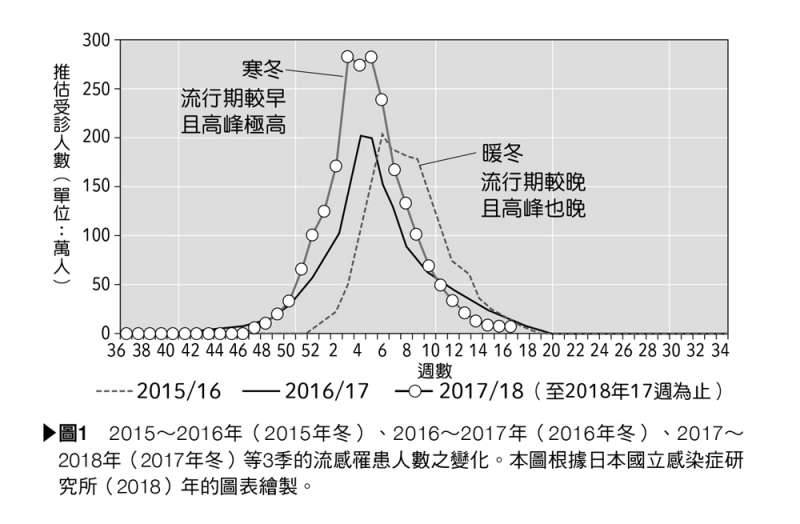

2015年12月∼2016年2月(2015年度)的冬天,日本全國都是暖冬,而2017年的冬天則是寒冬。圖1是2015年度、2016年度、2017年度冬天的流感人述變化圖。由圖可見在寒冬的2017年度,進入12月後感染人數就立刻攀升,大流行到隔年1月。順帶一提,該年估計全日本有超過2000萬人感染流感(國立感染症研究所,2018)。另一方面,在暖冬的2015年度,直到跨年之後才開始流行,流行尖峰出現的時間也比較晚。

除了此類防疫學的觀察外,也有不少實驗已證實了氣象條件與流感的關係。這些實驗的結果顯示,病毒在低濕乾燥的天氣下生存時間更久,譬如Harper(1961)的實驗就發現,在室溫20.5℃∼24.0℃下,如果相對溼度低於40%,病毒的生存時間就會更變長。

而根據動物實驗的感染率研究,若同時提高溫度和濕度,增加空氣中的水蒸氣,可以降低流感病毒的感染風險(Lowen et al. 2007)。

寒冷對健康的影響也很大

其實,相較於炎熱,全球每年死於寒冷的人數更多,連日本也不例外(Gasparrini et al. 2015)。在這層意義上,寒冷對健康的影響比夏季中暑更加深遠。不過,寒冷導致的死亡比夏天的熱傷害更難發現,而且表現出來的症狀也更多樣。那麼在寒冷環境下,人體究竟會出現何種生理反應呢?

低溫直接導致死亡的嚴重疾患,有失溫和凍死。這些都是因為長時間暴露在低溫下,超出體溫調節機能的負荷能力,使體溫變得太低的極端例子。人類是能夠把體溫維持在一定範圍的恆溫動物。

為了不使體溫在寒冷環境中而下降太多,人體會透過代謝和顫抖來產生熱。另一方面,為了不使體內的熱在低溫環境中逃散到大氣中,人體會透過自律神經收縮身體表層的血管。然而這個反應也會使血壓上升,增加血管的負擔。因此在低溫下,會增加與腦和心臟有關的循環系統疾病的發病風險。

以寒冷為導火線的急症可怕之處

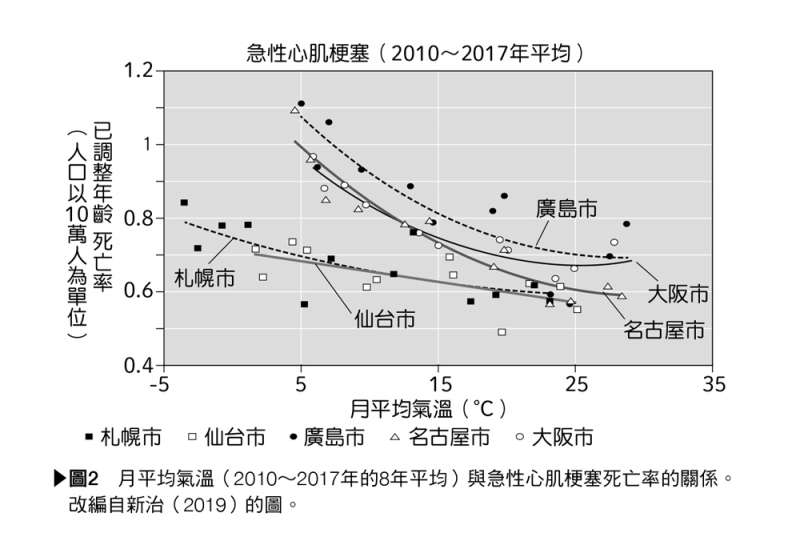

夏天的時候,由於自律神經之一的副交感神經比較活躍,所以血管會擴張,血壓也比較低。相反地,冬天則是交感神經比較發達,所以跟夏天相反,血管會收縮,使血壓容易上升。這個機制可使人體的熱在夏天容易散發,在冬天則不容易散發;但血壓上升,也使得心肌梗塞、腦梗塞、腦溢血等致死性疾病在冬天比較好發(圖2)。特別是高齡者若有動脈硬化或高血壓問題,發病風險又更高,必須特別注意。

而就算是在室內,也會因為突然在冷熱之間移動,引發「熱休克」這種可怕的現象。觀察圖2,可看出比起北日本地區,在西日本等靠太平洋的地區,氣溫低的月份心肌梗塞的死亡率顯著上升,但也有研究指出這乃是住宅的隔熱性差異造成的影響(濱田等人,2012)。

【參考文獻】

国立感染症研究所「今冬のインフルエンザについて(2017/18シーズン)(2017/18季)」

Gasparrini, A., et al. Mortality risk attributable to high and low ambient temperature: amulticountry observational study, Lancet, vol. 386, 2015, pp. 369-375.濱田直浩等「人口動態統計を用いた住宅内の安全性に関する研究 その5 月平均気温‧住宅の地域性が疾病発生‧入浴死に与える影響の分析」『空気調和‧衛生工学会大会学術講演論文集』2012年,P.2099-2102

Harper, G. J., Airborne micro-organisms: survival tests with four viruses, Journal of Hygiene,vol. 59, 1961, pp. 479-486. Lowen, A. C., S. Mubareka, J. Steel, and P. Palese, Influenza virus transmission is dependent on relative humidity and temperature. PLOS Pathogens, vol. 3, 2007, pp.1470-1476.

新治直之「季節と地域の違いが循環器疾患の死亡率に与える影響」『平成30年度岡山理科大学生物地球部生物地球学科卒業論文』2019年

作者簡介|堀田大介、釜江陽一、大橋唯太、中村 哲、吉田龍二、下瀨健一、安成哲平

專門:數值預報(特以數據同化和力學過程)。美國馬里蘭大學研究所生命環境科學研究科出身。博士(理學)。Ph.D(應用數學)。

專門:氣候變遷、大氣海洋交互作用。筑波大學研究所生命環境科學研究科出身。博士(理學)。2014年獲頒日本氣象學會山本賞。

專門:局地氣象學、生物氣象學、都市氣候學等。京都大學研究所理學研究科出身。博士(理學)。

專門:氣候力學、平流層、北極的氣候變遷。東海大學聯合研究所地球環境科學研究科出身。博士(理學)。

CIRES University of Colorado Boulder / NOAA Earth System Research Laboratory, Research Scientist II

專門:中尺度氣象學、熱帶大氣、數值模型。京都大學研究所理學研究科出身。博士(理學)。

防災科學技術研究院(NIED) 水‧土砂防災研究部門 特別研究員

專門:中尺度氣象學(特以豪雨、龍捲風等積雲相關的現象)。九州大學研究所地球行星科學專攻出身。博士(理學)。

北海道大學 北極圈研究中心‧國際聯合研究教育局北極圈研究Global Station(廣域複合災害研究中心兼務)助教

專門:從事以環境科學領域為主的天氣、氣候、雪冰、氣膠體相關研究。曾於美國NASA/GSFC從事6年的積雪汙染、氣候模型開發研究工作,現主攻森林大火和空氣汙染的研究。北海道大學研究所環境科學院出身。博士(環境科學)。獲頒平成31年度科學技術領域文部科學大臣表彰年輕科學家賞。