「民主絕對不是天上掉下來的,我們現場見證歷史軌跡,一步一步,真的是很不容易……」1979年尾聲高雄一場「國際人權日」遊行,誰也沒想到最終會變成8人被以「二條一」(懲治叛亂條例)起訴、可處死刑之「美麗島大審」,而當時於《中國時報》擔任記者的林聖芬,便見證了歷史一刻。40年過去的今日,歷經被監控、被停刊之風波的林聖芬與昔日被告姚嘉文於國家人權博物館同台演說,談起蔣經國時代之所見所聞,林聖芬給這時代年輕人的最深盼望,仍是守住民主:「我還是很深的感觸說,我們要珍惜這些……」

長官遭情治單位施壓、美麗島事件去不成 他卻在美麗島大審見證歷史一刻

如今的「國家人權博物館景美園區」,在1980年也曾是美麗島事件審判之處,林聖芬說,若不是自己當記者採訪到3月18日開始的美麗島大審,他其實也不太可能來這裡。而在2020年的3月14日,林聖芬重返現場,與當年的被審判者姚嘉文展開一場跨時空對話。

林聖芬是在1976年當上記者的,恰好追上了台灣民主化轉型過程,畢業於台大歷史系的他常被問:「你學歷史的,為什麼要當記者?」林聖芬回:「今天的新聞就是明天的歷史,我等不到他變成歷史就想來現場看一下。」殊不知,這一看,就不只「一下」了。

1979年12月10日,世界人權日,黨外雜誌《美麗島》成員於高雄發起遊行與演講,訴求解除戒嚴、國會全面改選、修改憲法等等,盼望台灣人能自由說話。未料整場遊行因為有戴青天白日徽章的不明人士進入挑釁,活動最終變成警民衝突、參與者被射催淚瓦斯,而後黨外人士遭大舉逮捕進行軍事審判、被控叛亂、以唯一死刑之「二條一」起訴。而當時的林聖芬,便見證了這樣歷史一刻的死刑大審。

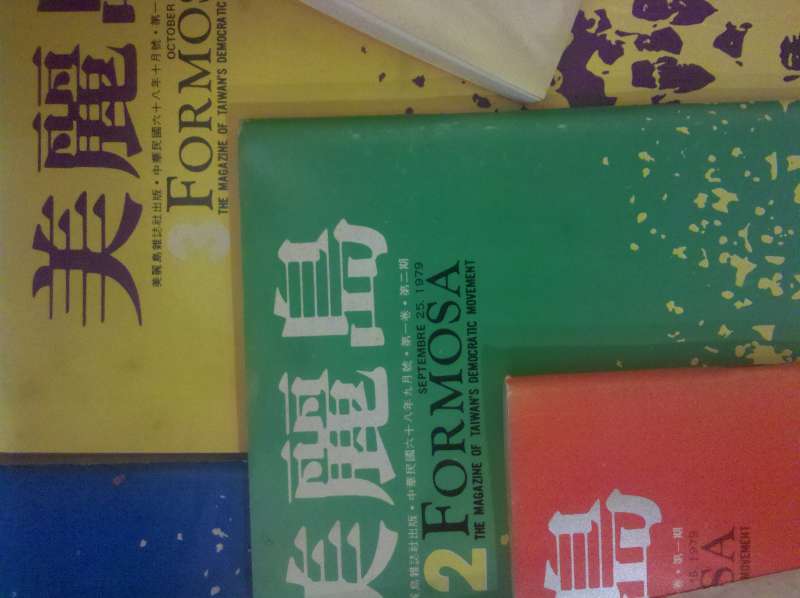

美麗島雜誌。(資料照,Christopher Adams@flickr/CC BY 2.0)

林聖芬是在1976年開始當記者的、被分發到國會,那時他採訪的對象正是萬年不換的國大代表,這些人總被嗆說是「老賊」,記者們也會自嘲是「老賊之友」,林聖芬笑:「從歷史流轉角度來看,那些委員某種意義上也是歷史一環,我做個歷史的見證。」不過記者們跑來跑去是常態,林聖芬也曾差點去採訪美麗島事件,卻被攔截下來了。

「這是歷史,要留下歷史」余紀忠高規格部署:3大版篇幅全留給大審、記者「手寫」抄下現場逐字逐句

儘管如今的《中國時報》在很多老讀者看來是走鐘了,昔日掌門人余紀忠的風骨與堅持,見證過的都知道。林聖芬說,在美麗島事件前的記者也不是不想採訪所謂「叛亂罪」,問題是這些審判連消息也沒有、多少性命就這樣消失──但到了美麗島大審軍事審判就不一樣了,政府終於說可以採訪了,還是公開給國內、國外媒體採訪,於是,余紀忠進行了最高規格的部署。

「以前從來沒有這樣的事情出現,我們的報導不能只是『摘要』!」余紀忠是這樣下令的,而這個命令在當時可是震撼所有記者,原因出在「報禁」之限制。「我們那時還在戒嚴時期、報禁時期,以前辦報最多3大張,你有多少版面?正常來講我們一般新聞處理,半版已經算不得了了!」林聖芬說,後來這3大張珍貴的額度,幾乎都給了美麗島大審。

當時美麗島大審採訪規定「一個媒體只能有一個記者」,《中國時報》因為還有旗下《工商時報》額度,再加上下午各一位輪班,2+2,余紀忠共派出4個記者上陣,有跑社會版也有跑國會的,各面向都能顧到,而被點名的林聖芬至今仍會說:「我們派4個,我真的很榮幸是其中之一。」

清大副校長林聖芬分享當時採訪美麗島大審軍事審判。(顏麟宇攝)

把記者額度從1個變成4個已經很拚,但余紀忠拚的不只如此。林聖芬說,儘管報紙額度不會因為美麗島大審變多,一樣3大張,余紀忠的堅持卻是用「實錄」記下現場一字一句,「是當時唯一」。

「我1976到職到1980,這是4年期間最大採訪經驗!」林聖芬說,既然上面交代要把「實錄」記下來、現場也沒時間錄音,記者們就是靠一枝筆到現場振筆疾書,講話的人有院長、檢察官、辯護律師,每個人名都不能寫錯;光是半天就能寫下1、2萬字,整天見聞整理成稿件也至少1、2萬字,全部加起來就有3、4萬字。

那個以「手寫」抄錄逐字稿的過程,實在不是當今有電腦與智慧型手機打字、每台手機內建錄音APP、甚至還有APP可以自動變錄音變文字的記者能夠想像,林聖芬也說連續9天做下來工作量真的超大,但「我也很榮幸可以來這裡,也佩服余紀忠先生說『這是歷史,要留下歷史』,沒想到解嚴後這些東西都可以留下來……」

法庭現場全掉淚的「叛亂犯」自白:台灣民主運動的推展,不是任何人可以阻止的

當然,身為記者與政府對衝的壓力,並不會因為政府開門讓記者採訪美麗島大審就此消失。林聖芬說,在美麗島大審前就存在這樣的狀況,不是很重要的採訪也會「被人家那個」,而且林聖芬因為哥哥的關係身分是「黑名單家屬」,情治單位總覺得他當記者必定是來「搞鬼」;而在美麗島大審,當時採訪是要列冊的,調查局直接整車帶過來,而當調查局人員看到記者賣命寫逐字稿,也會時不時給予「關切」:「你怎麼這麼『認真』啊?」

無法阻止記者抄個沒完,就各別對記者施壓,林聖芬說當時也是會被某些情治單位刁難「你昨天這句跟他講得完全不一樣」、被抓小辮子,但他也會告訴對方:「也許會有小出入,但沒有影響原意,並不是惡意報導。」

美麗島大審期間,政府也展開「輿論戰」。後來成為學者的陳翠蓮也在檔案看到彼時政府展開所謂「秀朗三號演習新聞助理實施計畫」,新聞局、文工會(中國國民黨中央委員會文化傳播委員會)、警備總部嚴加部署,新聞局要負責運用電視、報紙做專題報導、告訴社會大眾為何要進行「軍法審判」,文工會則對媒體強調這是「對暴力台獨份子實施再審判,建立國人正確觀念」,甚至以媒體投書來引導風向。

台大歷史系教授陳翠蓮表示美麗島大審期間,政府也展開「輿論戰」。(顏麟宇攝)

當時政府對姚嘉文、呂秀蓮、施明德等被告極盡污名,然而林聖芬也道出他在現場看到的實況:「我們那時沒看到什麼『畏畏縮縮認罪求生』,沒有──他們就是一副『這我應該做的』的態度,這感動了我,就我那時觀察,不要說是旁聽席,連檢察官也去上了『民主的一課』。」

陳翠蓮唸出一段姚嘉文在法庭上的「最後陳述」,這段話,曾讓當年身在第一法庭的律師頻頻拭淚,在場的人們也都淚流滿面,報導的人也是──

「我決定像彼得回到羅馬一樣,回到美麗島,跟我的朋友一起承受這災難,我已向妻子承諾,我將奉獻給妳命名的雜誌《美麗島》……被告請求,我們不承認檢察官指控的犯罪,我們願意為《美麗島》獻身,被告只要求無罪,不要求認罪而減刑,台灣民主運動的推展不是任何人可以阻止的。」──姚嘉文,1980年美麗島大審最後陳述

姚嘉文當時在法庭上的「最後陳述」,讓當年身在第一法庭的律師頻頻拭淚。(資料照,取自《六都春秋》電子報)

「我還是很深的感觸說,我們要珍惜現在這些」

回憶起那段慷慨激昂的法庭,陳翠蓮說,她那時其實是高三、聯考前,那時她是個長期受國民黨教育的年輕人、也非常理所當然會認為被以《懲治叛亂條例》起訴的8名被告是「壞人」,所以法庭上的一切,對高三的她來說都是很大的衝擊:「我一直想到底誰是真的,誰是好人、誰是壞人?如果是壞人,這些『壞人』的家屬為什麼會被殺?衝擊很大,林宅血案發生了……而且當時說的『壞人』,他們為的是台灣的理想、前途。」

記者生涯裡,林聖芬也看到1980年2月28日的林宅血案,當時美麗島被告、黨外人士林義雄被收押,老母親、3個女兒卻在家中慘遭刺殺,那時記者們心裡早有定見,只是無法得到證據去寫:「我們當時第一時間就說應該是情治系統去搞的,我們也沒有直接證據,但誰會去做這種?這麼慘痛的血案,我們聽了非常驚訝……」

1981年,林聖芬昔日在台大的同屆同學陳文成也被警備總部帶走約談,就從研究生圖書館掉下來了,成了一具躺在草皮上的遺體,成了人們說的「陳文成事件」;1984年發生江南案,《中國時報》早在1983年決定走開放路線,因此也報了江南案,就因為這樣被迫停刊。

記者生涯裡,林聖芬也看到1980年2月28日的林宅血案。(顏麟宇攝)

終於到了美麗島大審之後多年的1987年,台灣終於解嚴了,政府終於不得不面對當年美麗島3大訴求,1988年報禁也解除,林聖芬記得在報禁解除前,公司招募一批新的記者,他跟新人們說明年要解除報禁了,「你們跟我們那時不一樣,我們有各種壓力要盡可能表述出來,但你們現在全部皆空,你們如果可以發揮,就把最真實的都寫出來、要盡可能地保存真實。」儘管黨外雜誌《自由時代》創辦人、好友鄭南榕因此自焚,林聖芬還是盼望年輕記者們把一切留下來,經過時間的歷練。

(相關報導:

二二八海軍檔案見人性兩端:當下屬血腥鎮壓油廠還催派兵,他指示「避免擴大」將台灣人心聲上呈蔣介石

|

更多文章

)

一切不自由的、驚惶的記憶,林聖芬說起來彷彿像昨天才發生的事情,如今對著台下的年輕人們,說著那年代,他最想說的仍是,「還有很多難以看見的部份,我們做見證,這整個,是有太多堅持才能一步步走過來,絕對不是天上掉下來的,我們現場見證歷史軌跡、一步一步,真的是很不容易……我還是很深的感觸說,我們要珍惜現在這些。」