中華民國在大陸時期擁有──「中國航空公司」、「中央航空運輸公司」兩家國營(官民合資)的航空公司。

「中國航空公司」(CNAC-China National Aviation Corporation,簡稱中航/中國航空)創立於民國18年(1929年),是中華民國政府與美國航空發展公司(Aviation Exploration, Inc.)合作經營之公營航空公司,註冊資本額1,000萬美元,註冊董事長為孫科,但公司實際經營權由時任交通部長的王伯群(1885~1944)把持。為了處理虧損累累的中國飛運公司(China Airways),民國19年(1930年)7月8日,交通部與航空發展公司(Aviation Exploration, Inc.)簽定新協議,將中國航空公司和中國飛運公司、交通部滬蓉航空線管理處(Shanghai-Chengtu Airways,1929年5月18日成立,隸屬國民政府交通部航政司)合併重組為「(新)中國航空公司」。新公司資本總額為國幣1,000萬元,中華民國交通部持有55%的股份,美方則持有45%的股份,總部位於上海天津路2號。民國22年(1933年)4月1日,「泛美航空(Pan American World Airways,Pan Am,1991年倒閉)」出資接掌美方所有股權。

日本發動侵華戰爭後,中航轉為負責中國與印度之「駝峰航線」運輸任務,總計八年抗日戰爭期間,中航累積飛行8萬架次,輸送了75,000噸物資,損失48架飛機和168名機師。到抗戰勝利的民國34年(1945年)12月21日,政府和泛美航空簽訂新約,泛美航空只剩下20%的股權。

1945年9月,在中國重慶,毛澤東與蔣中正舉杯歡慶抗日戰爭勝利。(維基百科)

「中央航空運輸股份有限公司」的前身是中華民國政府與德國漢莎航空(Deutsche Lufthansa AG,一般習慣稱為:「德航」)於民國20年(1931年)2月合資開辦的「歐亞航空郵運股份有限公司」,總公司設於上海,負責中國西北地區(古絲綢之路)的民航業務,中德兩國在民國30年(1941年)7月2日斷交後,中方終止雙方合作契約,並解雇所有德籍工作人員,也凍結德方資產。民國32年(1943年),政府將「歐亞航空郵運股份有限公司」改組為純國人自營的「中央航空運輸公司(CATC-Central Air Transport Co.,簡稱央航/中央航空)」,其中政府佔股55%,剩下的45%則開放國人自由認股,總資本額國幣2,000萬元。

(相關報導:

賈忠偉觀點:談抗戰軸線翻轉之持久抗戰前的全面布局

|

更多文章

)

在國共內戰後期,由於國軍不斷敗退,因此政府命──「中央航空」與「中國航空」將所屬飛機陸續從上海轉移至香港,總計當時停留在香港的「中央航空」與「中國航空」共有空地勤人員6,780人,各式飛機──C46、C47、DC3、DC4和CV240…等83架。民國37年(1948年)底,蔣中正先生召集軍事會議,要求「中央航空」全部遷往臺北,而「中國航空」則是一部分遷往臺南,一部分留在香港。但受到潛伏於中航的共產黨員、時任香港辦事處處長何鳳元的策動影響,民國38年(1949年)11月9日,中航總經理劉敬宜(1897~1973)和央航總經理陳卓林(1892~1965)分別指揮了12架飛機由「啟德機場(1998年因赤鱲角機場落成而關閉)」起飛前往中國共產黨控制的大陸地區(當時中共已經建政),史稱:「兩航事件」,之後兩航分駐於──廣州、上海、天津等地的員工皆通電投共,到1950年底,香港兩航投共員工及家屬共計4,199人。

CV240(康維爾240、又名「空中行宮」)──圖片摘自:中文《維基百科》之【康維爾240】

叛逃事件發生後,政府只得緊急指派時任中航主秘的王助(1893~1965)接任中航的總經理,來負責處理善後。當時兩航尚有71架飛機停泊於「啟德(國際)機場」內,但均遭到香港政府的扣留,既不還給國府,也不交給中共。為了取回這批飛機,有人建議──先以非常手段將這批飛機轉手賣給由陳納德剛在美國德拉瓦州(State of Delaware)新註冊成立的「民航空運公司」(Civil Air Transport,Inc.),之後委由美方申請凍結兩航在美存款(額度約350萬美元),另國府再墊款125萬美元,請該公司代購回「泛美航空」所擁有的「中國航空」股票,如此兩航的股權轉移到美國企業手上,北京政府就動不得了。後經過陳納德等出面與英國打官司,直到1952年10月8日,英國樞密院(Privy Council)才下令將飛機交還給民航空運公司。只是經過長時間的風吹雨打,又沒有正常保養,導致這些飛機已經無法飛行。在陳納德的奔走下,1952年10月底美國政府動用航空母艦將這71架飛機全部運回美國洛杉磯後交由民航空運公司拍賣。然這個舉動卻引起蔣中正的不滿,他認為陳納德獨吞了這筆鉅款,並怪罪當時的總統府祕書長王世杰隱瞞消息,以王「矇混舞弊」為由而將其撤職,之後蔣對陳納德的態度徹底的轉變。

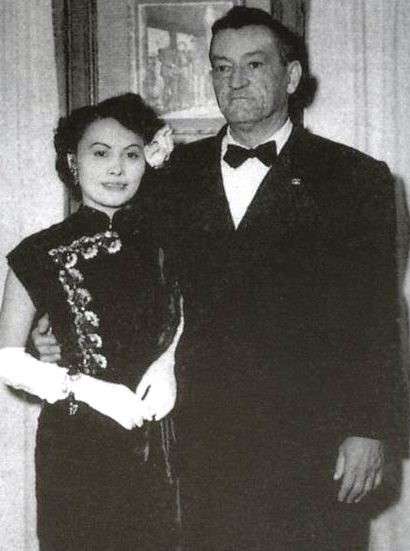

但陳納德的遺孀陳香梅在她的自傳《永遠的春天(大陸簡體版名為:陳香梅自傳/山東人民出版社出版)》中卻表示,當時是蔣中正與宋美齡夫婦鼓勵陳納德赴英打官司,並向陳表示一切費用由陳納德先墊支,承諾在官司結束後再還他。陳納德因此花了50萬美元打官司(這在當時是一筆天文數字),但最後國府卻食言,尤其當時要回的──DC-3與DC-4飛機不但太舊且機況不佳(在書裡,陳香梅所列的飛機總數是100多架),最後被都當成廢鐵拍賣,所得費用根本不夠支付打官司所墊支的費用。兩方為此產生嫌隙,而最讓陳香梅不舒服的是,原本說好免費送給陳納德夫婦居住──位於臺北市中山北路三段武昌新村12號的房子(位於大同公司對面農安街一帶,由中國航空公司出資興建的12棟兩層樓小洋房,隔壁就是閻錫山家),在陳納德過世之後卻被交通部要求歸還,這舉動讓陳香梅感覺不受尊重。

另外陳納德也受到──當年從臺灣逃到美國、並反蔣的吳國楨的牽連,導致蔣中正誤會而讓兩人友誼生變。

(Ⅰ)林玉萍:《臺灣航空工業史:戰爭羽翼下的1935年~1979年》(新稅文創),p91、121~122。

(Ⅱ)張興民:《從復原救濟到內戰軍運:戰後中國變局下的民航空運隊1946~1949》(國史館),p2~3。

(Ⅲ)陳香梅:《留雲借月》(時報文化),p129。

(Ⅳ)陳香梅:《永遠的春天》(天下文化)。(大陸簡體版名為:陳香梅自傳/山東人民出版社出版)。

(Ⅴ)中文《維基百科》之【中央航空】(https://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E8%88%AA%E7%A9%BA)。

(Ⅵ)中文《維基百科》之【中國航空】(https://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E8%88%AA%E7%A9%BA)。

(Ⅶ)中文《維基百科》之【泛美航空】(https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%9B%E7%BE%8E%E8%88%AA%E7%A9%BA)。