我們布農族的祖先,運送物品都是以人力搬運,所以製作很多器具來做背負的工作。像是背架(patakan),一種用木頭製作的背負支架,側面看起來是L型的背架,類似後來由登山用品社引入的大鋁架背包的構造;還有背簍(palangan)、密封背簍(palangan qaibi)、網袋(davaz)、女用網袋(sivazu),這些都是布農族人重要的背負工具,大都是採用斜紋編法或六角編法編製而成的。

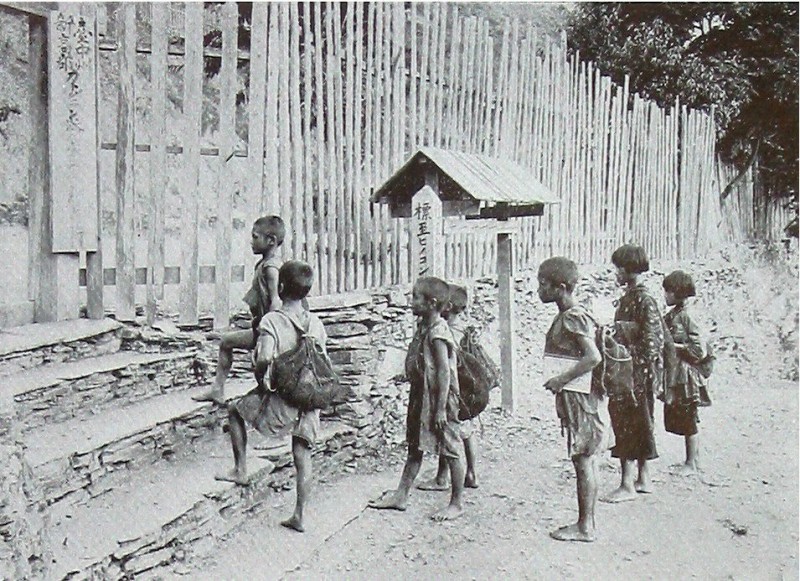

這些背負工具,不能缺少兩個附屬物件——肩背帶(vakil)和頭帶(tinaqis)利用這兩個藤編物品的附屬物件,就會形成兩種不同的搬運方式,雙肩背負及頭額頂法。雙肩背負是將物品裝置在搬運工具,將一對背帶套在雙肩,靠在背上搬運;頭額頂載法則是將一條頭帶頂載於前額,以頭部力量撐住,將背簍等背負工具靠額頭搬運。

所以用肩背帶的時機,是我們背負的物品,重量沒有那麼重時,就可以使用肩背帶。我們稱雙肩背負這個動作為vakilun ; 背負的東西比較重時,就用頭帶,我們稱用額頭頂重物這個動作為patinbunguan。

頭帶能背負獵物,讓族人可以行走較遠的登山路線

肩背帶通常是背負較短的行程,例如從家園附近的耕地,背一些農作物。頭帶則是東西較重,背負的行程也比較遠,例如從獵場背負獵物,頭帶可以讓族人在背負重物時走得比較久。我們就從頭帶開始寫起,因為我們討論的高山協作,都是背負重物,並且要走較長程的登山路線。

黃泰山帶著裝有肩背帶的網袋,劉曼儀頭頂著頭帶背著背簍。(圖 / 健行文化提供)

2000年的日治八通關越嶺道路調查之行,從東埔走到南安部落。在離開大分的那一刻,〈背負重物傳訊歌〉(matin lumaq)的音律,緩緩地由領路人林淵源的腹中升開、凝聚,流洩至脣齒,振顫、共鳴、回響,清澈的歌聲,一聲聲迴盪在大分的山谷間。

頭上包著毛巾,額頭戴著頭帶,腳穿塑膠雨鞋、肩上背著「鐵架配米袋」搭湊的登山背包。在這一身的裝扮中,最引人注目的就是頭帶,以前的族人就用頭帶背負重物,現在很多背工則使用L型大鋁架搭配頭帶,來減少肩膀的負擔。早期頭帶使用的是黃藤皮編織,隨著時代的進步與材料的取得方便性,已經漸漸改採用打包帶來作編織,頭帶的編織方式雖然各族有所不同,但是編法主要以斜紋編法,戴在頭頂上,也很像頭上的裝飾品,煞是好看。

中平部落的婦女用背簍裝滿小米。(圖 / 健行文化提供)

女性的袋子,可以裝農作物,也可以用來背小孩。(圖 / 健行文化提供)

頭帶是我目前最常使用的物品,每次上山都要跟笛娜借,深怕哪一天被我弄丟,於是抽空跟黃泰山學習製作頭帶,一個月的學習中,讓我擁有專屬的頭帶。出生在拉庫拉庫溪太魯那斯的Tina Umav,已經九十多歲,曾經跟我說過,以前藤編只有Isbabanal這一個氏族才可以編,其他家族都要向他們以物易物,來換編織物,她如此說:

naitun maqansia matas-I balangan、tuban、sivazu、davaz、at talangqas、kaupakaupa tindun qai Isbabanaz a tindun, maqa ata qai mabaliv ata,只有他們可以製作背簍、籐篩、網袋、talangqas,只有Isbabanaz氏族才可以做這些,其他氏族就向他們買。

這個專屬Isbabanaz的編織技術,其他氏族編織是禁忌(samu)。在時代的變遷,氏族互為交流下,技術廣為其他氏族學習,就像Bisazu他是屬於Istasipaz氏族。現在的年輕人卻越來越少人學習這項傳統技藝,未來不知道這個美麗的編織物,還能不能在山上看得到。

頭帶是原住民嚮導和高山協作上山一定會攜帶的物品之一,這個編織物可以讓我們從眾多的山友中,猜出這群戴著頭帶的人,具有原住民的身分。但是,現在也越來越多的平地人,開始學習使用頭帶。使用頭帶需要經過練習,否則會造成頸椎的傷害。頭帶使用的位置其實不在前額處,而是在頭頂前三分之一靠近前額處,使用時頸椎一定要呈一直線,不可以抬頭仰望,所以視角要看著地面。頭帶平時可以綁在肩帶固定帶上,在背負比較重的時候、或長時間行走時,來減少肩膀的負擔。

頭帶負重力強,100公斤的傷患都能背得動

隊伍當中有人因為受傷、疾病無法行走,排除頸椎、脊椎損傷的患者,也可以透過頭帶跟登山杖來搬運傷患。靠著兩支登山杖、一個頭帶、一條布繩,能背動一百公斤的人,無論再遠的路,再重的傷患,都可以用頭帶把人帶到安全的地方。

頭頂著頭帶的林淵源,把我帶入布農族的傳統領域中,也是第一次聽到「巡山員」這個工作職位名稱,才知道有一群布農族人在自己的祖居地,為外來旅客、學術團體做嚮導背工的工作。在這十幾年中,我因為林淵源大哥的關係,有機會持續地進入山林,讓我認識也是頭頂著頭帶的一群族人,他們各自有不同的身分,高山嚮導、背工、巡山員等,雖然不同的職位名稱,相同的是他們用自己的力量在祖居地工作。

那族人們的實際工作情況又是如何呢?人們對這份工作的想像又是什麼呢?這些問題是我在2012年前往祖居地馬西桑的行程與一群旅人的對話中,產生的小小的疑問。那是行程的第二天早晨,當天的晨曦很美,金黃的光暈輕輕淡淡,灑在林淵源及高忠義(Tiang Tanaouna)等巡山員的身上。當我們在瓦拉米山屋前整理背包時,一位旅人看著我們說:「你們要去哪裡啊?」林淵源回答:「我們要進去大分。」旅人說:「你們要去幾天?要做什麼啊?」林淵源笑著說:「大約還要走十幾天,我們是國家公園的巡山員,要巡山。」

與山林為伍的工作,真的如此浪漫嗎?這種對山林工作的浪漫之心,不只當代才有這樣的感覺。日治時期,鹿野忠雄的《山、雲與蕃人》書中,寫到當他聽到布農族的歌聲時,「歌聲響徹森林,引起一陣不可思議的迴響。從原始人口中流洩出的原始韻律......穿透我的靈魂」跟著布農族上山工作的時候是他最得意,而且最有活力的時候。他認為布農族的高山嚮導具備古武士般高雅的氣宇與重視情義、負責到底的作風,族人出現在文學作品中,呈現了一股浪漫的想像。

這讓我興起寫有關於布農族族人,在傳統領域的山林中,真實的工作環境。本篇利用兩次進入玉山國家公園的行程,第一次為二○一二年十月二十九日至十一月九日的清朝八通關古道調查,簡稱為清古道行程,另一次行程為二○一三年四月十九日至四月三十日的日治八通關越嶺道路,祖居地馬西桑之行。接下來的幾篇文章以清古道為主,日治八通關越嶺道路為輔,將兩次的行程,以巡山員和背工為主題,搭配一些歷史事件及族人在山中工作的狀況。

我將從頭帶開始說起,說出山林工作的這群人,如何背出自己的山。頭帶雖然是背簍、網袋、背架的附屬器物,但在背負物品,用頭帶頂於前額時,卻可以固定貨物,不至於行走時滑落,並使行走時承受重力較為輕鬆。讓頭頂背起重物的族人,用背簍、網袋、背架,一步一步地寫出山林的故事。將〈背負重物傳訊歌〉的音律,傳唱給更多人。

作者|沙力浪

花蓮縣卓溪鄉中平Nakahila部落布農族詩人與文學家,書寫部落的情感與哀愁。曾經因為念書的關係,離開部落,到桃園念元智中文系,再回到花蓮念東華大學民族發展所。這樣的經歷,開始以書寫來記錄自己的部落、土地乃至於族群的關懷。目前部落成立「一串小米族語獨立出版工作室」,企圖出版以族語為主要語言之書籍,並記錄部落中耆老的智慧,一點一滴地存繫正在消逝中的布農族文化。除了在部落成立工作室,也在傳統領域做山屋管理員、高山嚮導、高山協作的工作,努力的在部落、在山林中生活,並書寫。 文學創作曾獲得原住民文學獎、花蓮縣文學獎、後山文學獎、教育部族語文學獎、臺灣文學獎,著有《笛娜的話》、《部落的燈火》《祖居地‧部落‧人》。