經過二戰與冷戰,傷痕累累的柏林從鐵幕孤島再次成為德國首都,城市角落處處可見紀念園區、博物館、解說牌,那是德國人坦然攤開的傷疤,關於納粹、兩德分裂、柏林圍牆等,帶人穿越時空長廊,銘記德國歷史,也學習歷史帶來的教訓。「柏林的文化記憶是全世界有名的,隨性走在街道上都能碰見我們的回憶,」歌德學院院長羅岩接受《風傳媒》專訪時表示。

處處可見的記憶文化

柏林成為德國統一後的新首都之後,歷史反省基調也成為城市的獨特景觀,羅岩說,人們可以「沿著柏林圍牆的遺址走,參觀紀念的歷史博物館,你也可能偶遇城市的某些角落,一個遺址,你能夠停下來好好閱讀關於它的介紹,沉澱與思考這個國家的過去,像是柏林圍牆邊東德與西柏林進出的查理檢查哨(Checkpoint Charlie),那裡如今是著名的觀光景點。」

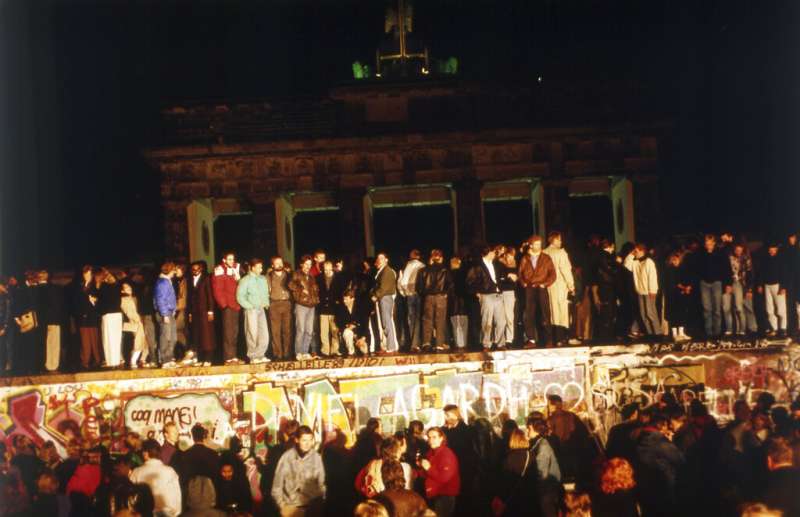

在圍牆覆滅之前,柏林被這條人造的政治邊界分割為二,羅岩指出,在圍牆周遭的「灰色地帶」是沒有人居住的,也沒有人敢在那裡逗留;圍牆倒塌之後,該如何處置納粹德國、東德共產主義時期的建築,直到現在都還引發廣泛討論,「該拆或是不拆,關係到人們應記得歷史的哪一個部分。」

羅岩說,柏林政府選擇保留部分舊建築,走在這新舊交融的城市,御林廣場(Gendarmenmarkt)能見到17至18世紀保存至今的古蹟與翻新建築,從布蘭登堡門(Brandenburger Tor)沿著菩提樹下大街(Unter den Linden),到位於城市中央、有5座博物館的博物館島(Die Museumsinsel),直通到東德還能看到保留下來的東德時期建築,例如亞歷山大廣場(Alexanderplatz)周圍仍有許多1960至70年代的建物,包含當時歐洲第二高塔「柏林電視塔」(Berliner Fernsehturm)。

過去,柏林圍牆上有一些非正式的通道被開鑿出來,挖牆的人被稱作「圍牆啄木鳥」(Mauerspechte),羅岩指出,圍牆倒塌之後,一些來自世界各地的遊客也是「圍牆啄木鳥」,因為基於好奇心與收藏心態,他們「偷竊」了圍牆遺址的一磚一瓦,「現在我們很希望好好保留圍牆,作為我們記憶文化的一部份。政府已禁止偷挖牆,但你還是可以在網路上找到柏林圍牆的某部分,早就流失到海外去了。」

貧窮,但性感

柏林在成為世界觀光大城之前,曾有過人人避而遠之的歲月。羅岩說:「冷戰時期多數人不會想要去西柏林居住,因為它是被東德包圍的自由孤島,政府只好祭出減稅、補助金等優惠措施,鼓勵人們搬往西柏林。」

不過西柏林吸引了東西德的流亡者、LGBTQ族群,以及各種與主流社會格格不入的「邊緣人」駐足,前衛藝術因此蓬勃發展,有狂野的地下龐克和電子音樂,年輕人表達對自由的渴望,倡言無政府與個人主義思想。 (相關報導: 行動代號「中國長城」!一夜建成、最難跨越的167公里邊防工程──柏林圍牆 | 更多文章 )

羅岩說,冷戰時期蘇聯研製出原子武器,德國面臨強敵環伺,任何人逃避兵役都會被認為是很糟糕的事情,然而當時西柏林屬於美、英、法共同管理地區,西德的徵兵法律並不適用於西柏林,有些逃避兵役的西德年輕人因此選擇移居西柏林。