1945年日本宣佈投降,一方面中國長達多年的抗日戰爭終於邁向結束,但另一方面國共兩黨的問題卻越演越烈,早有嫌隙的兩黨本就互看不順眼了,現在日本撤走,雙方為了搶奪日本撤走後留下的真空地區,戰鬥反而加劇。雖然之後美國曾派馬歇爾使華調停,但成效不彰,加上之後共產黨的鄉村包圍城市、游擊戰等奏效,最後國民黨輸到只剩「台灣」。

致力於推廣法律白話文運動的一群法律人,決定爬梳歷史發展與《舊金山和約》、《中日和約》、《中美共同防禦條約》等條約,並加上法律觀點寫成《中華民國斷交史》一書,試著從另一個角度來說明當年「中華民國在台灣」是如何形成的。

馬歇爾使華也無力回天,國共調停終告失敗

1945年12月,馬歇爾奉美國總統杜魯門之命出使中國,希望能調停國共內戰。馬歇爾因於當時任職參謀總長一職,加上曾於一戰後在駐華的第15步兵團擔任指揮工作3年的資歷,因此相較於其他官員,他對中國更有經驗。只是儘管對中國小有了解,但國共兩黨剪不斷,理還亂的歷史情結可不是一般外國人可以輕易理解的。

12月中旬,馬歇爾抵達中國後開始進行調停,一開始還算順利,國共雙方在1946年1月10日簽署了「停戰令」,準備由之後的政治協商會議來解決雙方的歧見與爭端。可惜之後的政治協商會議進度緩慢,儘管分成5個小組委員會分別討論5項重要議題,然在會議招開後的兩週,彼此仍舊無法達成共識,會議因此延長。所幸,最後在1月31日,5項議題終於全數達成協議,閉幕式上,國民黨代表蔣介石、共產黨代表周恩來、民主同盟代表張君勱等各黨代表人還先後上台致詞。

在政治協商會議順利落幕後,馬歇爾對於這次調停非常滿意,深信在和平建設新中國之路上,彷彿出現了一絲曙光。乍看之下的成功,使馬歇爾很快就卸下戰戰兢兢的心態,帶著成政治協定等成果回國向杜魯門總統報告。但誰也沒想到,在馬歇爾回到美國的這段期間,原先簽訂的協定全成了廢紙。

原來國共兩黨之所以會順著馬歇爾的意思簽訂政治協定,只是基於其個人聲望與美國的背景,實質上兩黨依舊對彼此不信任,這中間的鴻溝仍無法靠馬歇爾的調停來填補的。

在馬歇爾離開中國的這段期間,國共雙方因東北問題爆發零星衝突。國民黨認為雙方的停火協議中並未約束中央政府對東北軍隊調動的權力,共產黨則任為停戰協議限制了雙方軍事上的行動,因此爭相將軍隊調往東北,最終越演越烈,原先許多的協議都變成了廢紙。

經過1個多月的戰鬥,國民黨的軍隊反攻成功,重新占領了東北的戰略要地四平街,並進入長春。同時在馬歇爾鍥而不捨之下,六月時國共再次達成停火協議,並展開談判;然而,一直到停火期限結束時,雙方仍未達成協議,因此雙方的衝突並未停止。

1947年共軍逆襲,從此國民黨節節敗退,輸到剩台灣

之後,國民黨在推動國民大會的同時,在戰場上也掌握了較多的優勢,不但順利拿下張家口以及共產黨在熱河的最後據點 – 赤峰,1947年3月,國民黨還拿下了共產黨長年以來的根據地 – 延安。

可惜好景不長,1947年開始,國民黨在共產黨的「鄉村包圍城市」、游擊戰騷擾,以及推動土地改革來攏絡人心之下開始節節敗退,同時中共軍隊也拋棄國軍番號,陸續改稱為中國人民解放軍(簡稱解放軍)。1948年9月到1949年年初,三大戰役(即遼瀋戰役、徐蚌會戰、平津戰役)的失利,國軍總兵力損失高達百萬人,精銳軍團盡失。「遼瀋戰役」結束後,不僅宣告國民黨東北全面淪陷,更是預告了國民黨軍隊將在往後的國共內戰中一敗塗地的窘境。

之後的1948年11月「徐蚌會戰」也在解放軍的游擊戰騷擾之下,兵敗如山倒。而在徐蚌會戰後期,為避免國民黨將華北部隊投入會戰,共軍在華北也發動了「平津會戰」,牽制了華北的國民黨軍隊。

面對不斷失利的戰局,在國民黨內部的壓力下,蔣介石在1947年1月21日宣布下野,由副總統李宗仁代行職權。沒過多久,華北地區剿匪總司令傅作義和共軍達成「和平解放北平」的協議,這意味著華北也淪陷了。從1948年9月到1949年1月,國民黨兵敗如山倒,不僅失去東北及華北的統治,也失去了大量的精銳部隊。

上任的李宗仁雖然試圖和毛澤東展開和談,但是過程不順利,最終宣告破局。和談失敗後,毛澤東下令共軍渡江,4月23日南京失守,接著華中各地一一淪陷。八月時,湖南、江西、福建也落入了共軍的手中。最後連美國也放棄了,1949年8月,美國發布《中美關係白皮書》,該文件指出「中華民國在國共內戰的失敗應該歸咎於國民黨本身,與美國無關」。

中央只能從廣州遷往重慶、成都,最後在1949年12月離開了中國大陸,遷到孤懸海外的台灣並一直持續至今。只是當時他們是退守到台灣,還是非法占領台灣呢?

二戰後台灣何去何從?開羅宣言暗藏玄機

有人認為,台灣是被中華民國非法占領,但也有人認為,台灣就是中華民國。究竟哪個才是正確的,《中華民國斷交史》並沒有辦法去回答這個大哉問,不過能確定的是,「台灣」跟「中華民國」之間有一段斬不斷、理還亂的緣分。

首先,《開羅宣言》(1943年)表明台灣與澎湖應歸還給「中華民國」,雖後的《波茨坦宣言》(1945年)也聲明必須落實開羅宣言。當年日本宣布投降後,昭和天皇發佈《停戰詔書》宣布接受美、英、中、蘇四國在波茨坦會議上發表的《波茨坦宣言》,日本政府投降時簽署的《降伏文書》也載明日本接受《波茨坦宣言》。

依據名作家汪浩在《意外的國父》中所做的研究,從開羅會議的會前、會中、會後的各種跡象來看,《開羅宣言》真的很有可能只是一篇當時發布給媒體的「新聞稿」,而非是具有拘束力的國際條約。他認為,從會前觀察,開羅會議的主要議題都圍繞著對日戰爭問題,美國在此之前沒有特別為台灣問題提出研究報告,更沒派負責東亞事務的外交官和法律顧問前來參加。

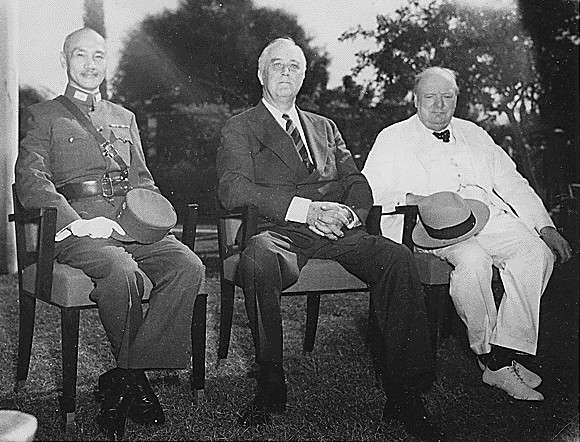

從會中觀察,三巨頭並未對台灣的問題展開正式的會談,只有蔣介石跟羅斯福私下在晚宴時提及台灣問題,相關文件也是三巨頭帶去的官員或顧問私下敲定的。從會後觀察,三巨頭既沒在宣言上簽字,也沒報請內閣會議和立法機構批准。只能看作是一篇當時發布給媒體的「新聞稿」,而非是具有拘束力的國際條約。

最後回過頭以法律的角度來看,其實開羅宣言是不是「條約」並非是重點,既使它不是,開羅宣言也可能可以被視為是具有特定法律效果的法律文書。因此重點可以擺在開羅宣言是否能夠在法律上發生「使日本負有歸還台灣給中國之義務」的法律效果。

然而,如前述,三巨頭未在開羅宣言上簽名,而且是以新聞公告的形式發布,還有最重要的一點,當時日本是否會戰敗、戰敗後是否願意把台灣吐出來,這些都屬於假設性問題(因開羅會議是在1943年舉行,比日本1945年戰敗簽署《降伏文書》早了2年左右)。甚至,日本也沒參加開羅會議,因此開羅宣言根本不可能約定「台灣主權歸屬」。換言之,開羅宣言最多只能說是三巨頭的「共識」,而共識正是最不可信賴之事情,因為它沒有具體白紙黑字的法律文件。

國民政府如風中殘燭,美國暗中作梗「台灣地位未定論」

不過,上述的「共識」隨著《波茨坦宣言》、《停戰詔書》、《降伏文書》等國際文件不斷反覆確認,台灣歸還中國一事似乎越來越沒有懸念。然而在國共開戰後,隨著國民黨節節敗退,美國開始認定蔣介石所領導的國民政府氣數已盡,於是將東亞外交政策的重點轉向思考「如何阻止台灣被中共接收」。因為中華民國在日本簽屬《降伏文書》後,中華民國已經將台灣納入管轄了,且主張自己合法擁有台灣,如果此時找不到立論基礎去推翻中華民國擁有台灣的合法權源,未來一旦中華民國被中共政權取代的話,台灣將納入共產黨的統治。

因此這時,美國開始傾向主張「台灣地位未定論」,也就是反對中華民國具備治理台灣的合法性與正當性,認為台灣與澎湖僅僅只是同盟國委託中華民國政府代管的前日本領土,台灣在日本放棄台灣那一刻起,台灣進入「主權未定」狀態。

果不其然,最後蔣介石的國民政府把整個大陸都輸掉了,國際更是看衰他,許多國家認為大陸的政權早已被中國共產黨推翻,不久台灣也會淪陷。當各國在美國舊金山談判日本議和工作時,原本應由蔣介石代表中國出席的席位,還被英國與蘇聯強烈反對,認為應由北京政府代表中國出席,不過最終蔣介石與毛澤東都無法派人出席舊金山會議。最後《舊金山和約》只規定:「日本國業已放棄對於台灣及澎湖群島以及南沙群島及西沙群島之一切權利,名義與要求。」而未論及日本是否有義務將台灣歸還給中國的問題。同時,日本與台北政府簽訂的《中日和約》也未提到相關問題。

最後,原本與台灣歸屬問題有關的當事人,卻都剛好陰錯陽差缺席了重要會議。從二戰後的各項法律文件觀察,原本明確規定應該要把台灣還給中國的《開羅宣言》,日本不是當事人;而真實發生條約效力的《舊金山和約》與《中日和約》蔣介石與毛澤東卻都無法派人出席,而且也未論及日本應該把台灣歸還給中國,導致從二戰以來到今天,台灣到底有沒有「歸還」中華民國,仍是只能各說各話。而當初這些未解決的問題如今並沒有消失,在台灣這片土地上,不同的國家認同、族群認同彼此攻擊、衝突仍不曾停止。

不過,無論中華民國落腳台灣到底合不合法、有沒有符合國際公約,這個政權實質統治台灣超過70年已是既定事實。筆者認為,了解過去不是為了挑起對立,而是讓生活這片土地上的人們,去思考如何一起面對未來。