前言

前一陣跟大學同學談到「美國的川普總統為了兌現競選承諾(例如想在美墨邊界蓋高牆)到底對不對?」筆者認為川普總統的出發點是錯的,同樣的邏輯應該也適用於他的其他承諾,以及台灣新當選之縣市長的政見!因為,川普總統(或台灣新當選的縣市長)現在最應該關切的,是在所承諾的議題上如何施政才能夠「合乎大多數人民的福祉」?而不是「執著於競選承諾的兌現」!

將「兌現競選承諾」與「大多數人民的福祉」相比,後者顯然要重要得多。所以,新當選總統者「不兌現競選承諾」並不必然成為問題,而「是否符合大多數人民的福祉」才應該是他/她考量的重點。

(1)當他/她還沒當選總統而只是一位總統候選人時,他/她的資源有限,所以「無法正確判斷一個複雜(或生疏)的問題實屬正常」。然而,當他/她當選了新總統之後,就有很多的資源可用。在資源情況完全不同的情況下,得到完全不同的結論也非常正常,不是嗎?

(2)新總統深入了解了一個有爭議性的問題(例如美墨邊界蓋高牆)之後,當他/她得知「此項競選承諾(或政見)是個錯誤」(無法「為大多數人民帶來福祉」)時,在施政上應不應該「改變競選承諾(或政見)」?應該!對不對?因而此時即「無法兌現競選承諾」!

(3)以此觀之,新總統有必要「以大多數人民的福祉」為衡量的基準,並以政府的行政資源在較複雜(或較生疏)的議題上做完整研究,必要時「只好改變競選承諾」!何況,競選時的議題不只一項,選民未見得是因為此議題而投下支持票!

(4)但新總統有責任要清楚說明,他/她是「為了大多數人民的福祉」或「其他原因」(例如不可行),因而必須在所承諾過的議題上改變想法。亦即,以「透明化」和「坦白」的態度面對「競選承諾」,是新總統的責任!

(5)畢竟,新當選者的真正目的是「為了大多數人民的福祉」,此點遠比「兌現競選承諾」更為重要。

但關鍵在,新總統有責任要清楚地說明,為什麼他/她「無法兌現競選承諾」?而以「透明化」和「坦白」的態度面對「競選承諾」才能彰顯誠信,並獲得選民的諒解。

此種邏輯對於新當選的縣市長也相同,差異只在「全國性事務」與「地方性事務」之別。

「競選承諾」的「檢驗」

在民主制度下,當選者的「競選承諾」當然要供人民「檢驗」,但「檢驗」不等於「兌現」。原因在:當選者「是否兌現競選承諾」,根據的是他在競選階段的「政見」;人民需「檢驗」的則是,當選者經過仔細研究後施政「是否符合大多數人的福祉」,二者截然不同」(後者當然要重要得多)

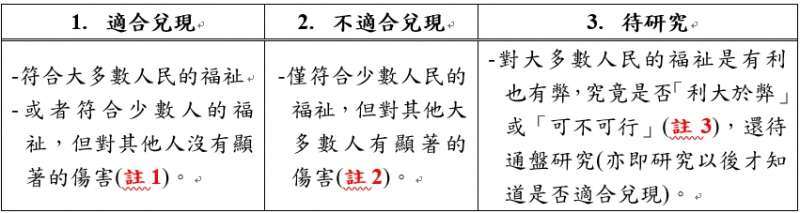

表1.概述了合理「檢驗」當選者因應「競選承諾」的三種方式,其基礎都是「是否符合大多數人民的福祉」:

表1:「競選承諾」的三種「檢驗」方式。(作者提供)

註2:例如「設置賭場」雖然可以「發展觀光」並「增加就業機會」,因此對少數人有利,但此舉過分崇尚金錢(過猶不及),對社會「價值觀」及「風氣」造成很不好的影響(弊),因而不符合大多數人的福祉。

以川普總統為了兌現其競選承諾而想在美墨邊界蓋高牆為例,以目前所知的資料看來,此項競選承諾最多只屬於表1中的「3.待研究」的事項。研究以後若發覺屬於表1中「2.不適合兌現」的範圍亦不令人意外。

但川普總統不惜讓聯邦政府關門35天!除了讓聯邦聘雇人員短少了35天的薪資外,也造成了美國境內的空安拉警報、國家公園髒亂、所得稅無法正常徵收等損失(註4),值得嗎?難道此舉只是為了兌現此項競選承諾?符合大多數人的福祉嗎?

註4:紐約時報(2019.01.28):美國國會預算辦公室說,「聯邦政府關門在經濟上的代價是110億美元」(Government Shutdown Cost U.S. Economy $11 Billion, C.B.O. (the Congressional Budget Office ) Says, The New York Times),

川普總統不惜讓聯邦政府關門35天!除了讓聯邦聘雇人員短少了35天的薪資外,也造成了美國境內的空安拉警報、國家公園髒亂等。(美聯社)

此種「檢驗文化」可否在民主制度中實現?

在民主制度下,以「是否符合大多數人民的福祉」來檢驗新總統或新縣市長的「競選承諾」應該較為合理。在此種原則下,當新總統或新縣市長在決定政策時,較容易為大多數人民的福祉著想,因而有較健康的施政。

在下一次選舉時,大多數人若能投票給「願為大多數人民之福祉著想」的候選人,則民主制度的「良性競爭」不難落實,而古訓中的「選賢與能」也不難實現!

如果此種「檢驗文化」可在台灣實現,不啻為台灣民主的一大改良!此舉除了較易落實「人民當家做主」的原則之外,也才不會出現台灣目前的怪現象--「人民選出來的人當家做主」。

如果西式的民主都能以此種合理的程序來檢驗新當選者,並做為下一次選舉的重要參考,則Tony Blair(前英國首相)2014.12.04在紐約時報上所質疑的「民主是否已死?」(註5),也有了改良的契機!

註5:紐約時報(2014.12.04):前英國首相Tony Blair之專文「民主是否已死?」(Is Democracy Dead?)

二、三十年前,台灣曾為四小龍之首,淪落至今成為甚麼都不是,究其原因,實行不良的民主制度實不無影響。國父曾說過「立志做大事」,政治學者們何不在「民主制度的改良」上盡一些心力?

台灣的首要價值

毫無疑問,「愛台灣」是「台灣人民的首要價值」!而「真正的愛台灣」應符合大多數人民的福祉。

由以前的歷史看,藍綠都會變(而且都變得很多),但絕大多數人愛台灣的心是不會變的。難道藍綠的支持者覺得「自己也應該跟著藍綠變」?難道「愛台灣不是更重要?」

口頭上講愛台灣的人是真的愛台灣嗎?應該從他的行為對台灣的整體好不好來判斷吧?「真正愛台灣」的人應放大格局,由經濟面、文化面、社會面、政治面、軍事面等來整體判斷對台灣究竟好不好?

筆者覺得,藍綠的支持者也都應該「愛台灣」吧!只是「愛台灣」的方式及格局不同而已!「愛台灣」的格局比較大的應該較正確!因為格局較大的一方看得較清楚,較能避開「瞎子摸象」之失!

希望台灣人、藍綠及其他政黨的格局都會慢慢變大。也希望格局變大後台灣人民、藍綠及其他政黨會慢慢增加共識,並慢慢減少台灣的空轉與內耗。

六、結語

(一)「兌現競選承諾」遠不如「大多數人民的福祉」重要,因此在民主制度下,新當選者「是否兌現競選承諾」要看「符不符合大多數人民的福祉」。畢竟,新當選者的真正目的是「為了大多數人民的福祉」!

(二)若新當選者「無法兌現競選承諾」,他/她有責任要清楚地說明,為什麼他/她必須在所承諾的議題上改變想法?亦即應以「透明化」和「坦白」的態度說明「無法兌現競選承諾」的原因,以彰顯誠信並獲得選民的諒解。

(三)在民主制度下,新當選者的「競選承諾(政見)」當然要經過「檢驗」,但「檢驗」與「兌現」截然不同:「兌現」根據的是「候選人的政見」;而「檢驗」則依據的是人民衡量「新當選者的施政符不符合大多數人民的福祉」。本文以「是否符合大多數人民的福祉」為基礎,列表概述了三種「檢驗競選承諾」的方式。而「適合兌現之競選承諾」通常為「利大於弊」及「可行」之政見。

(四)若能實現此種「檢驗文化」,應可造成民主政治的「良性競爭」,因而古訓中的「選賢與能」不難實現。此種文化不僅對台灣的民主制度有重大影響,也可為西式民主的重要參考。國父曾說過「立志做大事」,政治學者們何不在「民主制度的改良」上盡一些心力?

(五)毫無疑問,「愛台灣」是「台灣人民的首要價值」!而「真正愛台灣的人」應該是「心中沒有藍綠,願就事論事,客觀看待,為了台灣大多數人的福祉而努力的人」。所以筆者比較認同「無色覺醒」式的「愛台灣」!也比較認同在改良「台灣民主制度」的各種努力!

(六)「真正愛台灣」的人也應該能放大格局,由經濟面、文化面、社會面、政治面、軍事面等來整體判斷對台灣究竟好不好?希望台灣人民、藍綠及其他政黨的格局都會慢慢變大,慢慢增加共識,並慢慢減少台灣的空轉與內耗。

(相關報導:

觀點投書:台灣需要創造優質『藍綠交流平台』

|

更多文章

)

*作者為美國柏克萊加州大學材料博士,曾任國營事業主管及全國工總環安衛委員會副召集人