一位紐約老同事,現在已經是管理180億美元的基金經理兼資深分析師曾跟我開玩笑說:金融業不存在根本的技術創新。他說這句話的時候,比特幣還沒被發明,但從很大的尺度上來看,金融業在過去一百年中可以算得上自發性的、有根本推動行業進步的技術創新,大概就是自動提款機(ATM)。考慮到金融業控制巨大的資本,而且作戰與賺錢(還有性)是歷史上推動技術創新的根本原力,競爭激烈的金融業在創新上如此稀缺,非常詭異。

金融業雖然對通訊、計算與儲存等各種技術的要求非常高,卻很少為了技術創新而投資。只有當外在環境變化擠壓獲利,甚至威脅生存時,精明的金融業者才會投入鉅資,鞏固自己、卡住敵人。從這個角度來看,金融業的投資在本業或新業務的邏輯,是進攻式的防禦。內在的獲利緊迫性(internal necessity)推動的變革往往是業務態樣與組織架構的創新,但也很容易流於舊片新拍。老電影放第3次還有票房,是觀眾的問題。華爾街諺語有云:customers have very short memories… and some are born to be customers。醒世恆言,良有以也。

這種例子在華爾街歷史上層出不窮。很多金融創新,例如資產證券化(如1980年代爆紅的Mortgage-Backed Securities),收購避稅策略(如最近很紅的tax inversion),甚至用金融衍生品來對賭,一開始往往都是一小群鬼才型的交易員或銀行家針對某些客戶需求、市場失衡或監管漏洞設計出來的新花樣,因為眼明手快,突然在某個利基市場取得了相對或絕對壟斷地位,賺得暴利。金融機構高層往往忙於權鬥,對業務實際狀況不甚了解,忽然看到某個新業務狂賺錢,見獵心喜之餘明白要加強發展,但到年終敘獎時又可能付不出足夠的獎金,此時競爭對手就大方撒錢來挖角整套複製,然後大家都能提供類似產品與服務殺價競爭,利潤不足,只好加槓桿賭大,爆了就讓市場與納稅人買單,週而復始,生生不息。

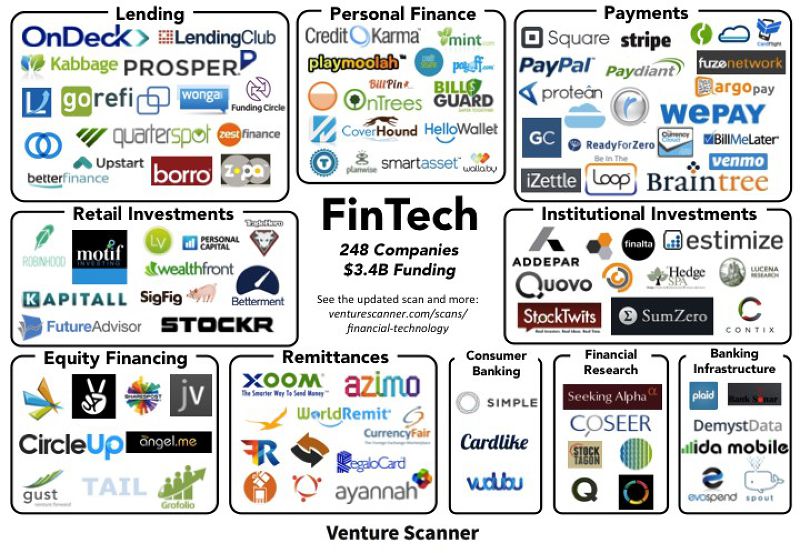

這一切似乎正在改變,因為有了FinTech(Financial Technologies)金融科技新創投資潮。

這並不意味著FinTech投資人只是炒短線。金融科技領域可能是未來十年內最重要的投資領域之一,不僅僅是因為金融服務深深影響了人類日常生活的各種層面,而是金融業的過度膨脹與不思創新,很大程度上阻撓了許多產業的變革,因此非常需要新創投資。從技術的觀點來看,金融服務的本質並不複雜 – 降低跨時空風險移轉的交易費用並賺取合理的服務費。以高科技低成本來複製,絕對做得到。金融創新所以知易行難,除了金融體系「資本戰」的性質與複雜的監管條例難以參透之外,說穿了就是利益有多大,抵抗就有多強。要理解大型金融機構的貪婪與恐懼,不用費神猜想他們究竟賺多少,而是要看他們願意花多少。從這樣角度來看,高盛與IDG聯手投資5000萬美元到比特幣新創企業Circle International Financial,顯然不只是防禦而已: 要是Blockchain真的起來,昂貴的既存金融基礎建設有可能會像馬車之於汽車,電報之於互聯網一樣,是可能真的會被送進歷史博物館的。要是太過自滿保守不搶先佈局,一旦被別人卡位,那就慘了。

再仔細去想金融業創新困難的原因,監管是最難跨過的門檻。除了人事費用與維持平台運作的固定支出以外,遵法合規是金融業經營成本最高也最難控制的一塊。雖然cost-down是所有企業為了生存應有的考量,在金融業這個邏輯並不時時成立。金融業的核心是資本,資本是監管機構為了維護公司的穩定,為了保護投資人或消費者,人為規定的一個安全邊際。廣義的來講,金融業最大的營運成本就是持續取得資本的成本,也就是符合既有法規框架與未來監管政策變化的前瞻性投資成本。這種業界習稱的compliance cost,在全球金融海嘯之後,可說是持續上升。大到不能倒的金融機構,為了維持巨大業務量以合理化其降不下來的人事費用,必須花錢來向能協助其遵法合規的資訊供應商購買服務,從而催生了一系列針對金融業監管環境變遷的新創企業或大企業的新業態。限於篇幅,這裡無法一一詳述,但可以舉兩個具指導意義的例子。

第一個例子,就是股神巴菲特長期持有、全球信用評級機構三巨頭之一的穆迪(Moody’s)。

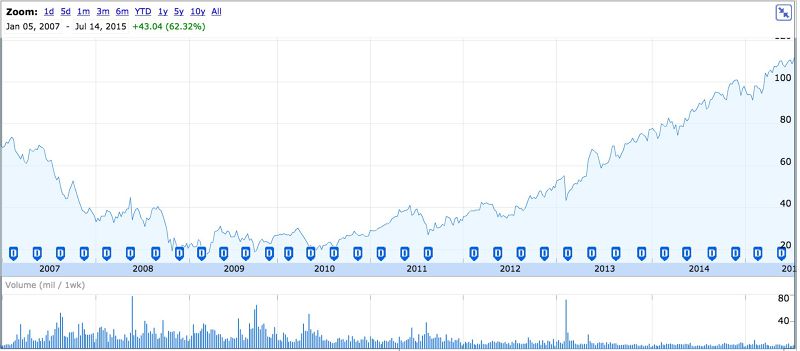

很多專業投資人認為,市場居然能無視穆迪在美國次貸危機與全球金融海嘯中所扮演的爭議性角色(明明是不值錢的毒債還可以被評為AAA傾銷全世界),還爭相以成長股來看待之,是當前金融體系最偽善又最不可思議的一件事。根據2014年財報,穆迪年營收33億美元,2010年到2014年每年平均成長13%,EPS成長19%,營業利潤率在2010年就高達41%,2014年甚至成長到46%,總市值220億美元,本益比高達26倍。在過去5年內,平均每1塊錢的營收,穆迪可以賺取3毛錢的自由現金流,最大對手標準普爾只能生出1毛錢,顯然情勢一片大好。

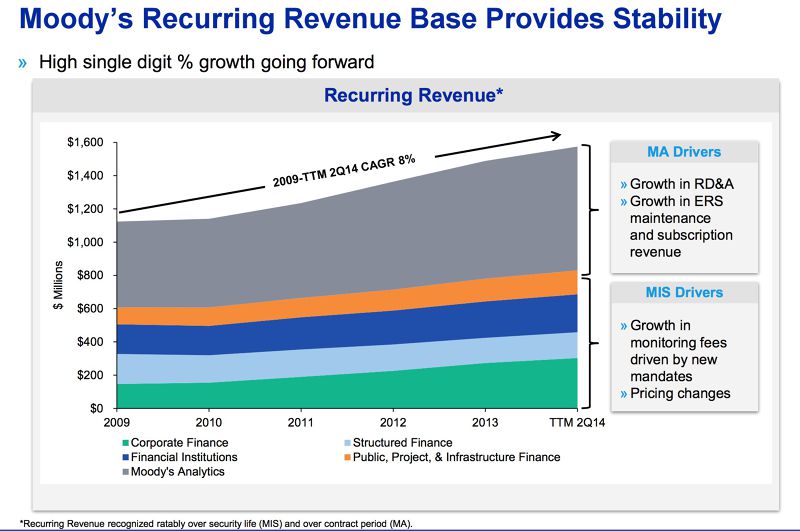

有這種卓異表現,除了穆迪的商業模式乃是以訂閱為主,專案為輔,每年用戶續約率超過95%,重複性營收(recurring revenue)佔合併總營收50%,其中以信用評級為主業的Moody’s Investor Service的重複性營收佔比是39%,但以風險分析與其他中後台資訊服務為主的Moody’s Analytics,重複性營收佔比高達73%。雖然當信用評級產業呈穆迪、標普、惠譽三頭寡佔態勢,用戶想換也換不出這三家的手掌心,續約率與利潤率高是理所當然,但這並非股價增長主因。

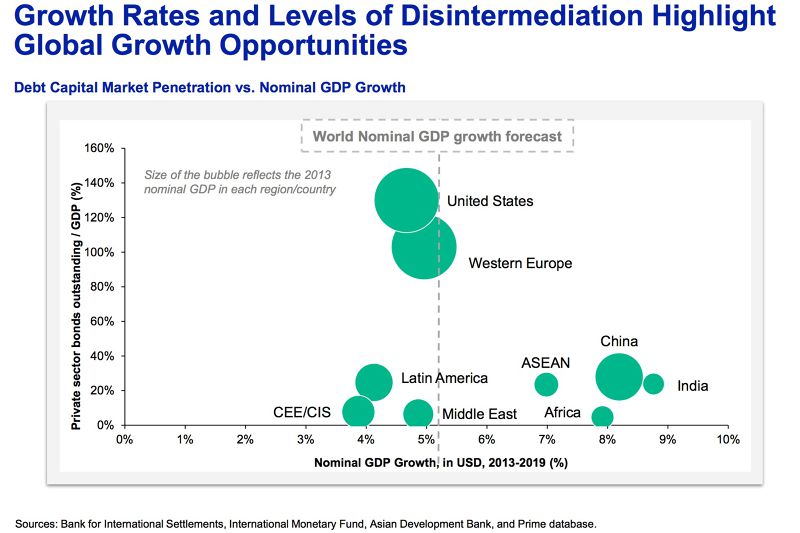

所謂的金融脫媒說穿了,就是債券市場與銀行搶生意。大型跨國銀行在金融海嘯受創,需要降低槓桿修復資本基礎,收縮放款力度,但實業仍然有資金需求,加上全球債券投資人因為零利率環境,被迫四處尋覓高收益資產以維繫其投資績效,巨大的需求誘發巨大的供給。誰來評價一檔債券的發行人的信用風險?還是只有全球信評三巨頭。根據國際清算銀行統計,美國與西歐在外流通的債券總額對GDP的比率冠絕全球,倘若發展趨勢不變,中國與印度遲早步上後塵。穆迪目前持有印度領先信評機構ICRA股權50%,也是大陸中誠信國際信評的戰略投資人,成長可期。

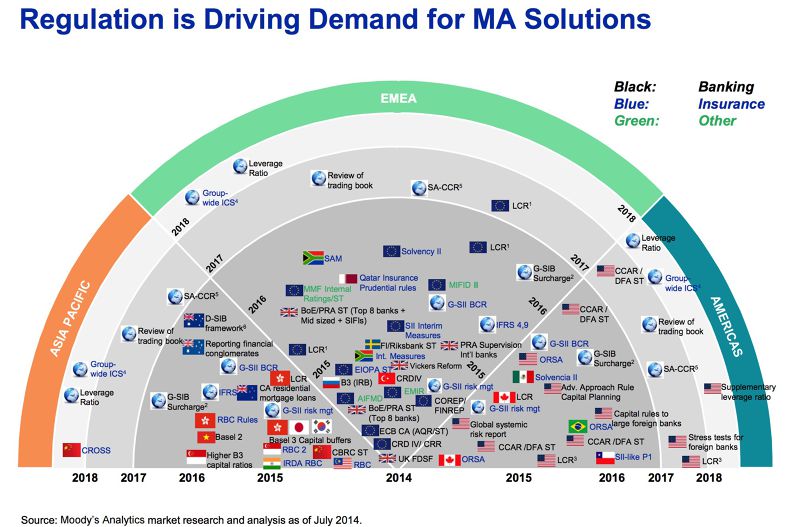

而要理解穆迪之所以能從金融機構監管成本上獲利,一圖勝過千言萬語:

要充分理解這幅被戲稱為「監管條例彩虹」的路線圖所將對全球金融機構帶來的影響,可能可以寫好幾篇博士論文,在此不贅。假設你是銀行高管,每天釘業務算獎金都來不及,看到這種複雜的監管要求就一個頭兩個大,只希望誰能趕快幫我搞定,讓我趕快繼續賺錢。迎合這種破財消災的心態,就是穆迪的投資價值:no pain, no gain。

另一個例子,就是在2014年才公開上市的新公司Markit(MRKT)。

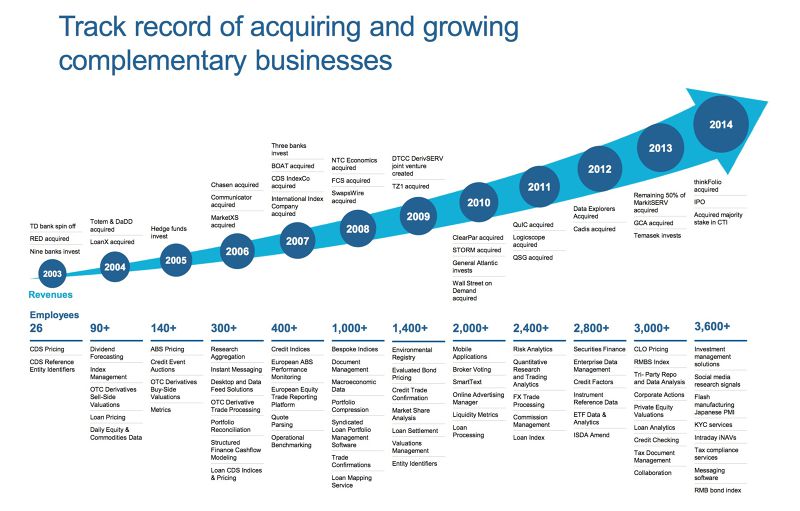

創立於2003年的MRKT的總市值才約50億美元,2014年總營收將近11億美元,EBITDA將近4億9000萬美元,是被認為近十年來最有可能挑戰彭博社在金融資訊服務領域的新秀。其主營業務是在提供跨國金融機構流動性低、難以準確定價的金融商品的參考價格、指數及鑑價服務,針對OTC市場上交易的金融衍生品的結算與交割服務,以及其他風險控管與遵法合規相關的資訊服務。MRKT選擇這類利基市場深耕,除了創辦人出身信貸衍生品交易之外,還有與其他領先金融資訊供應商差異化競爭的思路。要在金融資訊服務業生存,要不就大到不能倒,要不就是小而全小而美,達到穩定的重複性營收規模後,透過收購來擴充版圖,加深訂戶的依賴性,這正是MRKT的發展策略。自2004年起,MRKT總共完成了28宗收購案,總金額將近20億美元,深掘護城河的意圖非常明顯。這也意味著,FinTech新創投資人的出場策略,其實不一定要爭取上市。

MRKT的主業是在全球金融海嘯前後成長最迅速的領域,也是全球監管機構著力最深的範疇。面對節節上升的監管成本,跨國金融機構必須有所因應,這也是許多知名投資銀行都是MRKT的早期戰略投資人的主因之一。陰謀論者會說:要操縱市場,必須要擁有定價權。衍生性金融商品的價格是算出來的,誰說了算?MRKT與其大客戶。至於這裡是否有道德風險,就是另一個問題了。

細心的讀者會問:監管成本驅動投資需求可以理解,那麼人事費用呢?雖然金融從業人員往往被認為唯利是圖,但人類畢竟不是機器,也不一定總能用錢打發。是否存在更「以人為本」的金融創新?

(相關報導:

胡一天專欄:數位貨幣與抵抗遺忘的權利

|

更多文章

)

一代經濟學大師兼投資高手凱因斯曾在1936年指出,造成金融市場不穩定的主因,勃發的感性大過失控的理性;人在市場中的投機行為與商業決定,其實都是受到「動物精神」(animal spirits,或謂獸性)的驅策。以「非理性繁榮」一書享譽全球的2013年諾貝爾經濟學奬得主席勒(Robert Shiller)在其與2001年諾貝爾經濟獎阿克洛夫(George Akerlof)合著的《動物精神:看透全球經濟的新思維》中亦認為,受到故事與偏見影響的信心,是動物精神中最重要的元素,並呼籲宏觀經濟政策制定者重視此一關鍵元素,不應囿於抽象的理性框架與效率思維。然而何謂信心?何謂獸性?三位大師亦語焉不詳,主流經濟學家們也多認為只是生動譬喻,並非可量化研究的具體變數,依舊認定市場理性,無視資產價格三不五時瘋狂波動的事實。

薄暮時分,是法國人眼中犬狼難辨,或犬狼互變的時刻。犬與狼的分野,仿佛人性與獸性,僅一線之隔。科茨認為,由於交易員與投資人的身家前途均成為全球金融市場上的賭本,一秒鐘幾十億上下,得道升天或粉身碎骨都有可能。如此巨大的壓力,誘發了潛藏人體中在原始曠野上面對野獸所演化出來的求生本能,而內分泌系統就是策動人體求生的系統中樞。科茨援引大量自華爾街交易員身上取得的實證數據,推斷睪固酮及皮質醇這兩種人體內極其重要的荷爾蒙,可能就是導致人類在金融市場中非理性行為的「樂觀分子」與「悲觀分子」:金融市場的起落與經濟景氣的循環,或許可以用交易員、投資人及其他市場參與者體內睪固酮及皮質醇的相對濃度來解釋。資產價格的泡沫與崩盤,因此有了生理學上的理據。小至金融機構的薪酬設計,大至金融市場的監管原則,都應該從生理學,甚至病理學的觀點來設計緩解週期波動的拮抗機制。僅憑奠基於純理性的抽象假設不僅無法對症下藥,反而可能導致嚴重的副作用,加劇金融市場的泡沫風險,延長經濟從蕭條中復甦的時間。

此一見解,完全不同於主流經濟學界的假設,卻與金融市場中的實戰經驗十分相符,而且可能隱藏著一個巨大的商機:如果把金融業比擬成職業運動,金融專業人士都是職業運動員,為了確保這些高薪「選手」在激烈的全球獲利競賽中保持超人般的表現,透過可穿戴式裝置與大數據分析來對金融業人士生理與心理的持續監控保養與精進,就是一個很值得投資的全新領域,非常值得關注。

(相關報導:

胡一天專欄:數位貨幣與抵抗遺忘的權利

|

更多文章

)