如果有人步伐和同伴不一樣,也許是因為他聽到不同鼓聲。不管與人一致、或差異甚遠,就讓他跟隨所聽到的節奏前進吧!

聯考制度終止這10多年來,高中、大學入學方案每次調整,都有不少家長抗議不公平,憂心制度瑕疵,害孩子進不了好學校,之前努力都白費了,影響一輩子前途。

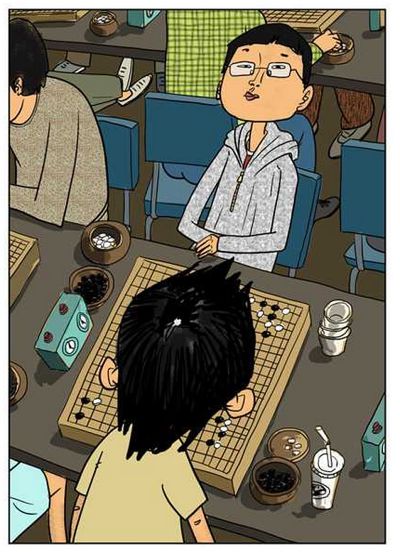

好學歷也許很重要,但台灣有一群聰明過人、通常成績名列前茅的孩子,決定放棄單純校園生活,走上競爭加倍殘酷的圍棋修煉之路。這些在庸俗大人不能理解的孩子,小小年紀就努力磨練自己的棋藝與心智,想要變得更加強大,跟更厲害的高手下棋。

職業棋士選拔有嚴苛年齡限制

社會組遴選資格,則包括「院生組」落選人、業餘賽成績最優者、以及通過「社會組」初賽的10到12名選手,同樣則優取2到4名。

職業棋士選拔,有嚴格年齡限制,院生組必須未滿18歲;社會組男性未滿20歲、女性未滿22歲。

圍棋跟運動競技一樣,講究「心」、「體」、「技」,棋士除了具備心理素質、高水準棋藝,也需要良好體能支撐,因此職業棋士表現的巔峰期,跟運動員一樣,多在30歲以前。

想當職業棋士 12歲前下決定

那麼,想當職業棋士的孩子,得幾歲下決心全力衝刺呢?答案是:越早越好,國中一年級以前,就必須做出抉擇。

小小棋癡 左右手持黑白棋對打

小小年紀就通過院生考試的,多屬於功課好、會讀書的孩子,即使家人未刻意栽培,業餘賽成績、升段速度都挺驚人。除了過人資質,想當職業棋士的孩子,通常很小就會表現出對圍棋的專注、或癡迷。

近期剛贏得下一屆「世界業餘圍棋大賽」、「大陸業餘賽」、「世界青少年圍棋錦標賽青年組」代表權的13歲院生賴均輔(右),以及拿下「世界青少年圍棋錦標賽少年組」代表權的11歲院生余炳葟,就是很明顯的例子。

細算能力強、棋感很好的余炳葟(下),4歲半開始學圍棋,因為媽媽發現他3歲旁聽哥哥圍棋課的時候,很安靜聽課,老師發問的時候,他也舉手要回答。

賴均輔4歲半學的是畫畫,媽媽想栽培他藝術創作,上小學課後輔導才接觸圍棋。他們住在不同城市,在不同年紀開始學棋,入迷反應卻很相似。

媽媽們都說,他們有空就下棋、做題目;大人不會下棋,他們就左手跟右手,一黑一白認真對奕,專注到大人叫不動的地步。均輔媽媽一次還氣得要把圍棋拿去丟掉。

澆灌「努力」讓萌芽「天分」茁壯

賴均輔、余炳葟正式學棋後,不到3年就拿到業餘6段、以及院生資格,明確表達想走職業圍棋的意願。余家決定支持,賴媽媽則交給老天爺決定,結果兩人同時考上中華職協圍棋道場,有資格接受職業棋士的免費指導,為自己爭取最好的師資。

多數想走職業棋士之路的孩子,都會展現類似熱情與天份,一旦進入院生階段,他們較量對象,不再是程度參差不齊的業餘棋友,而是其他一樣有天分的同儕,贏棋變得困難,必須用功才能累積實力!而支持他們不斷努力的,當然還是發自內心喜歡圍棋的熱情。

出名容易成名難

著名業餘棋士、前清大校長沈君山,1986年曾經寫了一封信,給唯一的徒弟、當年10歲神童施懿宸,叮囑他專注投入,其中文字今日讀來依舊深刻有力,不知是否符合這一代院生的情境:

「在你們的年齡,神童啦、天才啦,便是這些浮雲。要知道,出名容易成名難。出名可以靠運氣,靠人家捧,但是把名聲一直保持下去,卻得靠真本領,靠不斷的努力。圍棋的可愛,便在黑白分明。僥倖不來,頭腦一發熱,報應就到--馬上輸棋。」

(待續)

圍棋規則淺淺談