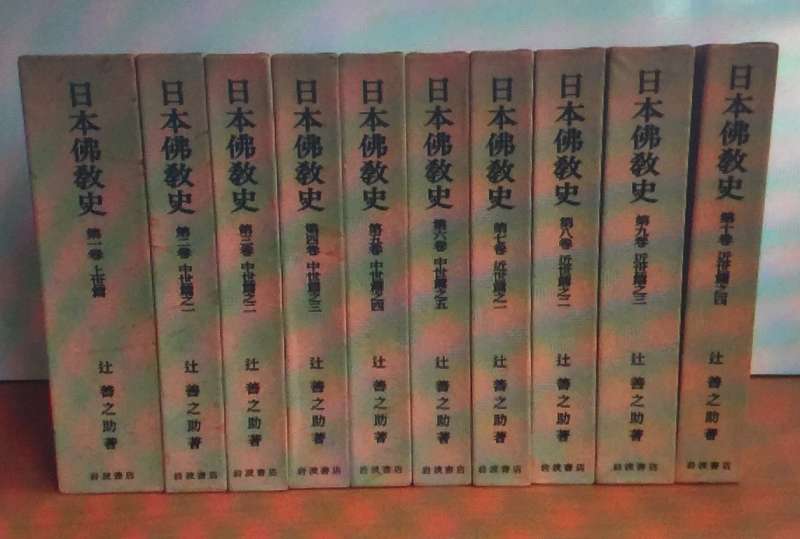

我自認是個怪人,平時以鼓吹購書運動為樂,每年數次到日本各地古舊書店找書,盡情履行愛書人的任務。此外,我也把這種遊歷視為是有益身心的活動。如果我們從現代取得書籍的便捷管道來看,以現代和古代的環境與之相較,那麼現在的條件顯然來得便利百倍。或許正因為如此方便,使得我們愈來愈難體會「舟車勞頓」這個詞彙的物質意義。長年以來,我一直有一個念頭,很想購買一套《日本佛教史》,因為我希望藉助歷史脈絡清晰的通史引領,為我繞過斷章取義的論述。

多年以前,我在高圓寺定期舉行的西部古書展中,看到這全集的散冊,只是當時購書數量過多,而沒有當即買下,心想日後一次購齊,事實上,從各方面來說,我都是自不量力,畢竟,這已經超出我汲取智識的能力範圍了,絕不可能在這個領域上有任何進取。

但儘管如此,直到現在,我仍然沉浸在這個想像的愉快氛圍中。我僅只是拍下這套全集的書影,而不是捧住莊嚴的實體書,卻感到無盡的愉悅,因為我始終認為智識之神向我敞開大門。現在,這個艱巨的購書任務——購買全集或大部頭的書籍,全敦請末岡實教授執行,他接到我下單的通知,旋即上網向舊書店洽詢付款,然後以空運或海運的方式寄至臺北給我,我每次想到其厚重的恩情,由衷地感謝他。因此,絕不容許我只會高坐清淡,而不努力從事文化生產。

在此,我還必須指出,我不是佛教徒,亦不是佛學研究者,只是對於佛教典籍的流布,作為出版品的命運很感興趣,希望從典籍翻譯接受史的角度切入,來了解中國的佛經輸入日本之後的歷史變遷。凡是細心的讀者都能發現,在某種程度上,譯經的輸入與傳播仍會受其典籍名氣高低的影響,所以在這諸多譯經典籍當中,必然有知名的、也有名聲不高,卻卓越的譯經版本。

根據《日本佛教史》一書指出,自日本孝德天皇於大化二年(646)頒布革新詔書,實行史稱的「大化革新」,仿效中國的隋唐制度而建立的律令制度以來,這個日出之國,在政治經濟和文化方面都獲得了發展,進入公元8世紀的奈良時期,日本佛教在這樣的歷史環境中逐漸興盛起來。

彼時,中國的佛教經籍開始大量地攜入日本。為了接續這個學佛風潮,在奈良時期,就設有專門的寫經機構,專門為官方寺院抄寫佛經和章疏。根據日本學者大庭修指出:「天平十年(738)開始有寫經司,天平十五年(743)以後成為寫經所,同時並置的還有寫疏所、寫一切經所、東大寺寫一切經所等,這些都是承應東大寺和國分寺(朝廷在各地而設的官寺)的需要,由官方設置的寫經機構。」

鑑真並非單獨前往日本弘法的,同行的弟子有法進、曇靜、思托、義靜、法載、法成等。在此行之中,他還帶去《四分律》和《律二十二明了論》,以及以南山宗為主的中國律宗三派的律學著作,包括佛像、佛教經籍、文物和工藝品等。根據木宮泰彥《中日交通史》一書指出,到了天平勝寶六年(754),有行賀攜齎來經教要文五百餘卷,佛哲密部亦甚多,還有無名留學僧和外國歸化僧攜來經籍亦不少。主要有:《華嚴經》、《大佛名經》、《金字大品經》、《金字大集經》、《南本涅槃經》、《四分律》;法礪《四分疏》;定賓《飾宗義記》、《戒疏》;觀音寺大亮《義記》;道宣《四分律比丘含注戒本》、《戒本疏》、《行事鈔》、《羯磨戒》;懷素《戒本疏》;大覺《批記》;法銑《尼戒本》、《尼戒本疏》;慧光《四分疏》;智周《菩薩戒疏》;靈溪釋子《菩薩戒疏》;智顗《摩訶止觀》、《法華玄義》、《法華文句》、《四教義》、《釋禪波羅密次第法門》、《行法華懺法》、《小止觀》、《六妙門》;玄奘《大唐西域記》等等。進言之,這些佛經章疏大量輸入日本,為奈良時期佛教的傳播和興盛打下了重要的基礎。

至此,我們必須提及最澄和空海二位高僧,因為他們是將中譯的佛經攜入日本,並帶給日本佛教思想教義影響甚深的推手。延曆二十三年(804),最澄(767-822)受桓武天皇的命令,以「還學僧」的身分入唐求法,他的弟子義真隨行。他們先後到了台州的龍興寺、天台山佛隴寺從道隧和行滿受天台教法。最澄除了受天台教義之外,還從翛然受禪宗牛頭法融一派禪法,從宗教大師善無畏再傳弟子,龍興寺的順曉受密教金剛界、胎藏界之法,從道隧受大乘「三聚大戒」。

直言之,最澄實際接受了天台宗、密宗、禪宗和大乘戒法(圓、密、禪、戒)等四種傳授。延曆二十四年(805),最澄學成歸國,帶回大量的佛教經論及圖像、法器等物品。在這批珍貴的佛教文物當中,經論章疏傳記合計230部460卷,真言道具等10餘種,拓本真跡等17種。所謂思想的薪火相傳,最澄的弟子圓仁(794-864)和再傳弟子圓珍(814-891),他們也曾經入唐求法,在中國學習天台教義及密教,回國之時亦帶回大量佛教經籍。圓仁攜回經籍總計585部794卷,圓珍則攜回經籍總計441部1000卷之多。不言自明的是,我們僅止從這些經籍的卷數來看,就足以看出日本僧侶渡海遠赴中國取經的大無畏精神。

接著,空海前往中國取經的歷程同樣值得所有愛書人的敬慕。空海(774-835)早年即閱讀《論語》和《孝經》等,青年時期入大學寮學習《毛詩》、《左傳》、《尚書》等漢籍。也就是說,他能夠讀解漢籍的精要,在掌握一門外語(漢文)方面,他的確是略勝先輩最澄和尚的。

正如上述,空海比同時代的僧侶熟知漢文經籍,但他還是傾向於佛門的妙法。空海撰寫過《三教指歸》評判儒、道、釋三教的優劣。從空海的認識論看來,他認為儒家和道家不如佛家的深慧,立定終生獻身佛門的宏願。空海二十歲出家,兩年後,他在奈良東大寺受具足戒。爾後,他學習密宗教經典《大日經》,但因難以讀懂其意,無人可求教的苦悶,於是他決心入唐求法。延曆二十年(804),他搭乘遣唐使船,踏上了取經之旅。

然而,船隻在半途上遇上大風浪,偏離了航線。是年8月10日,該船隻漂流至福建長溪縣赤岸鎮,他卻被視為海盜的嫌疑,直到放行之前,長達50日被限制住居,不得擅自行動。後來,他好不容易脫身,抵達長安之後,開始尋訪各大寺院,覓求大師授法,最後於青龍寺拜惠果和尚為師。

關於這段艱辛的劫難,空海在《御請來目錄》中,如此記述:「銜命留學之末。問津萬里之外。其年臘月得到長安十四年二月十日。准敕配住西明寺。爰則周遊諸寺。訪擇師依。幸遇青龍寺灌頂阿闍梨法號惠果和尚。以為師主。」

首先,惠果非常照顧空海,他先後傳授空海密教典籍和修行儀軌,贈予《金剛頂經》及圖像曼荼羅和法器,並授以受胎藏界、金剛界和傳法阿闍梨灌頂。惠果圓寂後,空海又從罽賓沙門般若和天竺沙門牟尼室利得到佛經和祕法。公元806年,空海完成在東土的取經任務回到日本。這時,空海與佛門前賢一樣,帶回大量佛教典籍、圖像、道具、阿闍梨所托物等其他佛教物品。依據空海《御請來目錄》記載,其中佛教典籍總計216部461卷,包括新譯經典142部247卷(多半為不空譯出之密教經典)、梵字真言贊42部44卷和論疏等32部170卷。從傳播學的角度而言,大和尚歷險到海外取經,其背後亦得有金主(天皇)和贊助者才行。

在這方面,空海是圓滿的幸運者,他返回日本以後,即獲得嵯峨天皇(在位809-823)的大力支持,獲准他傳布密教,在大和久米寺講授《金剛頂經》和《大日經疏》(唐僧一行撰),這標誌著日本真言宗的創立和發展,體現出珍稀的經典史籍,在無數的前賢後進的探求下,從遙遠的國度到自己的國家,從另一個異質的思想境地轉移到本土的融合過程。

其實,這不僅具有傳播學的指向,還反映出文化人類學中的崇高意味。我從辻善之助《日本佛教史》(十卷本)、村上專精《日本佛教史綱》和木宮泰彥《中日交通史》等書中,有幸看見了日本古印刷文化史的側面。這對於求書成癮的人來說,它們應當是永恆不絕的隔海梵音,越海而來的佛教語言。換句話說,不管你手頭是否寬裕,遇到有緣相見的書籍問世,絕不容擦身而過,該出手下單的時候,還真不能有半點遲疑。

作者介紹|邱振瑞

作家、翻譯家,著有小說《菩薩有難》、《來信》、《日影之舞:日本現代文學散論》;詩集《抒情的彼方》、《憂傷似海》、《變奏的開端》等,譯作豐富多姿,三島由紀夫《我青春漫遊的時代》、《太陽與鐵》、松本清張《砂之器》、《半生記》、《戰爭時期日本精神史》、《親美與反美》、《編輯這種病》等等。