民進黨在2018選舉遭逢大敗,地方執政從13席大幅跌落到6席,而全國總得票率也從2014年的583萬減少近百萬,到490萬,比重更從47.5%降低到39.2%,可以說比2014年的國民黨跌得更慘,讓綠營內部陰雲密佈,悲觀主義四起。

不過選後,蔡英文卻藉由一系列的政治操作,以退為進,在無人願意接手爛攤子,從而折損自身實力的情況下,讓蔡不僅穩住陣腳,並且隨著陳菊與賴清德接受慰留,而有辭意並被視為唯一能取蔡英文而代之的賴,卻公開表示要團結支持蔡總統領導,以及中生代怯戰,並由各派系共推黨主席人選後,可以看出,民進黨的權力運作仍維持舊樣,未進行重整。

所以說,在民進黨權力未有調整的情況下,本該順應民意修正路線的蔡政府,自然也就維持執政基調,僅調整幾位閣員,讓蔡英文繼續宣稱是人民跟不上民進黨改革的腳步,而非民進黨做的不好。

然而即使民進黨該改未改,但就目前的政治前景來看,民進黨卻已然撥開2018慘敗的烏雲,很可能在2020進行戰略翻轉,東山再起。因為綠營在2018年大敗的三個主要原因-同仇敵慨,團結異常的泛藍、賭爛不投票的泛綠,以及想給教訓的中間選民,都很可能不會延續到2020。

泛藍因素

就2018選舉來說,由於接連在2014和2016大敗,並且民進黨在完全執政之後,借轉型正義與改革之名,針對凍結黨產、年金、水利會官派、鄉鎮市改制、宗教團體法等議題,試圖從政治、經濟和社會各層面,刨去藍營的基礎。因此國民黨在面臨政黨存亡之際,便於此次選舉中,展現前所未有的團結。

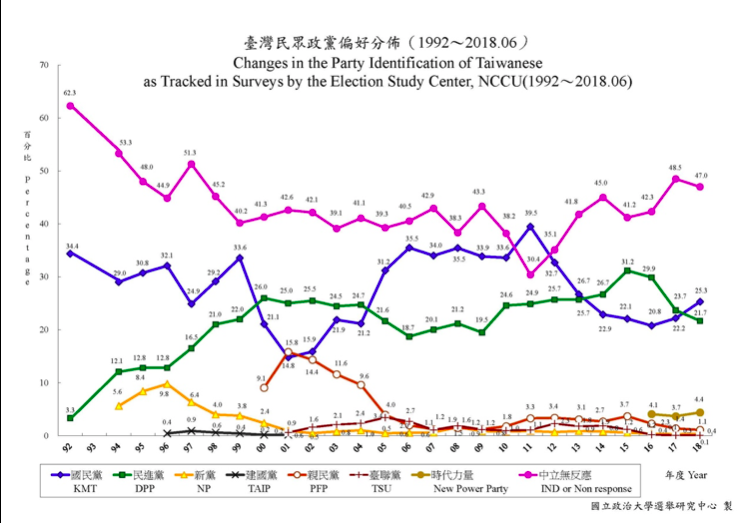

因此從美麗島電子報選前與選後,10月至11月的國政民調來看,全國民眾認同泛藍者,就衝上32%至34%的區間,高於泛綠6至7個百分點。對照政大選研中心的歷年政黨偏好,大概就可以推估回到太陽花學運爆發前的元氣。

作者說,對照政大選研中心的歷年政黨偏好,大概就可以推估回到太陽花學運爆發前的元氣。(作者提供)

因此一旦藍營無法在2020擁有如同2018時的團結程度,這自然就可能給予亟欲重新整隊的民進黨,東山再起的機會。

泛綠因素

事實上,由於蔡政府在兩岸關係上得罪急獨派、在同婚與宗教問題上惹怒教會系統,以及正國會與新潮流內鬥、白綠合作等問題,因此2018年的選舉,民進黨不僅基本盤萎縮,甚至還陷入內部不團結的困境,最終導致全國性的崩盤。從上圖政大選研中心的資料就可以很明顯看出,民進黨支持者在短短幾年內,就縮小將近一成的幅度。

然而由於2018敗的太慘,因此民進黨各派系目前大抵有志一同,很可能如2018的國民黨般,在面臨存亡之際時展現團結。因為綠營在2018年之所以不團結,最大的原因還是在於其認為國民黨難以再起,從而忙於內鬥,忽略外敵。所以說,在國民黨已然再起,形成威脅的情況下,民進黨自然就可能團結此前紛擾的雜音,完成整隊,催出那些在2018年不願投票的泛綠群眾。

(相關報導:

陳昭南專欄:余莓莓驚慟一哭,讓小英連任之路風雲變色!

|

更多文章

)

中間因素

國民黨在2018年的大勝,除泛藍集結外,另一個被外界認為是勝選關鍵的原因,即在於中間選民「討厭民進黨」的氣氛。而導致中間選民之所以在短短兩年內,即從支持民進黨,轉而教訓民進黨,最主要的原因,自然就在於蔡政府於此期間所惹出的諸多爭議。

然而選後,蔡政府雖然拒絕承認改革不受民意支持,但在策略上,卻積極清掃選前所遺留下的各式戰線,包含吳音寧、卡管案,以及選區劃分,避免這些在2018選戰時,令中間選民反感的議題,延燒到2020。賴內閣甚至還順應公投結果,嘗試止住在同婚、能源政策的失血。

而由於距離2020大選僅剩12個月的時間,倘若扣除掉過年和選戰白熱化階段,蔡政府很難在短時間內製造如同2018般,等質等量的選舉包袱,因此民進黨在清理完諸多引起中間選民反感的舊有議題後,於2020的選戰,將不至於承受2018般大的執政壓力。也就是說,中間選民將相對不再賭爛民進黨,而有助於其在2020的選情。

選後趨勢:藍降綠升

如果說,從泛藍、泛綠和中間選民的因素來推測,民進黨在2020能面對一個相較於2018有利的政治環境。那根據美麗島電子報的民調,就更加能佐證這樣的政治趨勢。

事實上,根據美麗島在選後,11月25日至27日所做的調查,相較於10月底,國民黨的正向評價就已然驟降4.8%。而在12月19日至21日的民調,更顯示國民黨並未止住這樣的趨勢,甚至還有愈加嚴重的情況,其正向評價再度下滑2.1%,來到34.8%,而負向評價則上升5.1%,來到39.9%,翻轉了10月底以來,社會對國民黨正向大於負向評價的趨勢。

另一方面,民進黨卻逆轉了此前正向評價不斷下滑、負向評價不斷上升的情況,前者增加2.9%,來到26.3%,後者下降1.8%,來到54.6%。雖然仍在谷底,不過也確實呈現反彈趨勢。因此也就毋須意外,蔡英文的施政滿意度和信任度、賴清德的施政滿意度和民進黨的政黨支持這三個重要指標,會在12月間時通通上升。從此來看,選後藍降綠升的趨勢就相當明顯。

而對比美麗島10月及12月的國政民調,就可以很明顯知道,國民黨的正向評價之所以從41.7%下滑到34.8%的主因原因,就在於泛藍群眾的正向評價從73.4%下滑到65.2%,中間選民則從29.7%減少到21%,泛綠民眾的正負向評價則大抵不變。也就是說,失去部分泛藍與中間選民的支持。這樣的趨勢,就相當符合此前所說,教訓民進黨的社會氛圍,由於綠營大敗,且開始清理戰線,在選後開始消失。

而另一個可能的原因,就涉及到許多在此次教訓民進黨的選民,並非完全支持國民黨,甚至還在2014和2016教訓過國民黨,只是由於對蔡政府的高度厭惡,因此懲罰民進黨。對於此類人來說,國民黨的大勝,反而讓他們思索是不是教訓民進黨太過,因此反而產生一種補償心態,尤其是對那些因蔡英文拖累最深的綠營政治人物。所以說,在選後,像是林佳龍和陳其邁這類落選者,並未因大敗而失去政治舞台,與國民黨在2016敗戰的諸多政治人物不同,反而水漲船高,可望更上一層樓。

(相關報導:

陳昭南專欄:余莓莓驚慟一哭,讓小英連任之路風雲變色!

|

更多文章

)

民進黨2020的大戰略

就目前來看,蔡英文基本無懸念,將繼續代表民進黨參戰2020,而基於此情勢,以及選後頻繁的政治操作,柯文哲也將登場,與藍綠一決雌雄。雖然說,在藍綠白三方對決的情況下,相對於藍綠廝殺,蔡英文有更高的勝率,但基本仍在微乎其微的程度。所以說,在即將失去行政權的情況下,民進黨2020的戰略重心,就將放在立委選舉上。

不過就目前來說,雖然泛綠陣營谷底反彈,然而相對於2016年,仍顯孱弱。所以對民進黨來說,其核心戰略目標就可能下修為,綠黃白三方共同在立院過半。而總統選舉則由於前述所說,機會太低,而在2020中淪為次要戰略,前期可能採取積極攻勢,尋求破口,爭取複製2000年的陳水扁模式;後期若勝選無望,則退而求其次,暗助柯文哲,配合綠黃白在國會共同過半,以及柯文哲人才庫不足的情勢,於選後組成聯合內閣,達成民進黨所謂「保衛本土政權」,也就是讓國民黨無法重返執政的戰略目標。

因為對民進黨來說,由於其人才梯隊較國民黨完整,所以一旦藍營無法在2020重返執政,則在無資源與舞台培育接班梯隊的情況下,國民黨將真正陷入青黃不接的重建期。因此只要讓國民黨無法在2020重返執政,就可以一舉翻轉2018年的頹勢,在2022和之後的各層級選舉中,壓制藍營。

然而從派系分析的角度來看,眾所周知,民進黨不是鐵板一塊,許多時候,派系之間的利益相去甚遠。就立委選舉來說,讓國民黨於立法院不過半,自然會是比較有共識的戰略目標;不過就總統大選,對英派、正國會系統的人來說,暗助柯文哲,選後組成聯合內閣,可能較符合其利益。然而對新潮流來說,則可能中斷其在黨內的優勢地位,以及折損鄭文燦的政治前途,讓新系要重新規劃、培育總統人才,大大延緩其創系以來的執政目標。從此來看,民進黨檯面下的派系衝突,又將成為2020大選的重要看點。

(相關報導:

陳昭南專欄:余莓莓驚慟一哭,讓小英連任之路風雲變色!

|

更多文章

)