2018選舉有9家媒體或機構,對6都市長主要候選人,作了43個封關預測,沒有任何一個民調與主要候選人的真實得票,都在民調宣稱的正負百分之3之內。

有37個民調,即86%的民調與至少一位主要候選人的誤差在百分之10以上,亦即並無可參考之價值。

有4家媒體或機構所公布的6都調查,與至少一位主要候選人的誤差全部都在10%以上。其中3家,在競爭激烈的幾都中,對獲勝者的預測趨勢與其他幾家民調、以及選後結果不同;有1家是將多數報告有差距者,報為無差距;有2家甚至對勝負者報告完全相反。而這3家都是長期毫無掩飾作政治表態、或向特定政治組織表忠者。這個事實似乎可以佐證2個現象:

戰術調查:民意調查、選舉預測的類型中包括「戰術調查」,亦即有些調查與科學預測完全無關、甚至可能根本沒作,所發表的數字,只是為了拉擡自己人、打擊對手的工具。在本次選舉中,無法排除存在這樣的情況。

蔡英文總統接見華府智庫「大西洋理事會」訪問團時,呼籲國際青商會重視中國散播假新聞。(總統府官網)

「假消息」與資訊自由流通:蔡政府一再強調「假消息」的存在,會對國家造成災難,所以多次鼓吹對政府認定的「假消息」,要施以「關3天、罰巨款」的行政處罰。以上的「戰術調查」就是「假消息」,但公然發布、且與事實完全相反後,卻沒有引起選民暴動、抗議作票、包圍公家機關的國家災難。

為什麼呢?就是因為「資訊自由流通」,人民早已認識這3家的色彩,不論怎麼發表戰術民調,已無法影響對手,連自己人也都心知肚明,無力「集氣」。

防治「假消息」,不是政府干預、更不是政府管制,是資訊自由流通!

但是,在資訊不流通、且在極短期間內,錯誤的民調,還是會誤導、會引發國家災難,且已在臺灣歷史上發生一次。2004年總統大選,由於媒體與名嘴對民調的嚴重誤導,使得大眾與政黨,對選舉結果產生錯誤期待,造成選後民心震盪、國事停擺,迄今創傷未癒。

互動式正確解讀民調

借鏡歷史,如何避免民調誤導?本文嘗試以「互動式」閱讀的方式,協助讀者正確解讀民調。

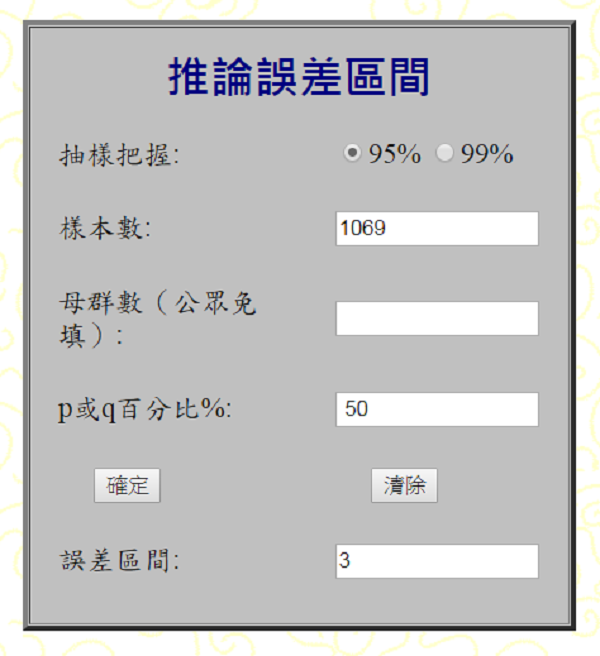

「某市選舉民調以電話訪問隨機抽樣方式進行…有效樣本1,069份,在95%信心水準下,抽樣誤差約為±3%。

候選人支持度,某甲36.6%,某乙34.3%、某丙12.7%。」

來到「百分比誤差區間計算器」,請參考「抽樣誤差的來源圖」,在:

就是「抽樣誤差約為±3%」的來源,讀者也可用其他民調報告,驗證誤差值就是這樣產生的。

以上選填過程顯示:誤差計算必須滿足3個條件:抽樣把握為多少?只限2位候選人!以及樣本的百分比為何?

抽樣把握為多少?

新聞中的「信心水準」,是指這項抽樣有多少把握,計算出來的誤差區間是對的。

只限2位候選人!

在計算條件上,明確限制「p或q」,就是「只有2位候選人」的條件下。

且所有樣本都回答,2候選人的獲票百分比,必須形成: p+q=100%

樣本的百分比為何?

「p或q百分比%」,填「50」,是限定這2位候選人,支持率各為50%。

某市有3位候選人。即使只有2位候選人,不可能每位受訪者都回答,無法滿足「p+q=100%」的條件。即使每位受訪者都回答了,也極不易出現支持率各為50%的情況。

坊間所有民調機構,幾乎都採用相同的調查資訊系統,都是預設:2人競爭、全體回答、各獲票50%,而進行計算。

這個共同的調查系統上,並沒有設定參數的機制,所以民調機構往往不知道這個數字的來源條件,而媒體與名嘴更不會知道!

以上條件在樣本數為1067時,誤差剛好是±3%,這也是坊間民調樣本數,多在1067上下的原因。

了解真正誤差的方法

根據:「樣本1,069份…支持度,某甲36.6%,某乙34.3%。」

可知某甲獲樣本票數為391,某乙獲樣本票數為367,合計為758。

再以758為分母,除2人各自得票數,則某甲獲票率為52%,某乙獲樣本率為48%,才是真正的2人相對獲票率。

如果以上p或q百分比%:填48,誤差區間一樣是『4.68』。

亦即真實誤差為±4.68%,而「4.68×2﹦9.36」,某甲的調查樣本贏某乙4%,但開票後可能贏到13.6%,也可能輸到5.36%,調查與事實的差距可能近10%,才是完整的解讀。

坊間民調全部未滿足隨機性/等機率性

以上分析且必須先滿足隨機性。許多人以為「隨機」就是「隨便」,剛好與其嚴格條件背道而馳。

隨機性的中譯一詞非常難懂,易被誤解,作者建議改譯為「等機率性」--亦即母群中每一個樣本都有相同的機率被抽中。

在實務上有2大條件,第一、要取得完整的「母群清冊」,每一個樣本都在清冊之中,才有被抽中的平均機會。

第二、樣本選定之後不能更換,替換樣本就改變了受訪機率。當前第一輪訪問能夠找到受訪者,通常低於20%,現今坊間民調的標準作法,是開始就抽出11倍樣本以供替換。宣稱「有效樣本」為1000個,實際上是在11000個樣本中,只找到了1000個,等機率程度只有9%。

民調業界的高替換率是個長久的事實,但從未被揭露、報導過。

民調宣稱隨機,實為隨便;自稱誤差小,實則出入大,坊間民調全部未滿足隨機性,誤差會超過以上計算器所獲數字。

坊間民調不是科學指標

唯坊間民調已成為一種勞力多於智力的商品,各家服務表價接近、折扣公開,委託人也急著在2、3天,甚至1天內要求結果,調查程序距離科學條件很遙遠。所以,坊間民調只是一種參考與心理慰藉,而不是科學指標。

2018選舉封關民調,9家、37個民調全部不準,其中86%誤差都在10%以上,最近的事實,已經證明了以上的論述。當然,其中許多家並不是故意作假,而是限於:知識、能力、資源,無法勝任科學調查任務。

2004不準確民調導出災難

不僅今年2018,過去選舉民調和事實相差10%以上的所在多有,一面倒,或勝負與社會預期相同的選戰,民調數字雖與事實相異懸殊,民眾也很快就會遺忘。

●某項具極高象徵意味的選舉,雙方選民都有極焦慮的期待。

●坊間民調宣稱超過誤差很多的勝負,與選舉結果相反。

2004年總統大選前夕,發生319槍擊案。坊間民調從長遠前、一直到槍擊日,都報告國民黨連宋大贏10%以上。

但本研究團隊發現,連宋一直只有「微贏」,槍擊案後雖僅改變了極少數人的選舉行為,但足以逆轉成「毫輸」。

作者並未考量誰贏誰輸,但交叉分析發現,坊間所稱的泛藍支持者,有高度焦慮,已到達可發生亂局的地步。作者立刻向當時的世新大學牟校長報告:

國家元首遭受槍擊,是何等嚴重之事,幸而總統並無大礙。但本校已有科學證據,顯示有影響選舉與選後發生衝突之虞。

作者因此建請牟校長登高一呼,請求朝野合議暫緩投票(我國曾有前例),待各種疑慮降到最低後再復行選舉。

復選後,不論陳總統以何種票數連任,都可以避免猜疑,保障總統的尊嚴與威望;更可避免極可能發生的選後衝突,節省巨大社會成本,才是臺灣全民之福!

不過,當時國民黨根據坊間民調,認為贏定了,不願暫停選舉,結果以千分之2逆轉敗,造成強烈紛爭、延續至今。

正確解讀‧避免錯誤預期

科學的民調可以預見阿扁中槍,倒地的卻是連戰,也可預見因此連續的衝突,但因大小環境影響,尚無法實現科學式的控制、或影響效果。人類行為研究還是不能夠協助社會行為趨吉避凶,這是人類天性的困境。

*作者為臺灣第一個選舉調查團隊主持人,30餘年選舉預測,包括多席次選舉,誤差不曾超過2%