如果外界對中國出口的需求枯竭,會發生什麼事?舉二○○八年金融危機後的狀況為例,二○○八年十月至二○○九年三月間,全球貿易活動劇烈萎縮,到二○○九年三月底,出口銷量大幅減少六分之五。美國是那一場危機的源頭,所以當地需求萎縮得特別嚴重。這是一個慘痛的教訓,雖然中國政府可能可以永遠仰賴美國政府債券市場來賺取安全的報酬,但卻不能永遠指望米勒會為了犒賞自己而在發薪日到超級市場大肆揮霍一番,尤其她若是因故擔心下個月薪水會沒有著落,就更不能指望了。

在這一波淘金熱時期,中國的工廠和廠房像野草般迅速蔓延,鋼鐵廠更是火力全開。到了最後,中國的產量開始超越能出售的數量。不過,這裡是中國,受牽連的多半是國有企業,一大堆等待出售的商品讓中國政府非常頭痛。為了讓經濟成長的火苗能生生不息地燃燒,中國政府於是將焦點轉回國內,認為是時候該由中國消費者接棒演出了。

中國政府希望人民能多向米勒看齊,也就是希望中國人民不僅要消費食物和飲料等基本物資,偶爾還應該用人民幣揮霍一下,因為那種揮霍型消費才能促進整體經濟明顯成長。中國家庭的平均所得(目前中國家庭每年的所得大約是五兆美元)已經能負擔那類無意義的開銷,更何況中國家庭還有龐大的儲蓄有待好好利用。這樣的思維對中國政府和人民來說是非常巨大的轉變,而最後的結果是,二○一六年上半年,中國已有大約四分之三的成長來自本國人民的消費,如今中國最重要的目標已不是藉由對美國出口收音機來爭取米勒的美元。隨著所得上升,來自海外的高級品牌在中國的業績大幅成長,電影院票房收入在一年內大增五○%。海外旅遊成為熱門選項,去年一整年大約有七千萬人次的中國人到海外旅遊。目前中國是世界上最大的汽車生產國,而且運動型休旅車(華麗且耗油量大,堪稱美國消費主義的同義詞)市場的成長最為顯著。不僅如此,二○一五年,服務業部門,包括商店、餐廳等約當經濟體系產出的比重首度超過五○%。

(相關報導:

APEC峰會》建電廠、鋪馬路,只為了拉攏巴布亞紐幾內亞!中國、澳洲角力浮上檯面

|

更多文章

)

中國消費胃口的持續擴大也對美國有幫助,雖然對密西根州弗林特的企業可能毫無助益。中國對美國的貿易順差達三千六百七十億美元。貿易順差也稱為一國的有形貿易帳,因為它涵蓋可輕易看見與計算的實體商品。不過,兩國之間交易的事物還非常多,主要是服務,而中國對美國那類無形商品的需求非常龐大。首先是好萊塢,每年中國許可公開放映的外國電影只有三十四部,但美國最好及最爛的電影都穩居中國電影賣座排行榜榜首。幾年內,中國電影院票房收入可能超越美國電影的票房收入,原因很顯而易見,中國的觀眾人數遠比美國多。美國也透過中國觀光客賺到不少錢,這些中國人善加利用不斷增加的所得來旅遊,二○一五年,他們的旅遊花費達到兩千五百億美元,若再加上教育、軟體授權、金融及其他某些領域的支出,中國目前已是美國服務部門的第四大外國買主。在二○一六年,美國在這個貿易領域享有對中國的三百七十億美元順差。儘管如此,整體而言,中國目前對美國的經常帳(currentaccount)往來,包含各式各樣的收入與支出還是呈現順差的狀態。

作者說,如今中國消費市場最重要的目標已不是藉由對美國出口收音機來爭取米勒的美元。(資料照,AP)

然而,我們必須重申,經濟學的多數數字不可能百分之百精確。如果你將世界上所有國家的全部貿易逆差和順差全部加總在一起,照理說所有數字最後應該會互相抵銷。但其實不然,根據國際貨幣基金的統計,二○一五年全世界的貿易帳幾乎達到兩千五百億美元的順差。這怎麼可能?除非我們還和其他星球貿易?真相是輸出海外的汽車與收音機價值相對容易計算,但要精確記錄每一項已發生的服務則相對困難,所以貿易數字一向難免有錯,誰家的現金不會掉到沙發椅背?

不管是購買國內製品和服務,或是購買高價的進口商品和服務,中國的菁英分子都開始養成與美國人類似的消費習性,因為他們的收入已經和美國人不相上下。有錢人的精確財富規模一向很難評估,尤其是像中國那麼不透明的國家。不過一般認為,二○一六年中國的百萬美元富翁已超過一百五十萬人。那麼,中國的超級有錢人有多少個?根據瑞銀集團(UBS)銀行人員的說法,中國有大約三百個億萬美元富翁,每五天就會增加一個。另外,世界各地白手成家的女億萬富翁中,每三個就有兩個來自中國,由此便可一窺中國改變全球經濟體系的方式。雖然這些超級富人只占人口的一小部分,但這類人口的比重正逐漸增加,而且他們的影響範圍也非常顯著。從Prada到Burberry,乃至香奈兒(Chanel),目前這些奢侈品牌的銷貨收入有三分之一來自中國境內。

在這些「新富」階級沉迷於搶購設計師精品手錶和手提袋的同時,調整中國經濟成長結構的做法卻也可能造成某種代價。從二○一○年以來,中國的呆帳金額大幅上升,目前中國的情境與當年導致美國及歐洲的明星級影響力因二○○八年全球金融危機而轉趨黯淡的情況如出一轍。全球各地的媒體評論家都擔心,中國或許學習西方國家的成功祕訣,卻沒有留意到西方的失敗,並因此未能記取教訓。

儘管有上述種種風險,隨著中國消費者持續施展財力,並使中國成長為其他國家的市場之一,中國經濟影響力持續上升的衝擊已變得愈來愈顯而易見。然而,中國在它的「主場」進行的大規模經濟結構調整,還不夠滿足野心。從海外賺來的美元讓中國有了向外擴展勢力的機會,更何況全球各地還有許多能創造優於股票或債券的財務報酬投資標的。一個國家購買債券的胃口畢竟有其極限,如果從事其他投資活動能為本國人民帶來就業與商業機會,不是如虎添翼嗎?那或許是在出口需求降低之際,善加使用閒置機械的好方法之一。

「一帶一路」計畫的海外投資行動

所以,中國積極加碼投資海外機會的時機已經到了。對易會滿那樣的銀行主管來說,這是一個順理成章的行動,畢竟長久以來目睹大量外國企業在中國興建辦公大樓和工廠,並藉此大謀其利。如今財力已趨雄厚的中國愈來愈想效法那些外國企業到其他國家,透過那些國家的商業活動分一杯羹。

全球貿易連結並非當今才有的新鮮事,早在兩千年前,中國的漢朝就建立一個貿易路線──絲路。這個網路連結古代世界的東、西方貿易。到了二十一世紀,中國的習近平主席也為了鞏固中國的強權而發表自己的新絲路藍圖。他宣稱「一帶一路計畫」是為了打造一條通往和平、共享且自由貿易的道路,這個計畫能消弭過往的貿易戰,並導入全新的經濟外交形式。這個計畫的重點是以中國的資金興建能連接中國與南亞、中亞、中東、非洲和歐洲的道路、鐵路、港口、電廠及燃料管線等的巨大網路。這項計畫引來很多批評者的撻伐,認為中國此舉的目的是為了利用近幾十年累積的鉅額財富,擴大對其他國家的控制力量,事實真的是這樣嗎?

(相關報導:

APEC峰會》建電廠、鋪馬路,只為了拉攏巴布亞紐幾內亞!中國、澳洲角力浮上檯面

|

更多文章

)

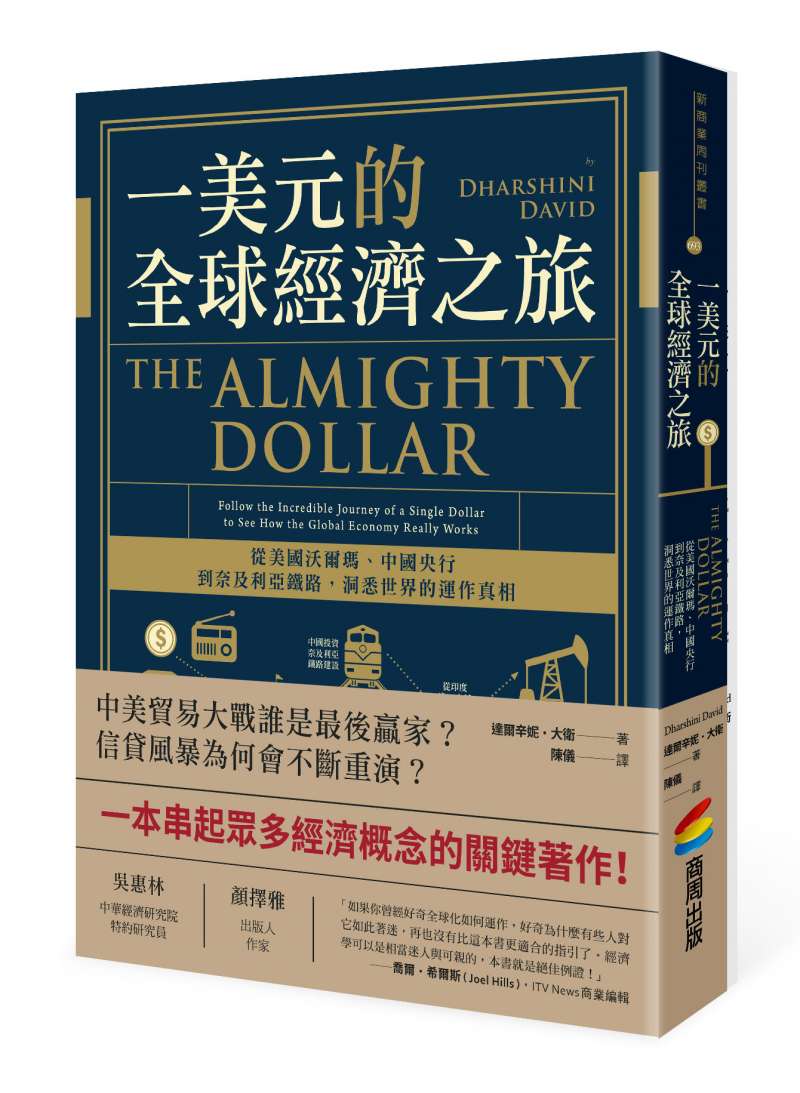

*作者為國經濟學家兼廣播節目主持人。從2009年開始擔任Sky News每日金融報導的主播,並曾擔任英國最大的零售商特易購(Tesco)廣播媒體顧問,以及BBC紐約華爾街報導的主播,並主持其他商業、經濟與消費者議題節目。在受BBC招攬時,她擔任滙豐銀行(HSBC)內部的經濟學家。這是她的第一本著作。本文選自作者新著《一美元的全球經濟之旅:從美國沃爾瑪、中國央行到奈及利亞鐵路,洞悉世界的運作真相》。