1. 500 Days of Summer(下稱 500 Days)的故事其實可以一句講完,甚至可以更短,六個單詞已經足夠:I met my soulmate. She didn’t.[1] 但是我想,電影的有趣之處不在於故事如何峰迴路轉,百轉千迴,而是透過男女主角平淡而帶點清新的故事,帶出一個哲學問題:愛情是否命中注定?

通常愛情片主角的對立面,會是情敵,或是絕症。500 Days 卻沒有三角戀,沒有苦情的死別。500 Days 也談命運,但男主角 Tom Hansen 不是希臘悲劇的英雄,他沒有對抗命運。男主角的對立面,是他自小開始抱持的信念:愛情是命中注定。500 天的戀情,其實是 Tom 從篤信到幻滅的歷程。

2. 1993 年,未滿 24 歲的艾倫・狄波頓(Alain de Botton),已經出版了第一本書 Essays in Love(台譯《我談的那場戀愛》)。若你翻閱這本小說,就會發現小說與 500 Days 從結構到課題都很相似。兩者的結構,都是從男女主角的邂逅開始,以男主角遇上另一對象作結;兩者的課題,都在探討「愛情與命運」的關聯。500 Days 更刻意展示狄波頓的書,多少有點致敬的意味。[2]到底電影是否參考了 Essays in Love?在此不作無謂揣測。但最少,小說發揮了電影的未盡之意,有助我們理解 500 Days 的愛情觀念。

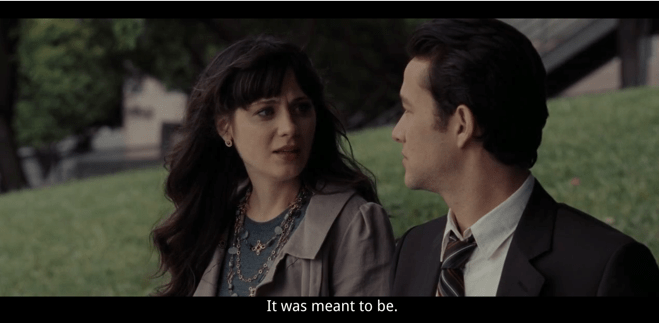

故事一開始,旁白就說男主角 Tom Hansen 相信愛情是命中注定的,若然遇不上自己的真命天女,他不會得到真正的幸福。當她遇上女主角 Summer Finn,他就確認對方是自己命裏的另一半。後來旁白介紹 Summer 出場,最後一句故意用數字顯示兩人相遇的機率之低:「在這擁有 400,000 辦公室、91,000 商業大廈、3,800,000 人口的城市裏,而 Tom Hansen 遇上了,解釋只得一個:命運。」[3]

以上的內容,正好呼應狄波頓所描述的「羅漫蒂克命定論」(Romantic Fatalism)。所謂「羅漫蒂克命定論」,他在 Essays in Love 以男主角第一身的角度,概括了幾點特色。

第一點是「命中注定」的感覺。男主角在航機上巧遇一名叫做 Chloe 的女生,他很快就發現自己愛上了她,一種特殊的感覺油然而生。男主角感覺到自己與 Chloe 是如此天造地設,心裏再容不下「巧合」二字:直覺是對的,我倆是命中注定在一起的。[4]

第二點是彼此相遇機率的計算。「羅漫蒂克命定論」是一個魔咒,中了魔咒的人,不僅感覺彼此是命中注定的,而且不禁會計算彼此相遇的機率,從而「證明」確有命中注定這一回事。男主角計算,自己在巴黎回倫敦的航機上遇到 Chloe 的機率只有 1/989.727。機率如此之小,稍有差池根本不會碰上,然而最後兩人都遇上了,那麼只餘下一個可能:命運安排了我們相遇。 (相關報導: 《一屍到底》開頭像低成本B級片,卻有「大反轉」的超神結尾!影評點出「驚為天人」之處 | 更多文章 )

3. 女主角 Summer 的前後轉變,見證了「羅漫蒂克命定論」的神秘魔力。