香港特首林鄭月娥的臉正在崩解。她一隻眼珠從眼眶中脫了出來,左下巴被扯掉一塊肉,身穿黑衣戴黃色安全帽的抗議者踩在她的頭頂上,在她額頭上懸掛一條「香港加油」的橫幅,還用擴音器塞進她的耳朵大聲呼叫。

這是26歲的插畫師兼設計師Elyse Leaf創作的一個虛構場景,她以繪畫來表達自己的憤怒和無力感。香港這年6月爆發了爭取民主的抗議活動, 導火線是現已撤銷的送中引渡條例,一個月後的7月,Elyse Leaf完成了這幅創作。 她說:「我這一生人從來沒有對一個人感到如此難以形容的憤怒,這個人就是林鄭月娥。」

Elyse Leaf這幅繪畫傳達出正在進行的這場抗議活動的著名口號「兄弟爬山, 各自努力」的精神。這幅畫隨即成為網上瘋傳的其中一幅數位海報, 並被人製作成貼紙在街頭散發給參加抗議活動的遊行人士。 然後,這些貼紙海報貼在了街頭巷尾,最後街頭貼上這些海報的情景被拍攝成照片又在社交媒體上分享傳播。

Elyse Leaf這幅作品是推動香港抗議活動的藝術創作從線上開始,再到線下然後再上線,循環往複的眾多例子之一。這些創意作品借鑒流行文化和美術,首先在數位領域傳播抗議活動的意識形態。然後通過社交媒體、加密信息平台Telegram和蘋果的藍牙隔空投送(AirDrop)進行傳播。 隨後作品又進入實景現場,成為街頭抗議者高舉的抗議海報或街頭的抗議性表演,從而把街頭公共空間變成畫布或藝術畫廊。而這些充滿藝術創作的街景圖片會被再次傳到網絡空間,並通過社交媒體進一步傳播。

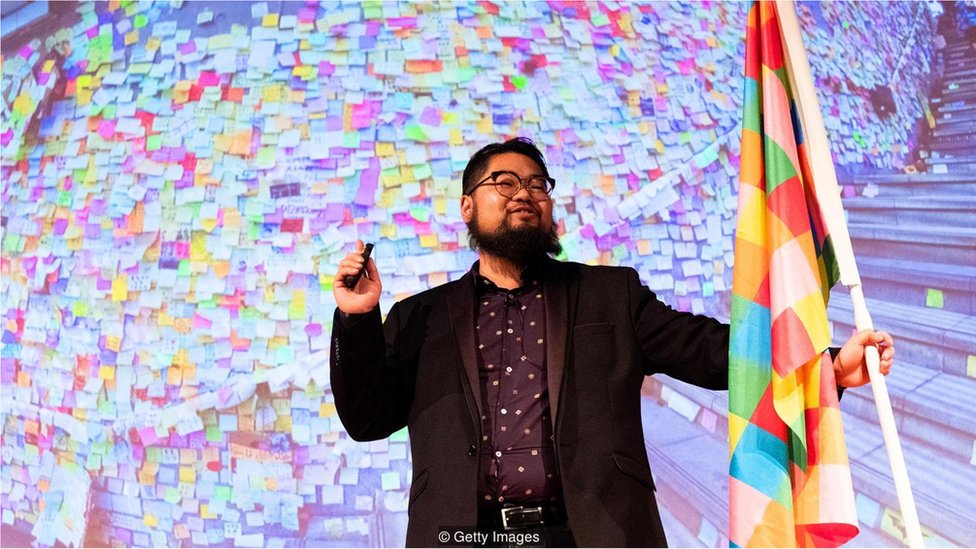

香港藝術家和策展人盧樂謙(Him Lo)在香港的一個名為「藝術在公共空間」(Visual Art in Public Space)的小組討論會上告訴我,「公共空間本身的轉變就是藝術。我們對公共空間有了更多的想象,抓住此機會把公共空間變成藝術場所。」

被嵌入抗議運動的藝術

持續了整整6個月後,香港抗議活動仍在繼續,形式也在不斷演變。警方和激進抗議者之間的暴力衝突正在升級,因為當局採取了更強硬、更為高壓的手段,而抗議者的回應也越來越咄咄逼人,香港這座城市處於動蕩不安之中。

香港中文大學新聞與傳播學院院長李立峰教授告訴BBC文化頻道,「這個運動需要大量的藝術創造力來維持,因此在這個過程中藝術創造力的出現是自然的。」

「如水而行」(be water)的抗議策略,是受香港功夫偶像李小龍那句著名的哲學名言啟發而來,現是香港這次抗議運動遊行者的基本原則。李立峰教授解釋說,與香港過去的政治示威不同,比如2014年由政治領袖帶頭的抗議者佔領特定地點長達79天的「雨傘運動」,這次抗議活動並不是單一的模式,方法「必須不斷演變,不斷有新的東西出現」。

以抗議藝術著稱的香港藝術家黃國才(Kacey Wong)在「公共空間中的視覺藝術」論壇上說,由於抗議活動的流動性,與抗議活動相關的藝術也必須是流動性的。 (相關報導: 中東火藥庫,領導人難為!暗殺手法防不勝防,9位頂級人物喪命,改變地緣政治 | 更多文章 )

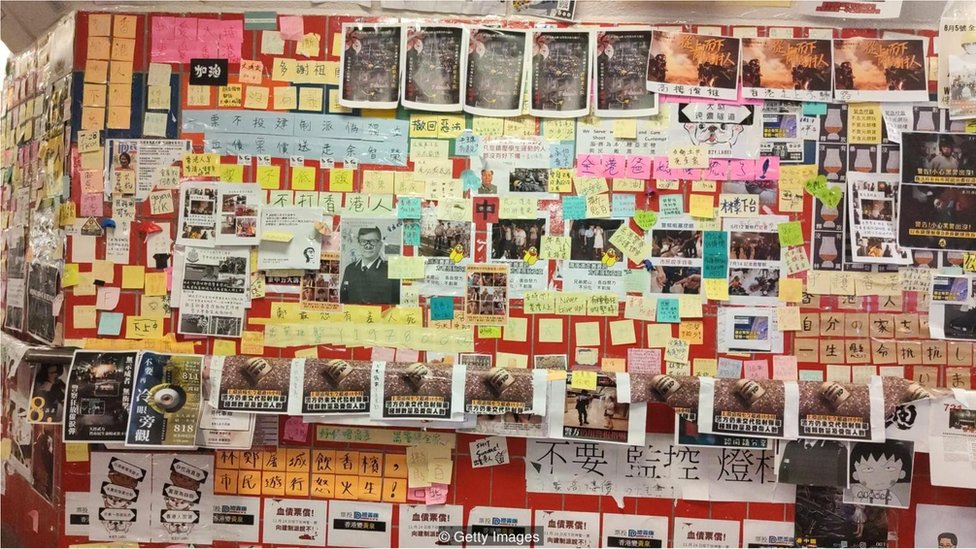

數位製作的作品符合這一要求。抗議藝術、繪畫、動畫短片和無名者創作的宣傳海報在網上廣泛傳播,比如受到日本動漫啟示而獲得靈感的一些作品。還有一位匿名藝術家Harcourt Romanticist為反送中抗議運動創作的一幅著名作品,是參考法國畫家德拉克羅瓦的名畫《自由引導人民》。此外還有香港漫畫家黃照達和居住在澳大利亞的中國政治藝術家巴丟草等專業藝術家的作品,這些充滿創意的藝術作品最終都貼上連儂牆,成為實體藝術作品。