在世界戰爭史中,很少有像金門砲戰這樣的事例。毛一次又一次地用幾十萬發砲彈,砲轟蕞爾小島,長達數月之久,但是卻沒有進占的計畫。事後看來,他基本上是用軍事行動,製造國際爭執,以求發生有利於他的外交效應。但是他這一次應用矛盾論於國際政治的行動,卻讓他嚐到事與願違的果實。

正如蔣介石所料,毛之所以發動一九五四年的金門砲戰,是要阻止美國與國府簽訂安全條約。他覺得這條約會把國共衝突的性質,從中國內戰改變為國際爭端。這樣的話,中共進攻臺灣將會遭遇極大困難;而且「兩個中國」或者「一中一臺」的體制也將會出現。所以,一九五四年七月七日,也就是金門砲戰開始前兩個月,毛在政治局擴大會議中宣稱:「現在美國同我們關係中的一個重要問題就是臺灣問題,這個問題是個長時間的問題。我們要破壞美國跟臺灣訂條約的可能。」

另外,毛也想用砲戰去了解美國在沒有條約的情形下,對防衛臺灣以及沿海島嶼是什麼樣的態度。他一直都聲明,要收回沿海島嶼與臺灣,但從未清楚明白的說,砲轟金門是進攻金門的前奏。事實上,他私下曾說,無意收回金門馬袓。最後,他發動砲戰還有一個原因。他不願遭受來自大陳島地區的國軍游擊隊的騷擾。所以當他發現共軍一旦在該地區具有優勢兵力,可以致勝時,就立刻攻占了地區中的一江山,逼迫國軍自大陳主島撤退。

至於毛為何發動第二次金門砲戰,蔣認為毛仍在試探國府以及美國協防金門的決心。中國大陸的研究者,提出幾點別的原因:毛企圖配合當時在中東地區(黎巴嫩、約旦、伊拉克)反西方的動亂,滙成一種反美的國際運動;因而否定赫魯雪夫的和平共存政策;以及中共要自行解決臺灣間題,而不再需要蘇聯的協助。

這最後一點,牽涉到中蘇關係的重大的演變,需要說明其中的原由。一九五七年十一月毛到莫斯科,參加蘇聯建國四十周年的盛大慶典,在會中興高彩烈地發表演說,極力讚揚社會主義陣營在蘇聯領導之下的優異成就。他用著他習慣性的生動言詞形容道:「我認為目前﹝國際﹞形勢的特點是東風壓倒西風。」他解釋道,一九五七年是個歷史轉折點,因為社會主義陣營(東方陣營)壓倒了西方陣營。在天上,蘇聯先於美國發射了兩個人造衛星(Sputnik),因而大放光明;在地上,有六十幾國的共產黨齊集莫斯科,慶祝蘇聯歷史性功績,這是空前的盛事。

(相關報導:

《毛澤東》選摘(4):雙手沾血的社會改造者

|

更多文章

)

然而,就在他這樣盛詞讚揚蘇聯之後的八個月,毛對蘇聯的態度急驟改變,讓中蘇關係也到達一個轉折點。他在一九五八年七月二十二日,與蘇聯大使尤金(Pavel Yudin),作了一番很長的談話。他大肆譴責蘇聯幾位領袖人物,說他們對華極不友善。他表情之嚴厲,用詞之苛刻,使尤金震驚莫已。他把心中多年積壓的怨氣爆發出來:

你們一直不相信中國人,史達林很不相信。中國人被看作是第二個鐵托,是個落後的民族。你們說歐洲人看不起俄國人。我看俄國人有的看不起中國人。史達林在最緊要的關頭,不讓我們革命,反對我們革命。在這一點上,他犯了很大的錯誤……另外,我們對米高揚不滿意。他擺老資格,把我們看作兒子。他擺架子,可神氣了。一九四九年他第一次來西柏坡的時候,架子就很大。後來又來了幾次,都是這樣。每次來都勸我去莫斯科。我說去幹什麼?他說,總會有事情做的。後來,還是赫魯雪夫同志出了題目,去開會,搞個檔,去慶祝十月革命四十周年。這是我們共同的事業。當時我說過,什麼兄弟黨。只不過是口頭上說說。實際上,是父子黨!是貓鼠黨。這一點,我在小範圍內同赫魯雪夫等同志談過,他們承認……當時在場的有布林加甯、米高揚、庫西寧、蘇斯洛夫等人。還有你(指尤金)嗎? 中國方面,有我和鄧小平。

接著毛怒氣沖沖,長篇大論地檢討中蘇關係,責備史達林干涉中共革命,要在東北維持特權,以及蘇聯援華人員態度傲慢,等等不一而足。

毛說蘇聯把蘇共與中共看作是維持著「父子黨」的關係;這是毛認為最大的恥辱。因為在中國歷史上,有些昏君向異國君主稱「兒臣」,這件事是中國人認為不能忍容的國恥。具有濃厚民族主義觀念的毛,自然是對各個蘇聯領袖的跋扈作風,怨恨有加,他現在發洩出來,要尤金把他的談話一點也不要粉飾地轉達給赫魯雪夫。

毛這一次與尤金如此激動的談話,是由一件事情引起來的。在一九五四年第一次金門砲戰時,毛深深感覺到中共的海空軍實力,遠遜於美國,所以要求蘇聯協助中共發展核武,並建立潛水艇艦隊。蘇聯答應協助中共建立核武,於一九五七年十月十五日簽訂密約,提供核武技術與設備方面的援助。關於建立中共潛水艦隊一事,赫魯雪夫建議成立中蘇聯合艦隊,並在中國沿海建立長波電臺,雙方共同經營,以作指揮艦隊之用。這項建議由尤金在與毛長談的前一天,送交給毛。這時,毛懷疑赫魯雪夫要在軍事上控制中國,而建立長波電臺一事,有點像蘇聯要在中國重建租借地。他認為這侵犯了中國主權。他反對「共同」經營觀念。蘇聯只能援助;中國必須自己經營電臺,但願讓蘇聯使用。不然的話,他告訴尤金,「現在我們決定不搞核潛艇了,撤回我們的請求。」他接著加重語氣說,「要不然,就把全部海岸線交給你們。把過去的旅順、大連加以擴大……我這些話很不好聽,你們可以說我是民族主義﹝者﹞,又出現了第二個鐵托。如果你們這樣說,我就可以說,你們把俄國的民族主義擴大到了中國的海岸。」

赫魯雪夫覺得毛誤會了他的意思,他沒有一點侵犯中國的想法,便於一九五八年七月三十一日至八月三日之間,親自到北京與毛會談,希望消釋疑慮。毛好像故意要給這一蘇聯領袖一點顏色看,他穿著浴衣,在中南海他住所旁邊的游泳池會見來客。赫魯雪夫倒是不在乎,還下水游了一陣。但是在會談時,雙方話不投機。當赫魯雪夫說他是專程來共同商量聯合艦隊之事,毛沒有等他說完話,就勃然而怒說:「什麼叫共同商量,我們還有沒有主權?你們是不是想把我們的沿海地區都拿去?」後來他真的撤回蘇聯援華建立潛艇艦隊的要求,讓赫魯雪夫無功而返。

毛對蘇聯不滿的態度,影響到他處理第二次金門危機時的態度。在赫魯雪夫北京停留時期內,毛沒有透露給他一言一語,說他在三個星期後,會再次發動震驚世界的金門砲戰。當毛在事後被問起他為什麼隱瞞赫魯雪夫,他說砲戰是中國的內政問題,不關蘇聯的事。可是他忽略了在四年前的第一次金門危機時,他曾與蘇聯領袖磋商此事,得到蘇方的支持。後來赫魯雪夫決定援助中國發展核武,正是要增強中共軍力,以應對未來的國際爭執。即使在第二次危機的初期,蘇聯仍站在中共這一邊。這可以在赫魯雪夫在一九五八年九月七日致美國總統艾森豪信中看出來。他表示「臺灣海峽的局勢嚴重地驚擾蘇聯政府」;並且警告說,中國一旦遭遇攻擊,蘇聯將予以協防。

(相關報導:

《毛澤東》選摘(4):雙手沾血的社會改造者

|

更多文章

)

當赫魯雪夫得知毛在第二次金門危機的立場以後,他樂得情願,不管此事。他在一九五九年十月十二日致艾森豪的新一封信中寫道:「臺灣問題是中國人之間的事,一個純粹中國內務的事。」因此他建議美國不要干涉。後來當金門危機日趨嚴重,可能促使美國動用核武時,他認為蘇聯如果繼續給予中共核武援助,將會被牽入戰禍之中;在一九五九年他下令停止援助,撤回駐華人員,造成中蘇分裂的一個重要原因。

毛在處理兩次金門危機時,完全受他個人意志,甚至情緒,所支配。他任命葉飛指揮兩次砲戰,但是從來沒有告訴這位戰地司令員,為什麼只砲轟金門而不準備進攻。在一九五八年的危機中,他「沒有徵求任何中共高層領導人員的意見」,就於七月十七日下令給國防部長彭德懷準備開始射擊,可是在七月二十七日,他突然下令暫停。當砲戰於八月二十三日開始時,他還他沒有想好他的目的是什麼。後來當他看到無法戰勝時,來一個隔日砲戰的花招,先用實彈射擊,後用宣傳彈了事,蔣諷剌毛的這樣行徑有如兒戲,毛玩這個「邊沿遊戲」(brinkmanship),冒著遭受核武攻擊的風險,而最終幾乎是全盤皆輸。他未能阻止美國與國府訂立安全條約;他拿不下金門,只得到大陳;他失去蘇聯進一步的核武援助,他把自己倒向的友國變成最大的敵國。

事後觀來,他的第一個外交失誤,是他為著支持金日成的朝鮮戰爭,失去了進占臺灣的機會。他的第二個外交失誤,應該是他隨心所欲地處理金門危機,造成敗績。前一個失誤顯示出他太相信「一邊倒」路線,一切聽命於史達林的決策;後一個失誤則顯示出他放棄了「一邊倒」路線,過分懷疑赫魯雪夫的對華政策。

(相關報導:

《毛澤東》選摘(4):雙手沾血的社會改造者

|

更多文章

)

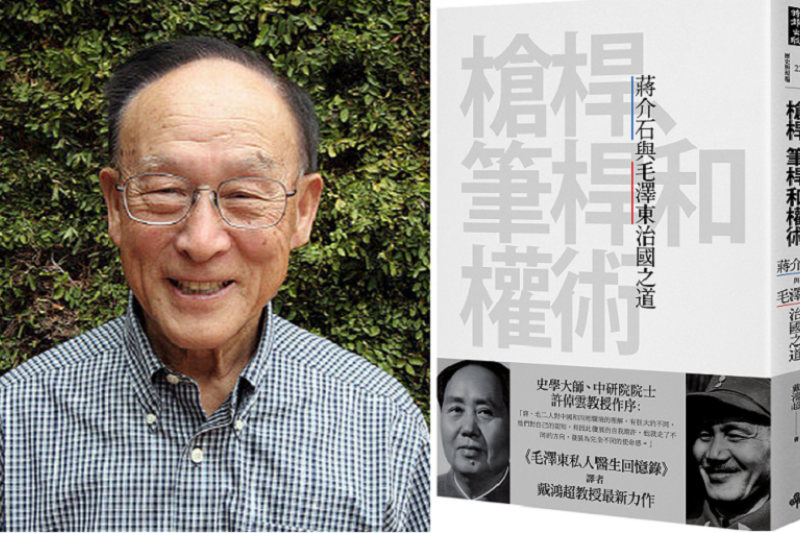

知名華裔美籍政治學者戴鴻超和其新作《槍桿、筆桿和權術:蔣介石與毛澤東治國之道》(時報出版)