今年初在臺灣的某學術研究討會中接到一個意外邀稿,有位華人學者希望我將口頭發表的中文論文改成英文,投稿在某國際期刊上。上網蒐尋,此期刊自2001年開始發行,有正式的國際線上期刊碼,出版頻率為每月一期,大概有五篇文章可以免費下載,也有數十人流覽,只是沒列入社會科學期刊論文索引(SSCI)。再深入該期刊的投稿網頁,發現編委會有50位委員,來自歐美、加拿大、菲律賓、土耳其、奈及利亞各國,沒有知名學者,但陣容真是跨五湖四海。

花了暑假三個月時間,改出了一篇8,000餘字的英文論文,依約定上傳完稿。一投稿出去馬上就收到署名Elva的回函,感謝我投稿,給了我期刊投稿編號,只是沒想到她又向我要了一次服務單位等個人資料,這些在之前投稿期刊網頁上早已填寫過了,雖然覺得有點奇怪,我還是再度回傳,她的回函終於提到該期刊沒有廣告贊助,因此需要向作者收出版費,才會送審,最後決定刊登的文章不但可以在網上流覽,也會拿到兩冊紙本。至於期刊出版費依審查委員意見而訂,如果品質良好會給折扣,但是始終沒有提到究竟要收多少錢?我上網再查了一下該出版社,登記住址在紐約市,旗下有十個不同領域的期刊,涵蓋社會人文與自然科學,還有一本期刊是專為華人管理學院設立的,特地冠上「中國」兩字,這一類免費下載的期刊採取作者自付版面費的模式,顯然是為了迎合中國和其他發展中國家學者發表論文的需求。

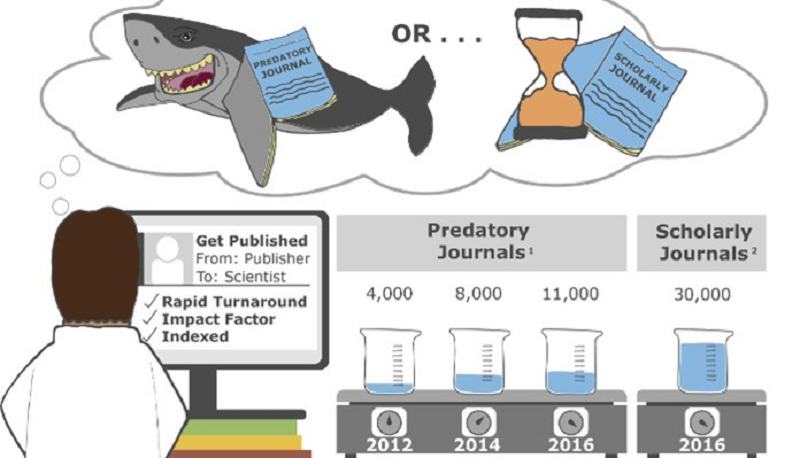

掠奪型期刊的擴張

對於「主動邀集稿件並收取發表費,但並未提供健全的同儕審查與編輯服務」的期刊,包含承諾提供不存在的同儕審查、假的影響係數、假的編輯人員,甚至使用會造成誤導的期刊名稱,Shamseer 等學者以「掠奪型期刊」(predatory journals)稱之。國際調查記者聯盟針對這類期刊進行調查,發現自2012到 2018 年之間,發表於全世界五處偽科學平台,總計有 175,000 篇論文,當中竟然不乏知名研究機構與研究型大學的研究人員,甚至還有諾貝爾獎得主學者,他們在投稿之後不必經過長達半年以上的同儕審查程序,即可快速出版。

針對偽科學橫行現象,德國公共傳播協會NDR、WDR共同公布調查報告,指出全球大約有40萬名科學家已在偽科學期刊出版論文,德國大約有5000名科學家涉入,其中不乏知名學者,自2013年起這類掠奪型期刊在全球學術界大規模發行,這些偽科學期刊的基地主要集中於南亞、波斯灣、非洲或土耳其等第三世界國家。 (相關報導: 謝青龍觀點:從「大學開公司」再談大學的社會責任 | 更多文章 )

全球壟斷出版商對智慧財權的掠奪

諷刺的是學術界另外一端的頂尖期刊,近來也加入了「掠奪」學者的行列,《自然》、《細胞》、《科學》三大期刊雖然有嚴格的同儕審查制度,但也不約而同地向作者索取價格不菲的計頁出版費,《細胞》第一張彩色圖片就要1,000美金,之後每張圖片275美金,為了一篇論文出版,可能需要支付5,000美金。研究者辛辛苦苦地做出研究發表,沒有拿到稿費,還要自掏腰包支付鉅額出版費用,最後再由研究者所屬大學花鉅額經費,買回自己學校教授的研究成果。雖然科技部或學校可能給予研究者獎勵金或研究經費,不一定都要研究者支付,但是知名期刊價格水漲船高,年年調漲,美國一所大學每年要向出版集團支付50萬到200萬美金的期刊費用,連財力雄厚的哈佛大學都感到吃力。這種買空賣空的學術生意,難怪全球壟斷的五大學術出版商蒸蒸日上。