香港《文匯報》和《大公報》星期二(2月2日)宣佈已合併成香港大公文匯傳媒集團,整合資源,但將維持各自發行報紙。此前,立場親泛民主派的香港《蘋果日報》去年10月率先披露,成立大公文匯傳媒集團是「北京旨意」,新的報業集團將直接向中國中央政府駐香港聯絡辦公室負責。

《文匯報》和《大公報》各自在中國大陸創辦,但最終落戶香港,並成為受中共港澳工作委員會控制的北京官方「喉舌」,而兩份報章的主要負責人也均是來自北京的外派幹部。

這兩份報紙是中國極少數允許進入大陸銷售的香港報刊,其所刊發的信息被視為代表中共官方立場,時而被香港媒體引用報道,但兩報本身在香港的影響力與受歡迎程度一直備受懷疑。

百年《大公報》

《大公報》的報齡已超過110年。

《大公報》的報齡已超過110年。1902年6月17日,時為清光緒二十八年農曆五月十二日。滿族人英斂之主持的《大公報》在天津法租界創刊。《大公報》官網介紹,該報取名「大公」意謂「忘己之為大,無私之謂公」。英斂之是屬保皇維新派,同時也是羅馬天主教徒,報章立場也受其影響。

1916年,英斂之將報社轉售另一股東——紡紗企業家王郅隆。但王郅隆在1923年的日報關東大地震中喪生,報社開始難以維持,至1925年11月停刊。

次年,新記公司接辦《大公報》,並於同年9月復刊。此時報紙陸續擴大,發行上海版。其後日軍侵華,天津與上海版於1937年七七事變後相繼停刊,但漢口版、重慶版與香港版相繼創立,維持著中國大報地位。

大公網上的報史強調其歷史地位說:「1919年巴黎和會時期,派往法國採訪和會的唯一中國記者,是《大公報》的胡政之。二次世界大戰時期唯一駐守歐洲戰場的中國記者,是《大公報》記者蕭乾。在東京灣密蘇里號戰艦舉行的日本投降儀式上,《大公報》派駐太平洋地區的戰地記者朱啟平,寫下了中國新聞史上的經典名篇《落日》,傳誦一時,並被編入中國大學新聞系教材。」

《大公報》曾支持國民黨,但在抗日戰爭爆發後開始傾向支持共產黨。1949年中共建政後,中共領導人毛澤東主導上海《大公報》遷往北京,而北京《大公報》最終於1966年文化大革命爆發後被裁撤。

中共建政後的香港《大公報》由中共港澳工作委員會接管,也有說該報直接受中共中央宣傳部領導。

據香港中華書局2012年出版的《八路軍駐香港辦事處紀實》一書,時任中共中央統戰部副部長廖承志「經常叮囑教誨港澳工委及香港《文匯報》、《大公報》負責人,『不要將我們在香港的報紙辦得很左,也不要辦得像《人民日報》一樣。要辦得有香港特色』」。

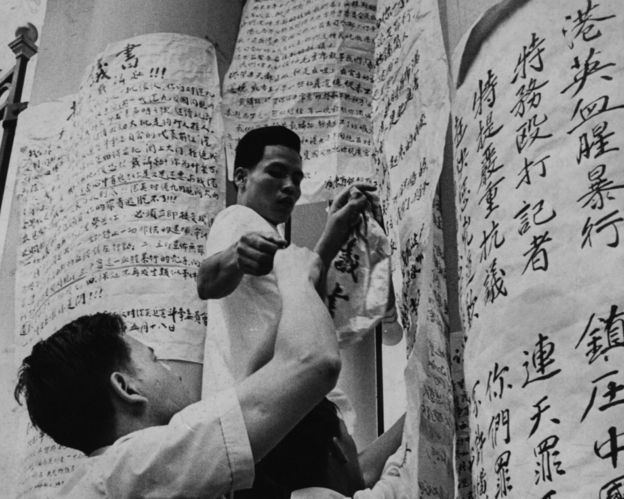

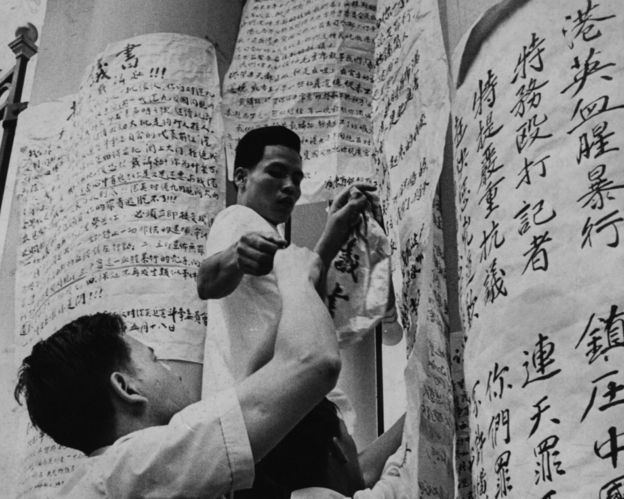

但該報基本維持左傾立場。其中,在1967年文化大革命期間發生的「六七暴動」中,時任《大公報》社長貴彞民擔任了「港九各界同胞反對港英迫害鬥爭委員會」的副主委,該報也刊發了包含《毛澤東語錄》等內容的《我們必勝,港英必敗》特刊。

(相關報導:

親中港媒合併 文匯報大公報宣佈成立傳媒集團

|

更多文章

)

《大公報》在文革期間香港六七暴動中起領導作用。

《大公報》在文革期間香港六七暴動中起領導作用。在當年5月的一篇報道中,《大公報》記者形容香港大學民意研究計劃總監鐘庭耀以「特工反跟蹤駕駛」手段「瘋狂駕駛」。

親泛民媒體形容這些報道是具滋擾性的「狙擊行動」,一些被「株連」的學者批評親北京報章以文革式語言抹黑政敵。

《大公報》承認「習近平打車」為假新聞震驚中外媒體。

《大公報》承認「習近平打車」為假新聞震驚中外媒體。《大公報》網站並未列舉其發行量,但有網站稱其每天印刷40萬份,其中16萬份在香港發行,其餘屬於中國內地與世界其他地區。

《大公報》電子版是香港最早的互聯網新聞網站之一,該報隨後成立門戶網站大公網。香港報業公會2014年的60週年會刊指出,大公網全球排名穩居中國新聞類網站前十名,日均瀏覽量達1000萬次以上,日均訪客數逾100萬,官方搜狐微博有242萬人關注,新浪微博則有52萬。

據大公網介紹,除了香港業務,《大公報》尚辦有菲律賓版,以及《大公報西部專刊》和《中國民企專刊》。

《文匯報》——曾經的〈痛心疾首〉

《文匯報》香港版創刊時雇有當時中國文壇最知名的人物擔任編輯。

《文匯報》香港版創刊時雇有當時中國文壇最知名的人物擔任編輯。《文匯報》1938年1月25日在上海創刊。據上海市政府地方志辦公室出版的《上海通志》記載,當時的報紙相繼改以外商名義出版「洋旗報」,以繞過日軍實施的新聞審查。

《文匯報》由蘇格蘭人克明(H.M. Cumine)任董事長兼總主筆,嚴寶禮任總經理。上海《文匯報》高級編輯吳躍龍曾撰文解釋說,《文匯報》一名源於原英文報章《The Shanghai Mercury》,但兩者並無繼承關係。

上海《文匯報》於1941年太平洋戰爭爆發後停刊,1945年復刊後立場傾向中共,1947年被國民政府查封,在中共「解放上海」後,於1949年6月複刊,目前屬文匯新民聯合報業集團旗下報章。

而在國民政府查封報社之際,原總主筆徐鑄成到香港創辦香港《文匯報》,1948年9月9日開始發行,當時身兼國民黨親共分離組織——國民黨革命委員會的機關報。如今民革是中共所稱的民主黨派之一。

香港《文匯報》官網記載,郭沫若、茅盾等知名文人被雇為香港《文匯報》旗下各周刊擔任主編。報史稱,該報當時「為新中國的建立擊鼓鳴號」,「衝破香港當時媒體政治傾向造成的新聞封鎖」,報道了中共建政初期國共兩黨在香港角力的事件,其中包括1949年11月,國民政府兩家航空公司的飛行員從香港啟德機場駕走12架民航飛機投奔中共的「兩航事件」。

《文匯報》在上海被國民政府封禁後,其成員赴港創辦香港版。

《文匯報》在上海被國民政府封禁後,其成員赴港創辦香港版。不過,這份官方報史缺少了兩個重要的名字——金堯如和李子誦。

金堯如和李子誦在文革前開始主持香港《文匯報》工作,其中李子誦一直任職該報達38年之久,而身兼港澳工委宣傳統戰工作主管的金堯如則在香港「六七暴動」被認定為路線錯誤後被召回廣州,繼而被批鬥、下放農村,直到文革結束後,再次被調返香港《文匯報》。

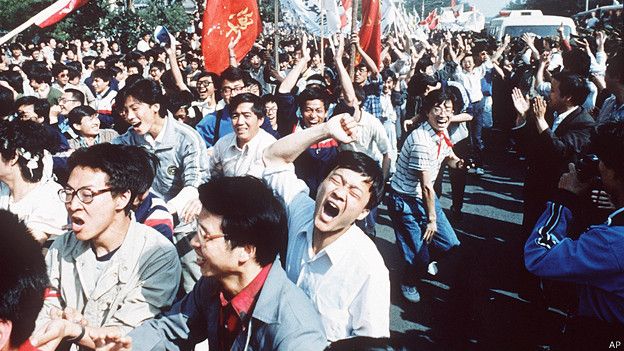

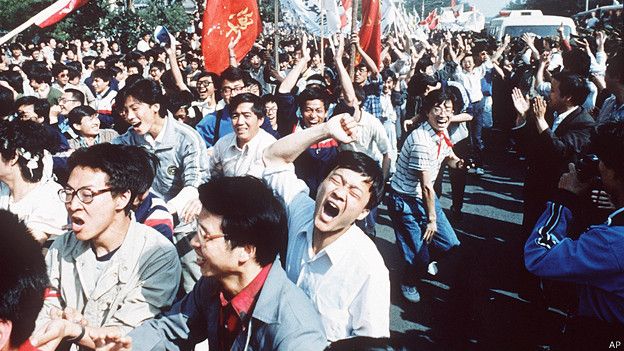

1989年北京學運爆發之際,李子誦為社長,金堯如是總編輯。5月20日北京宣佈戒嚴,解放軍入城後,兩人拍板於21日刊出「開天窗」社論〈痛心疾首〉,李子誦在「六四」事件發生後更公開譴責解放軍鎮壓抗議學生。

「六四」後,李子誦、金堯如、副總編輯程翔和駐北京特派員劉銳紹等先後離開《文匯報》,被認為是北京「秋後算帳」的結果。

此後,香港《文匯報》雖然維持親北京立場,但仍偶有報道香港支聯會每年舉辦的六四燭光紀念晚會。2010年,該報為李子誦舉辦了百歲壽宴。

金堯如、李子誦先後於2004年和2012年逝世。2009年「六四」事件20週年之際,當時與金、李兩人一同離職的《文匯報》員工成立金堯如新聞基金,並設立金堯如新聞自由獎,倡導維護香港新聞自由。

《文匯報》在香港的發行量同樣難以從官方資料考據,但有網站聲稱其每日印發40萬份。與此同時,官網香港文匯網稱,其訪問量「在香港報紙網站位列一甲,單日訪問量峰值突破2200萬人次」。

但文匯網有記載,《文匯報》出版發行32個海外、境外版,每日總銷量超過200萬份。例如與東馬來西亞《聯合日報》合作發行東馬沙撈越版,與台灣旺旺中時集團旗下《旺報》合作發行台灣專版,以及與《英中時報》合作發行英國版等。

(相關報導:

親中港媒合併 文匯報大公報宣佈成立傳媒集團

|

更多文章

)

《文匯報》在六四事件中採取了支持開明派,反對鎮壓的立場。

《文匯報》在六四事件中採取了支持開明派,反對鎮壓的立場。 《大公報》的報齡已超過110年。

《大公報》的報齡已超過110年。 《大公報》在文革期間香港六七暴動中起領導作用。

《大公報》在文革期間香港六七暴動中起領導作用。

《大公報》承認「習近平打車」為假新聞震驚中外媒體。

《大公報》承認「習近平打車」為假新聞震驚中外媒體。 《文匯報》香港版創刊時雇有當時中國文壇最知名的人物擔任編輯。

《文匯報》香港版創刊時雇有當時中國文壇最知名的人物擔任編輯。 《文匯報》在上海被國民政府封禁後,其成員赴港創辦香港版。

《文匯報》在上海被國民政府封禁後,其成員赴港創辦香港版。 《文匯報》在六四事件中採取了支持開明派,反對鎮壓的立場。

《文匯報》在六四事件中採取了支持開明派,反對鎮壓的立場。