有鑑於此,人口統計上的差異絕對無法解釋階級薪資差異的現象。但「優秀能力」,或者鮑里斯.強生所提到的「天賦能力」差異,又該怎麼說?對許多人而言,特別是身處英國政治右派與中間派的人,這個解釋是他們在對應這類不平等狀況時的萬用機制。以那些為了想終結性別薪資差異而發起各種運動的人為例,他們用了數十年的時間,努力消除女性表現較差、較不積極、條件較差的迷思。重要的是,我們為這本書所訪問過的許多位高權重者,在被問及階級薪資差異的議題時,也都直覺反應地以任人唯才的解釋回應。當然,這樣的解釋之所以如此孚眾望,理由並不難懂。這些說法為現況與個人職涯進展,都提供了正當性。透過這樣的解釋,階級不平等可以被視為高度競爭的勞動力市場中,雖然不幸卻終究還是公平的結果。

「優秀能力」概念中,使用度最廣、共識度最高的一項,大概非教育程度莫屬。長久以來,大眾始終迷戀於教育的「偉大等化器」功效,認為教育是可以弭平深植於階級出身體系中不平等的最強大制度性工具。從這個觀點來看,教育體制以及授予教育文憑的重要功能之一,就是依照個人在大家眼中的智力、能力,或甚至智商,把每一個人歸類到勞動力市場中各種不同的軌道上。在某種程度上,教育確實一直具備著這樣的作用。舉例來說,1980年代由社會學家麥克.豪特所進行的一次美國經典研究,發現階級背景與職場成功之間的緊密關連性,幾乎在大家取得大學文憑之後,就完全消跡滅蹤。這麼看來,高等教育的確身具打擊以階級為基礎的不平等之責(儘管這種情況僅適用於那些有能力進入大學之人)。根據這樣的假設,我們接著來探討一下當教育因素被納入評估項目時,教育是否真的可以消弭階級薪資的差異。

一如前一章所概述,那些進入高端工作的劣勢背景出身者,教育程度相較於出身特權的同儕,明顯較低。教育程度較高的人,起薪也較高;從事高端工作者,不論背景,若沒有大學文憑,比大學畢業的同儕相比,年薪至少降低9,350英磅。把這些發現全串在一起,我們可以清楚看到教育程度的階級差異,在帶動階級薪資差異這件事情上,扮演了一個很重要的角色。

然而,當我們細看階級出身、教育程度與薪資所得之間的關係時,還有另外一項因素值得注意。在每一個教育程度層級,根據階級出身,依然存在著薪資高低差異。換種方式來解釋,也就是說出身勞工階級的人,即使與他們出身特權的同儕擁有相同的教育水準,他們賺得也比較少。這一點很重要,因為這個狀況說明了教育,甚至高等教育,都不是偉大的等化器;即使那些出身勞工階級的人,取得了最高等的教育文憑,明顯的階級薪資差異依然執拗地穩立如山。

(相關報導:

為何從事八大的人,特別容易在感情卡關?專家從原生家庭和工作性質中分析,階級制度真實存在

|

更多文章

)

我們還可以以更詳細的量測檢視教育這項「優秀能力」。舉例來說,大家往往會暗示某人在高端職場的「上任」,其實與教育程度的關係,並不是那麼大(不過大學文憑對大多數職業而言,確實是必要條件),大家更重視的是當事人所就讀的大學類型,在眾人眼中的「質量」,以及當事人入學後的學術表現。在高端職場工作的專業或管理背景出身者,幾乎有一半都是就讀競爭極激烈的羅素集團大學,出身勞工背景者,進入羅素集團大學就讀的人數,僅四分之一強。這一點很重要,因為進入這樣的大學就讀,代表著重要的起薪優勢 - 一年差異約4,000英磅(牛津或劍橋學生,比其他人還要多拿7,000英磅)。這一點,可以用來進一步辯述「唯才是用」是薪資差異的成因;出身特權階級者更有可能取得進入更具聲望大學的資格,因此他們較高的平均薪資,只不過是反映這群人更優秀的能力或才華。

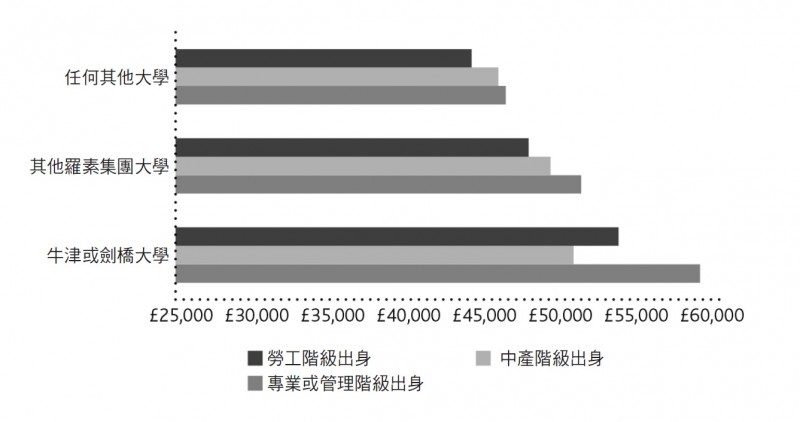

但是,針對這樣的假設,我們的研究結果再次既肯定又否定。下頁圖3.2顯示即使出身劣勢背景的人真的進入了英國最神聖的大學就讀,他們的起薪,也與那些出身特權背景的人不同。舉例來說,同為牛津大學的畢業生,出身特權背景的人,一年大概會比那些出身較劣勢背景的同儕多賺5,000英磅(約新台幣18萬)。這個結果與最近的研究結果不謀而合。最近的研究證明出自私校體制的牛津畢業生,最後落腳在英國社會菁英職場最頂級職務的人數,很可能是其他學校體制出身的牛津畢業生的兩倍。這兩點的發現都在清楚闡述了遵循特定菁英路徑,所能帶來的明顯優勢累積。菁英大學,換言之,並非一視同仁,而出身特定背景(亦即特權階級與菁英名校)的入學者,顯然也更能在入學後,將機會資本化。我們只要想一想菁英背景、菁英名校以及諸如腳燈社(the Footlights)、劍橋使徒(the Cambridge Apostles)以及布靈頓俱樂部(The Bullingdon Club)這些牛津劍橋的各類重要社團,就可以瞭解這類菁英通路的運作。

圖3.2 勞工階級出身者即使進入頂尖大學,薪資也較低(備註:圖為混和階級出身與就學的大學型態後,每一個群組的平均年薪預估;資料出處:勞動力調查)(圖/商周出版)

這些發現大概也可以代表另一種針對「偉大的等化器」論述的全然反駁。即使像牛津與劍橋這類譽為菁英掛帥的終極汰選教育機構,也不見得可以將階級背景的優勢完全洗滌乾淨。事實上,在許多情況下,這些學校還會強調與膨脹這些優勢。

我們甚至可以更深入。我們有數據可以呈現問卷回覆者的大學求學表現;這個分級制被稱為學業成就等級,與美國的學業成績平均點數(grade point average/GPA)類似。作為一種學術成就的衡量方式,學業成就等級甚至可以看成是能力或「優秀能力」的一種更精緻量測。學業成就等級較高的人,薪資較高 - 優等比次等成績的人,一年差異大概為2,000英磅。

但這裡出現了兩個重要的現象。首先,出身勞工階級的人取得大學學位、進入最知名學府的機會,本來就比較低,所以大家在學校的表現到底有多好,基本上無關緊要。再說,不同階級出身的人將學業成就轉變為薪資的能力,也存在著非常重要的差別。明顯地,在學業表現優等的人當中,亦即獲得了神聖的一等榮譽學位者,往往都是那些出身特權者獲利更多。他們平均要比那些同樣獲得了一等榮譽但屬於希望向上流動的一群人,每年高出7,000英磅的收入。

這樣的因素當中的每一項 - 不論是出身勞工階級的人拿到大學學歷的可能性較低、就讀馳名全球大學的機會較低,甚至即使擠近了頂尖大學,拿到了最高的成績,薪資所得仍然可能較低等等 - 從社會學的角度來看,都是明顯不證自明的情況。不過我們這一章的主要目的,是要正式評量這些因素在解釋階級薪資差異時的重要性。

圖3.3中,我們一口氣把所有這些教育控制因子全部納入,可以看到薪資階級差異降低了將近一半。這樣的降幅當然非常明顯。然而這樣的狀況卻也透露了一個持續存在的重要現實;我們模型所分析出來的結果是,不論從我們評估的哪一個教育程度層面來看,都和出身特權者擁有相同水準的勞工階級出身者,收入依然與特權出身者存在著實質的差異。

圖3.3 階級薪資差異有一半的原因源於教育程度差異(備註:圖為向上流動與出身專業管理背景者之間的階級薪資差異預估,分僅人口統計資料組,以及進行人口統計與教育程度控制值的迴歸模式組:控制條件包括最高學歷,以及那些取得大學或大學以上學歷者,學業成就等級與就讀的大學。兩個組別的階級出身薪資差異都具統計顯著性,p 值 <0.05;資料出處:勞動力調查)(圖/商周出版)

作者簡介

倫敦政經學院社會學副教授、英國社會流動委員會(Social Mobility Commission)委員。主要研究並撰寫關於社會階級、社會流動性的文章,著有《喜劇與區別》Comedy and Distinction。

美國斯沃斯莫爾學院社會學副教授、《英國社會學期刊》British Journal of Sociology副主編。主要研究並撰寫關於社會階級、政治不平的文章,著有《生產政治》Producing Politics。