3月8日是國際婦女節,中國習慣上稱「三八婦女節」。

BBC各地區的女性記者為你整理了世界不同地區的現代女性為爭取同等權益,反對歧視的一些實例。

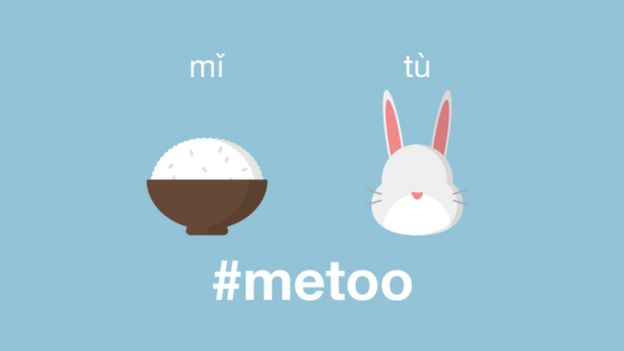

米兔表情包(BBC 東亞地區女性記者林琳)

當全球颳起一場浩浩蕩蕩的反對性侵的#MeToo(我也是)活動之際,中國北航女生也掀起中國高校反性侵聯署。

北京航空航天大學博士羅茜茜,在微博上實名舉報該校教授陳小武持續性騷擾多名女學生,引發中國網絡熱議,文章在一天之內已獲300萬閲讀量。

這次曝光行動,促使北航暫停有關副教授的職務,調查事件。

羅茜茜舉報後,有女權組織在網上呼籲其他女性響應,向自己的母校發信要求「加快建立校園性騷擾防範機制」。

然而,由於種種原因#MeToo這股旋風在中國好像沒有形成氣候。一些當局還警告學生以及女權人士不要把事情鬧大,有關帖子被刪,在社交媒體上出現的#MeToo也受到審查。

但是,具有創意的中國女性並沒有就此放棄,她們利用這兩個英文字的諧音,創造了兩個表情包來繞過當局的封鎖,形成了米、兔表情包。

巾幗百名

巾幗百名是BBC推出的一個長期節目。每年該節目選出全球100個最具影響力的女性, 用影片、文字、採訪等各種形式講述她們的事蹟和故事。

在三八節這天,巾幗百名挑選了來自英國和全球的一些能帶給你鼓舞的女性故事。

你可以在Instagram 以及Facebook(臉書)上看到這些故事與對話,你可以搜索 BBC 100 Women(巾幗百名)。

機艙反抗(BBC俄羅斯女性記者尼娜)

去年9月,俄羅斯航空公司的2名空姐起訴俄航歧視。這2名空姐已分別在俄航工作了6年和19年,但是2016年夏天她們的工資卻減少了30%。

當她們質問老闆時被告知因為她們的體形過大,已經超過了俄航空姐的體型標凖。

因此,她們被從原來飛美國邁阿密的長線上撤下來,改飛俄國國內的短途夜班航線,目的是要讓「沒人能看得見她們」。

因為在俄國,女性應該年輕、苗條、性感才能取得成功。

這兩名空姐把俄航告上了法院,但第一輪輸了,但最後她們贏得了上訴。還獲得了5000盧布的象徵性賠償。

雖然錢不多,但她們感到高興。因為自己的抗爭還迫使俄航從有關規定中取消了有關體型的條文。

分享關鍵數據(拉丁及加勒比海女性編輯凡妮莎)

在拉美文化中,男人陽剛,女人漂亮最重要。因此,在拉美社會,選美和整容都非常流行。

因為對許多女孩子來說,通過選美出人頭地也是一種不錯的選擇。

以往的選美比賽中,參選者似乎不介入政治話題,儘管美女們在作個人陳述時也表達「世界和平」這樣的願望和主題。

但10月份在秘魯的世界小姐大賽中,當參選人站在舞台中央報出的不是自己的三圍尺寸,而是多少名受害的姐妹數據,多少百分比的女性曾在大街上受到過騷擾時,的確讓人大吃一驚。

人們還在社交媒體上發起了#MisMedidasSon(三圍數據),只不過它不是自身的三圍數據,而是女性受性侵、殺害等數據)。

上月發生在美國佛羅里達校園的槍擊慘案令整個社區悲憤和震驚。

一名18歲的少女代表整個社區向美國總統川普提問。她問川普每年從美國全國步槍協會能得到多少錢。

她說,其實她已經知道這個問題的答案,有3000萬美元。她說如果把2018年一個半月之內槍擊死亡的受害者都加起來,除以3000萬美元,相當於每名受害人5800美元。

這名女孩子叫艾瑪,她是一名拉丁裔的雙性戀者。自從川普上台後,艾瑪感覺和許多人一樣屬於「弱勢群體」。

艾瑪隊BBC說,「有一天你會從教科書中讀到這個運動。你要麼是屠殺這些兒童,或者你可以拯救她們」。

直呼其名(中東女性記者阿米迪)

在阿富汗文化中,女性的地位卑微。她們的名字只有家人和親屬才知道。特別是在公眾場合,直呼一個女性的名字是禁忌。

在阿富汗的許多地方,如果讓外人知道家裡女性例如母親、姊妹、妻子、女兒的名字,對家裡的男性來說是一種恥辱。

在阿富汗,無論是婚禮請柬、墓碑等需要寫名字的時候,如果是女性,她們的名字都會被省去。通常人們會以某某的女兒、母親、妻子等來稱呼。

然而,去年阿富汗女性在網上開展了一場叫我名字的運動(#WhereIsMyName),她們希望打破這種陳規舊習,讓女性有自己的身份。

口紅反叛(南亞女性記者阿雅)

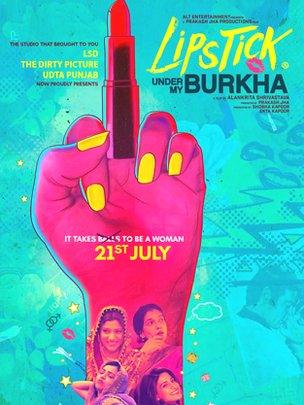

印度婦女在炎熱的夏季發起了一場反抗活動。起因是一部描寫小鎮女性夢想與慾望的影片遭到禁演。電影審查機構說,這部電影太「女性化」,還有「許多性鏡頭」,「色情語言」,「罵人話」等。

這部印地語的影片叫《我罩袍下的口紅》(Lipstick Under My Burkha)。通過抗爭,這部片子終於通過了電影審核委員會(雖然有一些鏡頭遭到刪減)的審查。

不但如此,他們還發起了一場口紅反叛活動。她們製作了一個新的海報,海報中是一位女性握拳的手,但手的中指則用一隻口紅來取代。參與該片的女演員們都在網上貼出了類似的照片,並發起了#口紅反叛(#LipstickRebellion)活動。

在電影上演的一個多月期間,不但是演員還有許多公眾都參與了進來,向父權制豎起中指。

不要再與強暴你的人結婚(阿拉伯女性記者阿爾瑪)

在阿拉伯文化中,如果女性受到強暴,家人認為是一種恥辱。發生了這種事,家人一般都極力掩蓋這種醜聞,所謂家醜不外揚。

而且,一些阿拉伯國家的法律是,如果強姦者願意與受害人結婚的話還可以免受懲罰。

但是,去年夏天,突尼西亞、黎巴嫩、約旦廢除了有關法律。這是當地的活動人士多年奮鬥的結果。

在黎巴嫩,人們把白色的婚紗掛在棕櫚樹上以示對該法律的抗議。

埃及在1999年就廢除了該項法律,但在其他的阿拉伯國家變化卻非常緩慢。

因此,在一年之內有3個國家這樣做了,確實是一個分水嶺般的時刻。

停止汽車站暴力(非洲女性記者艾比蓋爾)

2017年7月,3名男子因為在一個公車站搶劫、強姦一名女性乘客被判死刑。該名女子就因為穿了一件超短裙而受到了如此的強暴。

肯亞女性在公車站經常受到暴力搶劫和性侵,同時女性也是使用公共交通的主要人群。

2014年11月,數百人湧上內羅畢街頭抗議對女性的性暴力犯罪。這一抗議具有歷史性意義,抗議者發起了#我有選擇穿衣權利(#MyDressMyChoice)的運動,並隨後演變成了一場全球性的活動。

幫助發起這一活動的肯亞女性娜奧米說,她為自己支持這一活動感到榮耀:「最重要的是,我能在有生之年看到公正。」