從「社會學」觀察「青少年霸凌」現象:身為台灣青少年研究與犯罪學的翹楚,中央研究院社會學研究所吳齊殷研究員以社會學的角度,觀察青少年霸凌行為為何層出不窮?關鍵在於大人長久忽略的青少年之間錯綜複雜的「友誼網絡」特性。 不同成長背景、能力與價值觀的青少年,會逐漸自成一群或遭排擠落單,而彼此為了在「班級」這個宛如社會縮影的「縮小版社會」中競爭「社會地位」,「霸凌」行為其實是模仿大人踩著別人往上爬的社會化行為。

「地位競爭」不只在後宮,青少年也要求生存

在《後宮甄嬛傳》電視劇中,後宮妃嬪分成不同派別,透過彼此合作或離間,爭奪更適合生存的地位。過程中發生各種「霸凌、欺壓」的情事,看得觀眾咬牙切齒,而當主角透過與關鍵人物合作結盟,因而翻身時,觀眾往往也跟著感到大快人心。這種在友誼網絡中透過各種合縱連橫策略,進行地位鬥爭的情況,是否很眼熟?

地位鬥爭不只發生在成人的職場,也普遍存在於青少年的校園生活中。(圖/iStock by Image Source)

大人總認為青少年的霸凌行為,只是不懂事的打鬧,卻忽略了「友誼網絡」和「地位競爭」是青少年在「轉大人」的成長過程中,兩個相輔相成的核心元素。

吳齊殷和他的研究團隊與位於台灣北部、中部、南部和東部的國高中合作,透過問卷、訪談、視訊紀錄等方式,持續觀察 49 個不同班級、總共 1,077 名國高中生,追蹤分析各班同學於求學的三年期間的友誼網絡動態變化,根據該調查研究發現一個壞消息和一個好消息:

壞消息是,班上一定會有討厭你的同學,好消息是,班上一定也會有把你當朋友的同學。而被霸凌者需要的是:有更多人願意鼓起被討厭的勇氣,和他站在同一陣線。

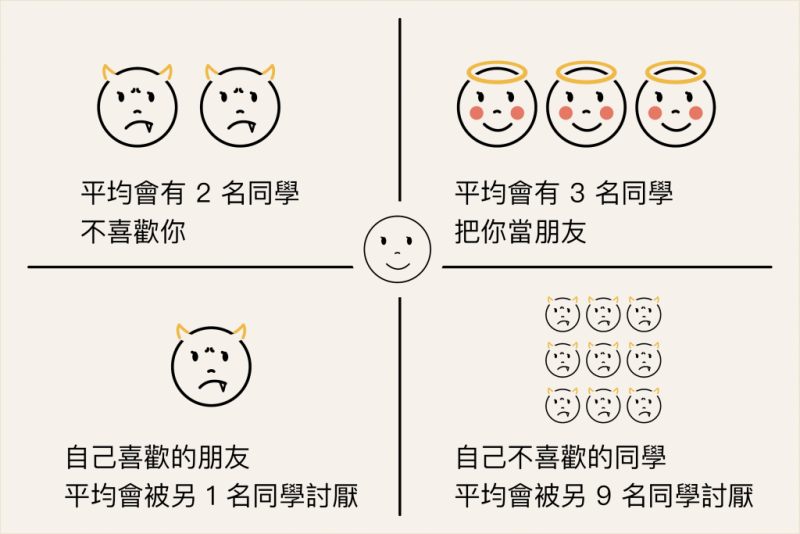

●在一個班級中平均會有 2 名同學不喜歡你,例如不想坐在一起吃中餐、分組作業不想同組,但平均會有 3 名同學把你當成朋友,樂於一起讀書、一起玩。要讓所有人都喜歡自己難如登天,每個人都需要被討厭的勇氣。

●就算是自己喜歡的朋友,他平均也會受到另 1 名同學討厭,而自己不喜歡的同學,平均會被另外 9 名同學討厭。

9 這個數字遠大於 1,反應出一個現象:青少年喜歡和受歡迎的人做朋友,儘管有 1 名同學討厭他,卻不會威脅自己在班級友誼網絡中的地位。然而需選擇和大多數的同學站在同一立場,排斥不受歡迎的同學、一起討厭他,否則就會與 9 位同學為敵,自己可能也會被掃到颱風尾、成為被霸凌的對象。這個攸關生存的選邊站考量,可以解釋為何同學會對班級中的霸凌行為「視而不見」或「成為共犯」,因為自己也得「設法」存活下去,沒人敢貿然揮霍被討厭的勇氣。

數字透露的班級生存之道:要和受歡迎的人成為朋友、要和大多數人一起討厭某個同學,自己才容易在友誼網絡中取得地位,而這是霸凌會發生的原因之一。 (圖/資料來源|吳齊殷提供,圖說設計|林婷嫻、張語辰)

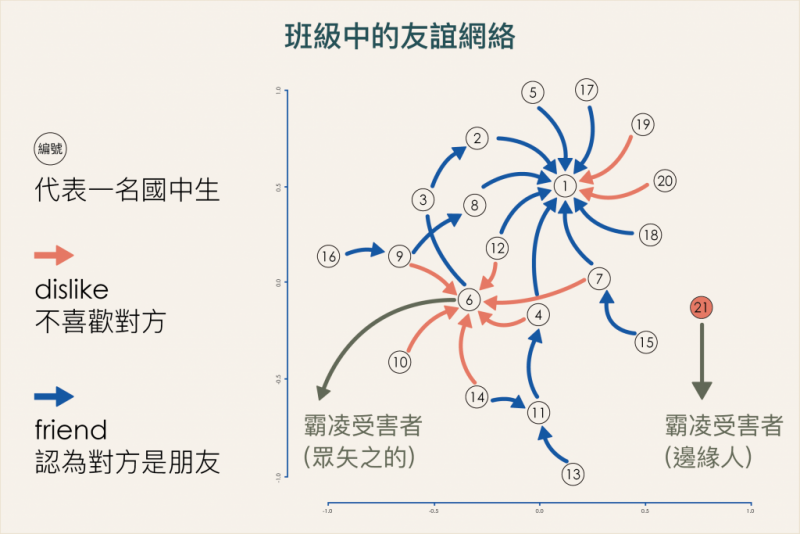

上圖是 1,077 名國高中生的平均數據,以觀察全局了解青少年交友的心態。接著鏡頭拉近,以 1 個班級友誼網絡為例,觀察同學互動與霸凌生成的結構。

當「競爭地位」成為需求,霸凌就是手段

每個編號代表一名國中生,藍色箭頭表示認為對方是朋友,紅色箭頭表示不喜歡對方,整體交織成愛恨並存的完整友誼網絡。(圖/資料來源|吳齊殷提供,圖說改編|林婷嫻、張語辰)

●1 號同學受到有些同學喜歡,有些同學不喜歡,但不會成為被霸凌的對象,因為若被欺負的話有朋友會挺他。

●6 號同學是班上的眾矢之的,同學們都表示不喜歡他,易成為被霸凌的對象,就算被欺負也沒有朋友支持他。

●21 號同學是班上的邊緣人,沒有人願意與之來往,像被當成空氣般,屬另類的無形霸凌。

如果你是上圖此班級的師長,得知班上存在這種友誼網絡,發現 6 號同學和 21 號同學容易成為霸凌的對象,你會採取什麼行動?

吳齊殷與研究團隊發現,在班級中擁有越多朋友,被同學排斥、霸凌的機率較低,但自己平常就需投入較多心力經營同儕關係。若被一個團體排擠,但有另一個團體可以接納自己的話,被排斥、霸凌的機率也會降低,因為有人和自己站在同一陣線。「出外靠朋友」這種古人琢磨出來的日常生活智慧,可不是說說而已,通常被霸凌的同學有兩種情形:眾矢之的、邊緣人,皆需要有朋友願意站出來撐腰。

大多數的老師和家長阻止霸凌的方式,以為青少年是單純欺負對方,透過以暴制暴或是柔性勸說,懲罰對同學動粗的青少年、呼籲班上同學不要對霸凌視而不見,像是空降一雙老天的手到班級中試圖撥亂反正,卻忽略了青少年霸凌行為背後的社會化意義:在班級中爭奪更好的「社會」地位。若以有形的角色來理解,舉《哆啦A夢》中同班的胖虎、小夫和大雄比喻,胖虎為了爭奪大雄手中玩具的控制權,會毫不留情地對大雄揮出拳頭,這是一種鞏固自己地位的霸凌行為。小夫為了避免自己和胖虎的友好網絡斷裂,導致自己也淪為被霸凌者,乃選擇和胖虎站在同一陣線,一起追著大雄打、助長霸凌行為。

霸凌者、旁觀者、被霸凌者都需要被討厭的勇氣

國高中階段的青少年,扣除有限的在家的時間,一整天幾乎都在班級中度過,青少年並非只有課業需要煩惱,班級就是一個重要的社交場合,需要時時留意和朋友的互動、忙著維繫人際關係,也要觀察其他朋友之間的連結,若因自己怠惰而疏遠朋友,自己的位子就會被另一人取代。

友誼網絡並非靜止不動,而是隨著時間、事件會變化,例如高中一年級升二年級分班後,班級友誼網絡又會重新整理一次。另外,《韓非子》言道:「縱者,合眾弱以攻一強也;橫者,事一強以攻眾弱也。」在青少年友誼網絡中,也存在著如同戰國中後期諸侯之間的競合關係,這個觀點可能是理解與掌握「霸凌行為」的首要切入點。

若現存阻止霸凌的方式無效,師長可參考合縱連橫的戰術,觀察班上同學如何來往,協助被霸凌的同學建立有利的友誼網絡「戰略位置」。

舉例來說,為什麼有些體型較圓滾滾的同學會被討厭,有些則會被同學喜歡,可以觀察他們身邊的朋友在班級友誼網絡中的地位。例如,原本因為體型像小熊維尼而被欺負的同學,可能因為參加了班上的讀書會,進而跟班上受歡迎的同學成為了朋友。霸凌者為了不得罪受歡迎的同學,讓自己的地位下降,也會選擇和小熊維尼維持友好關係。被霸凌者需要的,就像這種對自己情勢有利的朋友網絡位置,師長可以幫忙的是找到關鍵角色、調整班上失衡的友誼網絡。

以班級友誼網絡的模式來看,霸凌者需要的是相信自己在班級中的地位,承認一定會有人喜歡自己,也會有人討厭自己,無需透過霸凌手段來踩著別人往上爬。旁觀者可以做的是,在不涉及危險的情況下,鼓起勇氣讓被霸凌者知道自己不是友誼網絡中的一座孤島。而被霸凌者,請相信友誼網絡是可能變動的,眼前的狀況並非永恆,請勇敢求援而非放棄希望。

吳齊殷與研究團隊長期深入台灣各地國高中觀察追蹤青少年學生的成長歷程,並非為了迅速找到一個解決霸凌現象的對策,而是希望透過研究結果,提醒以友誼網絡中不同立場思考,了解同學們彼此的愛恨情仇,並理解同學們不敢貿然阻止的自保之道。這些都是面對霸凌現象時,一般容易忽略或誤解的獨到社會學知識,盼能藉此找出「斧底抽薪」的解決之道。