從研究水稻、酵素到完全不熟悉的草藥,中研院農業生物科技研究中心的徐麗芬研究員從零開始,她說:「一開始還被外界挑戰,認為這是江湖術士在弄的東西。」但經過 20 年的潛心研發,團隊運用植物天然成分預防與治療癌症,大有斬獲。

這係有效阿嘸效?草藥研究破迷思

「今天沒有要提供什麼神秘的藥方,來談談有科學證據的膏(草)藥……」這是徐麗芬先前科普演講的開場白,回憶起臺下坐的是普羅大眾,她笑著說,「科普演講比發表論文還困難!怕聽眾回去霧煞煞。」

因為一直處在學術思維,要簡單幾句白話就說明清楚並不容易。不過,徐麗芬認為大眾對醫藥常識很有興趣,傳播正確知識就是科學家的責任。此外,三不五時也會接到「草藥諮詢」電話,有人聽聞昭和草能抗癌,便急忙問她昭和草要如何煮食?

「有效的抗癌化合物,不是家中煮一煮就會跑出來、或吃了就有效用」徐麗芬強調,即使現有許多研究成果通過小鼠試驗,尚無法確定會全然反應療效於人體。

經實驗室驗證有藥效的植物化合物,是先經由粗萃取物、再經精製濃縮 (enrich) 而產出,劑量不夠也達不到治療效果。以地膽草為例,一點點具有活性的化合物換算回原植物,一次可能就要吃好幾斤。

更何況也不是全吃下肚就能抗癌!要小心生活中的草藥語言陷阱。

徐麗芬提醒,市售保健食品或有健字號的商品,大多用來保健或預防疾病而不是用來「治病」,攝取不要過量,維持中道即是。

抗發炎的昭和草、抗癌的地膽草

「現有超過 60% 的抗癌藥物,是從植物萃取有效的天然物 (Natural products),或其化學結構修飾物。」徐麗芬說明。例如,太平洋紫杉醇 (paclitaxel) 即是天然物,用於治療乳癌、卵巢癌等惡性腫瘤的化療藥物,不過對病患造成的副作用極強。

有鑑於此,徐麗芬團隊發展草藥的抗癌作用除了發掘單一或多重天然物成分之抗癌功效之外,降低傳統化療藥物的副作用、或研究是否對易產生抗藥性的化療藥物有「增敏」(sensitize) 效果,也就是讓草藥作為輔佐劑 (adjuvant) 來維持或提升傳統化療藥物之療效亦是研究的重點。

在民間,草藥時常被拿來塗抹,抑制發炎、消腫毒,但民眾以草藥消炎的經驗大多為口耳相傳。徐麗芬表示,草藥研究目的之一,是透過科學研究驗證草藥的有效性與民間傳說是否屬實。

因此,實驗室從昭和草、地膽草這些菊科植物萃取天然物,以科學系統驗證草藥在動物體中如何抑制發炎反應與癌症,包括牽動哪些蛋白質、基因與信息傳遞因子等加以實驗,進而發現「昭和草」含有抗皮膚發炎的成分,亦證實昭和草具有抑制皮膚黑色素瘤的功效。

相關科學研究已證實「發炎」和一些重要的疾病例如:癌症、心血管或代謝疾病(過度肥胖、糖尿病)等等有關。雖然不是發炎就一定會有特定疾病,有時只是身體的免疫反應,但長期發炎與癌症有直接關係,一些發炎因子也會影響癌症轉移。因此,知道草藥如何抑制發炎,也有機會找出抑制癌細胞的機制。 (相關報導: 保險套比飛機更重要?學者趣味大哉問破迷思,用最有趣的科技史,大大顛覆你認知! | 更多文章 )

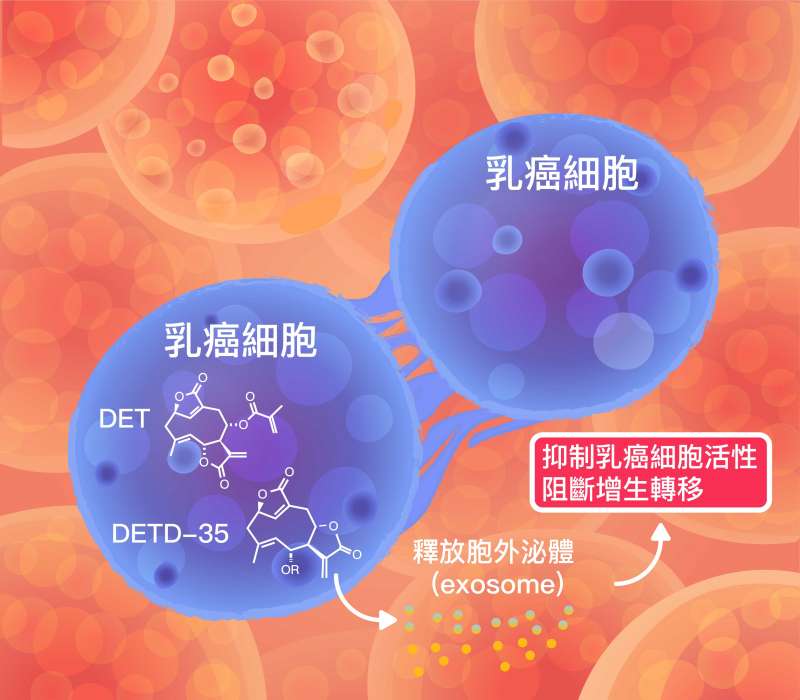

徐麗芬團隊發現,地膽草分離之倍半萜內酯類 (sesquiterpene lactone) 化合物 DET (deoxyelephantopin) 有效阻止乳癌細胞增生,但對正常乳腺細胞沒有不良影響。而傳統化療藥物紫杉醇雖然也可阻止癌細胞增生,但亦發現會造成正常細胞的蛋白質異常現象。