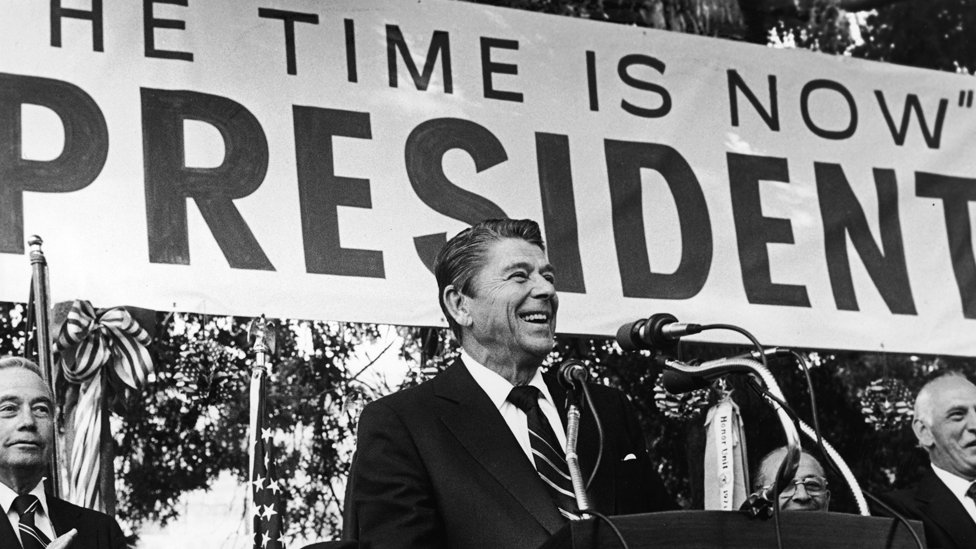

想當年,雷根把美國稱作「山巔城」:言為師行為範,舉世景仰。看現在,誰還把川普的美國看作世界榜樣?她怎麼走到的這一步?

30多年前,我就是順著這條航線第一次來美國,實現了我少年時的夢想。美國,不管是作為一個地方、還是一種理念,總是讓我充滿想像。

我對美國的癡迷由來已久,西部片,偵探劇,超級英雄漫畫……16歲時,我能隨口引用的美國總統名言超過英國首相。和許多新來美國的人一樣,落地,一種歸屬感油然而生,一種由熟悉衍生出的忠誠。

1980年代的美國名不虛傳,多道高速路、龐大的冰箱、影劇院、快餐店。我喜歡美國的大氣、大膽、張揚。我離開的那個國家(英國)人們好像從小就很宿命,美國夢的動力不僅僅具有誘惑力、而且給人有一種擺脫枷鎖的感覺。

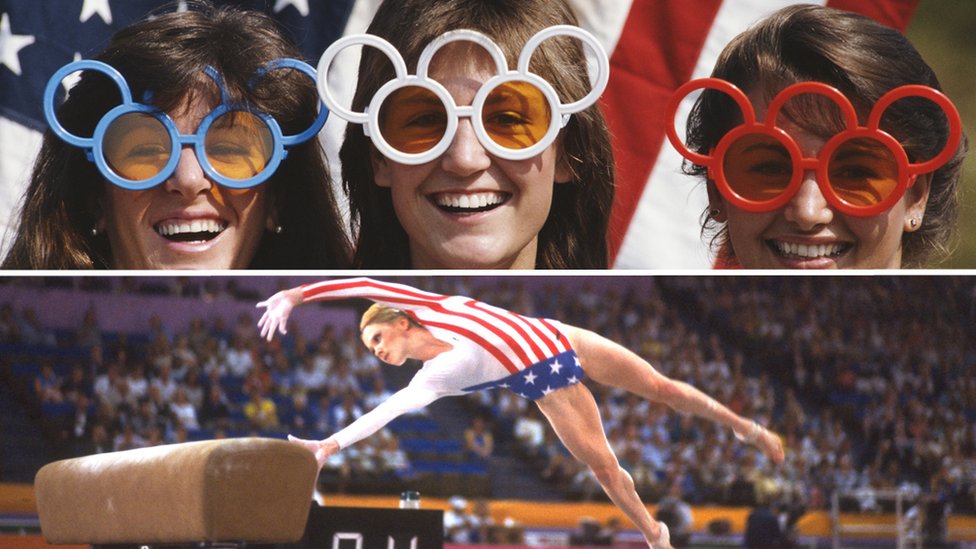

那是1984年,洛杉磯舉辦奧運會。蘇聯抵制意味著美國更容易壟斷獎牌榜。麥當勞推出刮刮卡促銷,如果美國在某個項目中拿獎牌,麥當勞免費提供巨無霸、薯條和可樂。我猜想這個決定應該是在東方陣營宣佈抵制之前做出的。

接連好幾個星期,滿滿卡路里的免費巨無霸陪伴我高呼「USA! USA!」

那是美國復興的鼎盛時期。擺脫了越戰、水門、伊朗人質事件吃就不散的噩夢,美國證實了自己重生的能力。

1984年的美國,遠遠不是喬治·奧威爾警告的反烏托邦地獄,而是一片充滿了慶祝、樂觀的土地。山姆大叔看起來又很自信了。

對於數以百萬計的人來說,那真是一個「美國又一晨」—雷根連任的競選口號—的時代。

不過,當時的美國並不能稱得上政治和諧,政府還是一如既往的分歧;雷根和尼克松一樣推行南方戰略,利用白人對黑人進取的擔心。

儘管如此,那時的主旋律是「上帝保佑美利堅」,政治遠遠沒有像今天這樣兩極化。

美國在走上坡路,她不像1950年代那樣偏執,不像1960年代那樣懶散,更不像1970年代那樣萎靡。

歷史永遠不是線性的,每一個10年也並不一定都有個性,但是我們仍然可能把1984年以來的這個時期分成幾個明顯的階段。20世紀最後那16年是美國霸權時期,21世紀前16年是一個功能失調、民怨升級、幻想破滅的時期。

主宰世界

上一世紀後期,美國佔據了類似於洛杉磯奧運會那樣的主宰地位。雷根要求戈巴契夫拆掉柏林牆後僅僅兩年,柏林牆就轟然倒坍;美國贏了冷戰。隨後出現的新世界秩序中,美國成為單極世界唯一的超級大國。

1991年,以美國為首的國際部隊迅速取得第一次海灣戰爭的勝利,美國總算埋葬了越戰陰魂;克里姆林宮有了改革派領導人葉爾欽,俄國有望實現民主改革;就算在「天安門事件」之後,美國仍然希望經濟上已經走上改革路的中國可能也會效仿(俄國)。

柯林頓曾經提出,要打造通往21世紀的橋樑,這個預言成真了。不過,新興的科技巨人比如微軟、蘋果和谷歌才是真正的設計師、工程師。把星條旗插上月球30年後,美國不僅主宰著太空、也主宰著虛擬空間。

但是, 並不能說這個美國主宰世界的階段就是一帆風順。

1992年的洛杉磯暴亂照亮了美國的種族分歧;在華盛頓,柯林頓遭彈劾凸顯超級黨派之爭給華盛頓帶來的變化。新聞24/7狂轟濫炸的年代,政治正在淪為肥皂劇。

儘管如此,時鐘逼近1999年12月31日,20世紀是「美國世紀」仍然是公理。

克林頓在國家廣場主持跨年夜狂歡。那天我正好也在華盛頓,看到絢麗的煙火飛過了林肯紀念堂、照亮華盛頓紀念碑。雄偉的紀念碑看起來像是一個巨大的感嘆號、或者「1」(譯者注:意指頭號)。

信心破滅

雖然Y2K千年蟲的末日預言並未成真,但是美國好像感染上了什麼病毒。

2000年互聯網泡沫破裂;11月小布希和高爾對陣的大選充滿爭議,破壞了美國民主的聲譽。國際間也顯露出麻煩的先兆。俄國,19991年12月31日,普京從葉爾欽手裏接過了克里姆林宮的控制權。

2001年,美國經歷了911,恐怖襲擊留下的創傷比珍珠港有過之而無不及。之後美國更加自我、疑心更重。小布希政府的「反恐戰爭」給美國帶來了生命和經濟的沉重代價。

2008年雷曼兄弟破產以及隨後的大蕭條,給美國人帶來強大的心理震撼,有人甚至認為,衝擊波之持久超過了911中世貿雙塔的倒塌。911損害了人們對國土安全的信心,金融崩潰摧垮了人們對經濟安全的信心。

父母不再肯定孩子的一生會比自己更富足,美國夢感覺更像是幻想。不能再假設只要努力、只要合法幹就一定會成功。2000年到2011年之間,美國家庭淨資產下跌,到2014年,最富後的1%美國人手中的資產總和超過90%美國人的總和。

對於外部世界、以及投了他一票的6900萬美國人來說,選出第一位黑人領袖歐巴馬,再一次證實美國有能力復興。

歐巴馬的成功故事看起來真是美國獨有的。雖然他任期內致力改善經濟頗有成效,但是他卻無法修複一個破裂的國家。

歐巴馬執政期間,華盛頓陷入戰後美國前所未有的「功能障礙」;健康指數甚至顯示,美國正在成為「患了病」的國家:死亡率上升;截至2016年,美國人均預期壽命下跌,這是1993年以來的第一次。

這就是2016年總統大選的大背景。那是美國政治史上最令人沮喪的一次競選,對壘的是兩個最不受歡迎的候選人,結局?勝出的是支持率更低的一方,獲得的選票比對手還少三百萬。

川普的美國

過去幾個月,我曾經幾次沿著同一條航線飛往加利福尼亞。坐在飛機上,我經常想,現在16歲的人會怎麼看美國呢?他會不會和我一樣充滿嚮往和憧憬?他會不會俯瞰黃昏時分的太平洋、思忖美國的太陽是否真的落山了?

不過,區別在於,現在這類屠殺時有發生,要成「常態」了。拉斯維加斯58人喪生、數百人受傷,令人震驚的是,美國的反應很平淡。曾經震撼性的殺戮,不能再在那些無關的人心中引發強烈的感情共鳴。一個月後,那起慘案好像從來沒有發生過一樣。

他會怎樣看種族關係呢?回想1984年,豐收奧運金牌的黑人運動員卡爾·路易士、埃德溫·摩西、麥可·喬丹都是廣受喜愛的代表人物;現在一些著名黑人運動員卻因抗議種族歧視受到總統的粗口怒斥。

夏洛茨維爾(Charlottesville)新納粹和極右翼示威是另一個低谷。事發後總統的回復也一樣,他說人群中包括一些「非常棒的人」,並且暗示反種族歧視示威者和白人至上主義者在道德觀念也有對等之處。那天我在川普大廈參加記者會,身邊一位非洲裔美國攝影師大喊「這會給我們的孩子送去怎樣的信號?」他沒有得到答覆。

接下來,如果他的目的地是美國的心腹地帶、而不是只從空中飛過,又會怎樣呢?

鐵鏽地帶,一些河道上再次擠滿了運煤船,當地商界領袖相信川普能重振經濟,因為他們在訂單、賬目表上看到了結果。

產煤地帶,廢除歐巴馬清潔能源計劃的決定讓當地人很開心。

聖經地帶,傳道者把川普看作受到自由派精英嘲笑的盟友。

陽光地帶,靠近墨西哥,更多人支持川普嚴打非法移民。

在球場,這位新來的少年會看到許多和總統意見一致—認為單膝跪地的抗議行為是對國歌、國旗的不敬—的粉絲,聽到他們的起哄。

在酒吧、工會支部,他還會遇到為川普「直言」—不屈從於總統行為常規、政治正確—叫好的人。

其他地方也可以看到成功的跡象。紐約交易所仍然牛氣烘烘,商業信心呈現升勢,失業率降到16年新低。6200萬人投票支持川普,其中一大部分繼續認為他更像是美國的救星、而不是尷尬。

在國際舞台,可以猜測,相對歐巴馬,外國對手更加害怕川普的美國,外國盟友不再拿美國想當然;所謂的伊斯蘭國被趕出了拉卡(Raqqa);25個北約國家承諾增加軍費開支;面對華盛頓的壓力,北京好像也在加力經濟制約平壤。

但是,「美國優先」也更多地意味著「美國單打一」,最明顯的就是巴黎氣候條約和伊朗核協議問題。川普還在推特上羞辱過美國的長期盟友、比如德國和澳大利亞,並且激怒了最緊密的朋友英國。

他把對手金正恩稱作「火箭男」聽上去很幼稚,自傷形象。確實,在朝鮮問題上,不少人擔心,川普的推特大潮說不定會激發核衝突。

只有很少幾個國家繼續把川普的美國看作全球典範,如同雷根在告別演說中所說的那個「山巔之城」(譯者注:舉世矚目,言為師行為範)。現在,德國總理梅克爾經常被稱作自由世界的領袖,自從羅斯福時代以來這個頭銜一直歸屬美國總統。

《經濟學人》幾乎每星期都批評川普,還曾把習近平稱作世界權力最大的人。「美國例外主義」現在普遍被看作負面理論。

本月早些時候,仍然在世的五位美國前總統在德克薩斯同台現身,觀眾之熱情,就好像看到了五位超級英雄披著斗篷去執行最後一次人物。超現實的時代,就連長期的自由派對手說起小布希好像都充滿了深情和渴望。

在某種程度上,美國具有「防總統」、「防政治」的能力。不管華盛頓糟糕到什麼程度,我一直認為,美國總會被其他重要的權力中心拯救。紐約,金融和文化中心;舊金山,高科技中心;波士頓,學術中心;好萊塢,娛樂中心。

但是,看看洛杉磯,好萊塢深陷韋恩斯坦性醜聞;優步(Uber)照亮了科技領域大公司的道德陰暗面;富國銀行(Wells Fargo)也再一次凸顯華爾街存在的問題。

美國大學主宰全球排行榜,但是,很難說頂尖學校是推動社會流動性的引擎。《紐約時報》對38所大學--其中包括耶魯、普林斯頓、達特茅斯—所做調查發現,來自收入位居全國頂尖1%階層的學生超過底層60%階層的學生總和。今年哈佛錄取的新生中,將近三分之一是老校友的兒女。

遍訪美國各地,我很難找到美國人能在哪些方面有共同的政治立場?槍支管控,墮胎,醫療都沒可能,在體育館唱國歌也沒可能,就連9·11那樣的國難都沒有讓美國團結起來。相反,它還播下了分歧的種子,特別是在移民問題上。部分美國人同意川普的提議:來自主要是穆斯林國家的移民必須被擋在門外。

那時,美國有足夠的理由去慶祝和狂歡:黃金時代,美國再次偉大。