我們都知道生活中常使用的Google、Facebook這類網路服務,會無時無刻蒐集關於你我的資料,但如果這些數據會進一步影響你的思緒、行為,那麼是不是就有如探討人性黑暗層面與科技衝擊的英國影集《黑鏡》中的場景,令人感到恐懼不安呢?

最近Google一支內部影片「自私的帳本(The Selfish Ledger)」外流,當中描述透過個人不斷累積的數據資料,進一步影響用戶目標、思緒、行為,甚至可以藉由引導群體行為的改變,來改善氣候、貧困、疾病這類棘手的全球問題,而這種使用數據的手法,真的會是我們的未來嗎?

記錄個人資訊的「數據帳本」

先前鬧得沸沸揚揚的劍橋分析濫用個資事件,以及將於本月生效的歐盟通用資料保護協議(GDPR),都讓握有大量用戶數據的公司,在處理攸關隱私的數據、資料上顯得更加謹慎小心。

最近一支名為「自私的帳本(The Selfish Ledger)」的Google內部影片外流,影片是2016年由Google X 實驗室(Google X)主管Nick Foster製作,影片標題是致敬英國演化生物學家理查·道金斯1976年的知名作品《自私的基因》,書中描述一種演化的想像,認為物種的進化是為了提升「整體適應度」,將自己好的基因儘可能多傳給整個群體,目的是要讓整個群體朝進化穩定策略(evolutionarily stable strategy)進化。

在這支將近9分鐘片長的影片中,先由生物學家拉馬克(Jean-Baptiste Lamarck)的演化理論談起,概念是生物會將經過「內部編碼」的基因傳給下一代,藉此來形塑生理特徵。影片中描述,當今大眾使用手機,其實就是一個不斷改變自我的過程,這些行為數據會累積成一個「帳本」,一旦這種檔案被建立,數據就能改變一個人的行為,甚至還能在用戶之間轉移,這個概念就跟上面提到的演化理論相呼應。

以完成目標為導向,連缺漏的數據也能補

回想一下,我們平常用手機的狀況,任何適用的習慣都會變成數據紀錄,從數據就能看出一個人的行為、決定、喜好之間的關聯,影片中的觀點認為,紀錄我們個人資訊的「數據帳本」,就像是「拉馬克式表觀基因組」(Lamarckian epigenome),是一個關於我們自己,以及不斷演化的一種呈現方式。

而如果數據不僅單純紀錄,而是給予數據一個明確的目標,建立豐富的數據帳本,是不是有可能透過影響群體,進一步改變世界呢?

例如,假使你的目標是要減肥,那麼系統一旦偵測到你在手機上叫外送,就會優先推薦你購買健康食物,讓你吃得更健康、保護環境、支持地區小店等,來反映 Google 本身的價值;或是用手機叫車時,也能透過數據引導用戶,去嘗試更環保的交通方式。 (相關報導: Google失去員工心!4000人群起抗議、失望請辭,全因高層和美軍簽下了「這協議」… | 更多文章 )

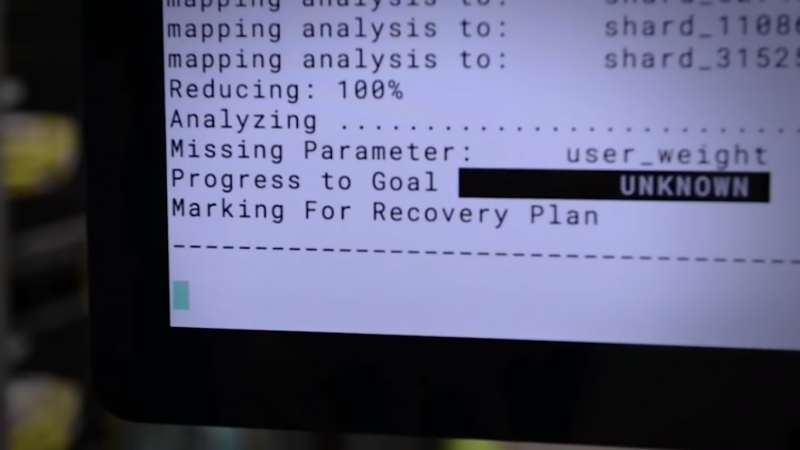

不過比較可怕的是,即便系統缺少了一個關鍵數據,他也能透過影響用戶行為來填補,例如延續剛剛的減重目標,系統一直沒能掌握體重資料,為了填補這個空白,數據帳本會開始搜尋可以測量這項數據的裝置,像是數據帳本就會一直推薦你去購買體重計,甚至透過3D列印,直接做一台體重計給用戶,藉此取得體重數據,增加對用戶的理解。