2015年12月20日,臺灣的消息,「林孝信因罹患肝癌,20日11時12分於台南成大醫院與世長辭,享壽71歲。林孝信不但對台灣的科學教育貢獻卓越、1970年代並曾在美國參與保釣運動」。

整個新聞的報導中,大部分是在著墨於林孝信創辦《科學月刊》的介紹,同時,極簡單的介紹了他曾經參加了保衛釣魚臺的運動。

1971年元月芝加哥的嚴冬,氣溫下達華氏零下40度,有一大群的臺灣留學生在芝加哥城中的密西根大道日本領事館的門前示威和遊行,抗議日本霸佔釣魚臺。那是我在記憶中第一次見到林孝信。2012年9月23日,在臺北市也有一個保釣遊行。遊行的起點是臺北市的中山紀念堂,遊行經過了仁愛路、光復南路、忠孝東路,長春路、到慶城街口的「日本交流協會」遞交了抗議書以後才宣佈解散。

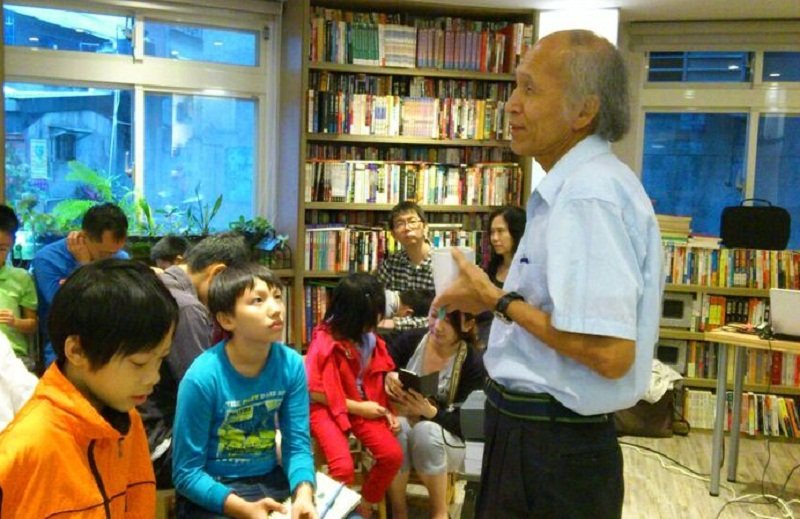

兩次聚會在時間上相差了四十一年。在空間上,一個是在寒冬的芝加哥,一個是在秋老虎中將近華氏95度的臺北。一個是一大堆年輕的臺灣的留學生,一個是扶老攜幼的臺北民眾。而兩者唯一沒有變化的就是,我們的領土釣魚臺人仍然在日本人的霸佔之下。而在這一次臺北舉行的保衛釣魚臺遊行中,我們見到了一位白髮蒼蒼的老者,在遊行的隊伍中,或做協調,或做演說,或呼口號,而他,就是在四十多年以前,那一位在芝加哥大學翩翩少年的留學生林孝信林君。

當我緊握林君的手掌,已經分不出來臉上出來的是汗水還是淚水?我激動地告訴他,我曾經和他一起在芝加哥遊行過。或許,他不記得我是誰,或許他不會知道我是誰,可是這都不重要,重要的是我們曾經在同一個時間同一個地點,我們熱血都一起沸騰過,為同樣的理想奮鬥過,為同樣的激情感動過。看到他的滿頭白髮,發現江山依舊,而我們卻已經垂垂老矣。

我在芝加哥日本領事館前保衛釣魚臺運動的遊行中,有了三個收穫。第一,開車回家的時候,大概腦袋被凍壞了,在芝加哥湖邊大道上,不該轉彎的地方轉彎,在六條單行道上,逆向行車,吃了一張罰單。第二,是回到家以後生一場大病,在床上躺了一個禮拜。第三,收到臺灣政府的警告,叫我以後聽話一點,少參加這些活動。這個警告是透過我的岳父傳過來的。大約,我的岳父曾為黨國做個不少貢獻,所以對我只是個守口頭的警告而已,沒有其他更大的影響。

而林孝信就沒有我的幸運,1970年底林孝信參與保釣運動,因為拒絕當時的中華民國政府要求「保釣減溫」,名列黑名單,護照被沒收、失去中華民國國籍,被迫放棄美國芝加哥大學物理學博士候選人資格,使他即將在芝加哥大學要拿到的物理學博士功虧一簣。

而且更淒慘的是,由於他的護照被沒收,使他長年無法返台,一直到1990年代中期,林孝信才得以回台定居。据報載,當年從美國返回台灣,他捐贈了二十至三十箱保釣運動相關的檔案。林孝信說,保釣運動的歷史長期被台灣社會所忽略,他希望透過相關文獻的展覽與討論,能夠再度呈現七十年代保釣運動的原貌。 (相關報導: 「引介新知、啟發民智」科普先驅、保釣鬥士林孝信辭世 享壽71歲 | 更多文章 )

我和林君相同的是,小學中學和大學都是在臺灣受的教育,臺灣的學校教育我們要愛國,教育我們說,一寸山河一寸血,教育我們說,我們需要捍衛我們的國土。可是當我們遵循政府教育我們的方式,獻出我們的激情的時候,卻又有受到完全不同的對待。在美國,遊行示威是家常便飯,1791年12月15日通過的美國憲法第一修正案,確立宗教信仰自由,言論自由,新聞自由和集會自由。在美國我們參加過無數次的遊行和示威,可是從來沒有收到過政府的警告過。而即使在現在的臺灣,遊行示威也是成了家常便飯,不知道現在的年輕人,是否對現在臺灣的自由民主,心存感恩之情。